Volume 1, numéro 1 – 2021 : Une part de ville! Les populations migrantes en quête de territoire

Informalité, appropriation populaire et projection d’espaces urbains sécurisés

Pierre Boris N’NDE et Guy Sylvain TALLA

Introduction

Accéder à la ville est un investissement de soi en termes d’identification à l’espace urbain. Cet investissement peut être économique, affectif ou émotionnel, voire politique. L’accès à la ville exige des négociations autant avec les populations qu’avec les espaces, notamment en ce qui concerne le logement ou la vie de quartier où se construisent des règles de vie commune. Il suggère une adaptation aux contextes en place (citadinité) et peut faire émerger des modes d’être urbains. De plus, il peut susciter, au-delà de l’habitabilité, des projets urbains qui peuvent être communautaires, individuels, ethniques ou économiques. Vivre en ville peut s’avérer être un processus dont les développements varient en fonction des environnements sociaux. Notre projet questionne particulièrement les modalités d’appropriation des espaces urbains qui connaissent une redéfinition, une territorialisation, une transformation et dont les communautés sont porteuses de projets utopiques, c’est-à-dire des constructions ou des projections imaginaires d’un type de société.

L’article travaille à observer les espaces où les formes de cohabitation se structurent autour d’une communauté d’appartenance. En étudiant les quartiers de la ville de Yaoundé au Cameroun, nous nous sommes principalement intéressés à l’identité et la sécurité. Dès lors, ce travail part du constat selon lequel le développement de l’insécurité suscite des formes d’organisation populaire pour protéger la vie communautaire. L’organisation ne naît pas spontanément, mais elle est basée sur des relations particulières que les individus ou les populations entretiennent entre eux et avec leurs espaces. Cette relation à l’espace peut se traduire de plusieurs façons. C’est donc en partant de ces relations avec les espaces des quartiers que l’on remarque des modes spécifiques de comportements qui visent à chaque fois une conception mentale futuriste du quartier et par-delà, la ville. La question centrale qui guide ce texte interroge à la fois les modèles urbains des populations des quartiers ainsi que leur participation aux processus d’appropriation des espaces des quartiers. Comment les populations des quartiers urbains à travers leurs projets de sécurisation transforment la ville? Nous cherchons à comprendre le processus d’appropriation des espaces des quartiers par les communautés de Douala et Yaoundé face les questions de sécurité.

Cet article se base sur des données collectées entre 2013 et 2020 dans les quartiers de Komkana et Briqueterie à Yaoundé et dans les quartiers de Bépanda et New Bell à Douala. La méthodologie adoptée est essentiellement de l’observation directe. Nous retenons que les dynamiques d’appropriation communautaires sont engendrées par différentes formes d’activités, de pratiques ou d’actions qui prennent corps dans les villes et qui mobilisent différentes catégories d’acteurs et d’actrices dont les résultats contribuent très souvent à façonner le paysage urbain, à le modifier ou à lui donner une certaine figure. Pour répondre à la question centrale, nous proposons de montrer dans la première et la seconde partie comment l’informalité et la ségrégation favorisent le contrôle des espaces des quartiers. Ensuite, nous souhaitons discuter des dynamiques collaboratives, organisatrices avec pour objectif de comprendre la construction et le développement des identités sous fond de violence. Cela nous permettra d’expliquer les utopies qui prennent corps dans un contexte de sécurisation et qui permettent en même temps d’entrevoir une image futuriste de la ville.

L’informalité et le contrôle de l’espace urbain

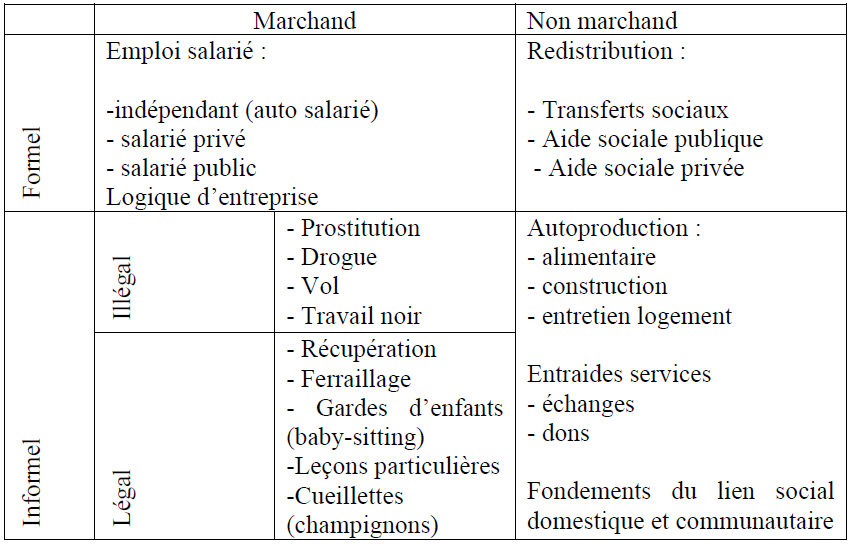

L’importance d’un discours sur l’informalité tire sa pertinence dans les rapports que la dynamique informelle entretient avec l’occupation des espaces ainsi que la sécurité et l’insécurité. Dans la mesure où l’informalité se développe dans les villes, elle côtoie sans cesse les périmètres qui font office d’espaces insécurisés. C’est donc en raison du dialogue qui existe entre les acteurs et actrices du secteur informel et les pratiques de sécurisation que nous trouvons important d’accorder une attention à l’informalité. Comprendre l’informalité, c’est l’aborder dans sa dimension générale. Elle ne concerne pas seulement les activités économiques, mais s’applique également dans le cadre de l’habitat. La gestion ou l’occupation des espaces peut se faire de façon informelle. L’existence et le développement des habitats spontanés, des logements exigus et même l’occupation des espaces publics à des fins d’habitation en témoignent[1]. De même, les activités de location, qui se trouvent à mi-chemin entre l’économique et l’habitat, se négocient dans un cadre informel. Il est donc important, pour comprendre l’informalité, d’établir des catégories qui permettent non seulement de faire ressortir ses différents secteurs de déploiement, mais aussi ses cadres légaux. À cet effet, Cérézuelle (1997) rend compte de façon schématique de cette réalité. Pour lui, l’informalité peut être légale ou illégale dans ses rapports avec la réglementation, elle peut aussi être marchande ou non marchande dans son contexte économique. Le tableau suivant établit quelques activités et les cadres ou domaines dans lesquels elles s’insèrent.

Tableau 1. Tableau des divers registres du champ économique

- Source : Daniel Cérézuelle (1997, p. 184)

Comme nous l’avons dit plus haut, considérer l’informalité uniquement d’un point de vue économique simplifie et amoindrit l’idée que nous pouvons avoir de ses potentialités d’action. Cela pourrait même empêcher de voir ses influences dans plusieurs autres phénomènes qui, pourtant, lui sont très reliés. Si elle intègre les schémas de vie des acteurs et actrices, elle peut tout aussi bien toucher ces autres domaines de la vie dont nous retenons, pour ce qui est du présent travail, l’habitat. Dès lors, le tableau de Cérézuelle (1997), en tenant compte d’activités non marchandes, offre un espace pour intégrer les dynamiques liées à l’habitat. Notre développement se fera en deux parties : la première présente l’informalité dans le cadre des activités économiques et la seconde dans le contexte de l’habitat.

Informalité économique

Le concept d’informalité, initié par Keith Harth (1973) en référence à cette masse de population en marge des circuits économiques « formels » qui s’investit dans des activités non réglementées, concerne les pratiques marchandes ou non marchandes, légales ou illégales qui évoluent hors du circuit de contrôle et de l’État. Cette catégorie sociale ne s’applique pas seulement aux vendeurs et vendeuses de rue, mais aussi à toute autre activité réalisée partiellement ou entièrement en dehors des cadres de régulation usuelle. L’informel est perçu par Serge Latouche comme « non-structured, non-official, non-organized … a-normal … a-legal … non-capitalist … non visible and non-readable … as the other of the grand society » (1993, p. 129–131). Douala et Yaoundé illustrent bien cette réalité; on parlera par exemple des laveurs/laveuses de véhicules, des services d’appel téléphonique (call box), des vendeurs/vendeuses ambulant·e·s de cigarettes (Mbouombouo, 2005), mais aussi de petits ateliers mécaniques non enregistrés et installés dans les quartiers résidentiels. Ces activités s’inscrivent dans un contexte de pauvreté. À Bépanda (Douala), le développement de ces activités de la débrouille n’est pas sans créer une modification du paysage et du fonctionnement urbain, impliquant par là de nouvelles donnes sociales. L’occupation des trottoirs, d’une partie des chaussées et des carrefours par les marchand·e·s contribue à rétrécir les voies de passage, comme c’est le cas du « carrefour Tonnerre », au quartier Bépanda à Douala, qui témoigne non seulement de l’expression économique de cette population, mais aussi de la redéfinition des espaces. L’occupation se fait progressivement, les habitudes s’installent et l’accoutumance crée des pseudopropriétaires d’espaces qui n’hésitent pas à les défendre parfois par la violence. C’est ce qu’on remarque à Douala au marché central au lieu-dit Gazon[2]. Le citadin/citadine de la ville y reconnaît immédiatement l’espace de commerce informel de médicaments. Nodem (2009) faisait ce même constat dans la région de l’Ouest Cameroun. La pratique des activités est reconnue par tous ceux et toutes celles qui ont recourt aux services des marchand·e·s au fil du temps. Dans la mesure où les agents de l’ordre public sont désormais quasi absents de ces lieux, les populations laissent apparaître des modes de fonctionnement qui découlent d’un contrôle progressif du quartier à travers la quotidienneté. Bien plus, la présence dans le temps de ces activités économiques devient des repères indicatifs de carrefours[2], d’axes routiers et des ruelles.

Ainsi, l’informel représente l’encombrement dans la mesure où ces activités alourdissent le trafic, la circulation des piétons et des véhicules tout en causant des cas d’accidents. Les travailleurs/travailleuses de l’informel nuisent – en termes de concurrence déloyale – à l’économie légale en offrant des prix plus bas que ceux des contribuables du marché formel. Dans certaines circonstances, ils opèrent à travers la contrebande et en-dehors de la législation du marché du travail. À travers l’occupation des voies de circulation piétonnes ou des espaces aménagés pour le décor et le design urbain, ils affaiblissent l’aération, nuisent au paysage et à l’architecture urbaine. L’éclat physique du paysage et la beauté artistique de la ville peuvent en être sérieusement affectés. Telles sont les observations de Donovan (2008) au sujet de la ville de Bogota qui connaît les mêmes réalités. La transformation de ces espaces est un signe de leur contrôle par les acteurs/actrices de l’informel qui s’y investissent.

Par ailleurs, les acteurs/actrices de l’informel ont été apprécié·e·s pour leurs qualités d’innovation d’entrepreneuriat, pour les réseaux sociaux solides qu’ils/elles construisent, et leur capacité d’adaptation à la demande et aux contraintes de l’économie actuelle (Birkbeck, 1978). Au départ, l’informel a d’abord été le cadre où les acteurs/actrices qui se faisaient exclure de l’économie moderne (cadres formels) trouvaient un emploi. Il accueillait ainsi les victimes de la dégradation des emplois formels (Centeno et Portes, 2006, p. 40). De nos jours, il représente un cadre d’action où les individus se dessinent d’avance un parcours, sans jamais envisager d’intégrer l’économie formelle. C’est le cas des garagistes, des couturiers/couturières et des commerçant·e·s qui en forment d’autres. Les théoriciens/théoriciennes de l’informalité soutiennent que les commerces de rue sont premièrement une forme d’entrepreneuriat pour ceux ou celles qui ne peuvent pas s’acheter ou louer des locaux. En outre, le commerce de rue serait encouragé pour sa sûreté sociale en dehors du système de protection sociale moderne dans la mesure où les acteurs/actrices s’assurent individuellement par leur couverture sociale. Enfin, le commerce informel serait le prolongement de l’économie formelle à travers notamment la vente de produits précédemment acquis dans le système formel : les commerçant·e·s peuvent à cet effet vendre des marchandises de seconde main, non prises en compte par le système formel, ils/elles peuvent aussi vendre des marchandises neuves au détail et permettre ainsi la satisfaction d’une clientèle particulièrement non aisée. La mobilité des commerçant·e·s informels/informelles permettrait de desservir des zones qui ne sont pas couvertes par l’économie formelle (Donovan, 2008). Les commerçant·e·s de friperie forment ainsi un excellent réseau d’écoulement des produits, mais aussi d’approvisionnement, d’organisation de la qualité des articles et d’entraide. Ces commerçant·e·s qui occupent les espaces participent aussi à l’assainissement.

L’habitat informel

L’informalité de l’habitat s’exprime à travers les pratiques de lotissement informel. Kengne Fodouop, pour le cas de Yaoundé, faisait remarquer qu’

Une partie des habitants de Yaoundé vit dans des quartiers résidentiels de haut standing, une autre partie occupe des lotissements populaires ou des lotissements sous forme de cités intégrées construites et administrées par la Société Immobilière du Cameroun (SIC) et une dernière partie réside dans des quartiers d’habitat précaire (Kengne Fodouop, 2001, p. 213).

Il faut ajouter qu’on peut remarquer dans certains quartiers une installation en fonction de l’origine ethnique qui favorise les regroupements. Même si l’homogénéité est très discutable, il faut reconnaître que les « Haoussas ou foulbés », des tribus originaires du Nord-Cameroun, sont très agglutinés dans certains quartiers de la ville de Yaoundé, tels que la Briqueterie ou Mokolo. Les nouveaux/nouvelles arrivant·e·s sont accueilli·e·s par leurs proches et s’installent le plus souvent à proximité. C’est cette « installation forcée » – en l’absence du contrôle des pouvoirs publics – qui ne tient plus compte de l’espace disponible ni de la grandeur des voies de circulation ou encore des espaces de loisirs, qui crée l’exiguïté. Les habitant·e·s de Yaoundé, poursuit Kengne Fodouop,

sont si attachés aux pratiques traditionnelles en cours dans leur village d’origine qu’ils ont transféré certaines d’entre elles dans la capitale; ainsi, de nombreuses demeures y sont placées sous la protection de l’arbre de la paix que l’on a planté dans la cour de la maison ou sous celle d’un esprit familial pour lequel on a construit une petite niche devant la résidence (Kengne Fodouop, ibid., p. 217).

En réalité, c’est la dynamique de vie des communautés qui crée les regroupements dans certains quartiers et encourage l’établissement spontané. Les récentes opérations de déguerpissement organisées par les municipalités en vue d’expulser les populations des terrains situés, entre autres, sur les flancs de montagnes et aux abords des marécages, traduisent cette informalité de l’habitat. En témoignent aussi les conflits fonciers qui impliquent les terres indigènes (Socpa, 2010). Les campagnes de recasement à Yaoundé dans les quartiers Nkolndongo, Mballa III, Olembe et à Douala dans les quartiers Bonaloka, Newton Aéroport, sont des exemples concrets de situations où l’État a dû détruire un certain nombre d’habitations spontanées pour faire de l’espace en vue de créer des quartiers de services. Les populations ainsi délogées ont été installées dans de nouveaux espaces appelés zones de recasement. L’occupation illégale provoque également une réaction brutale de l’État. Durand-Lasserve et Tribillon (2000, en ligne), dans un document de travail sur les « questions urbaines » pour expliquer l’illégalité des quartiers urbains, diront qu’

Il s’agit de quartiers non reconnus, souvent installés hors des limites municipales puis progressivement intégrés dans le tissu urbain : quartiers constitués sans bases foncières légales (par invasion organisée, ou occupation progressive, ou par acquisition informelle de terrains à des vendeurs n’ayant pas officiellement le droit de les vendre); quartiers habités par des gens qui n’ont pas vraiment droit de cité, ou dont le droit de cité est contesté en raison de leurs origines (minorités, étrangers, travailleurs immigrés…); quartiers créés sans autorisation des administrations en charge de l’urbanisme ou de la gestion domaniale et foncière. Quartiers construits en dehors de grilles parcellaires et des normes de construction officielles; quartiers occupants des sites impropres à la construction (sites dangereux ou fragiles); quartiers normalement affectés à une autre fonction que l’habitat (Durand-Lasserve et Tribillon, 2000, en ligne).

À l’informalité (illégalité) des quartiers, s’ajoute l’informalité des constructions et ses types de logements. En effet, ils poursuivent :

L’illégalité d’un quartier fait aussi l’illégalité de chaque construction, qu’elle soit à usage d’habitation, commercial, de production… mais des constructions illégales peuvent occuper des espaces parfois importants à l’intérieur de quartiers considérés comme parfaitement légaux : constructions provisoires devenues permanentes (abris de chantiers, baraquements destinés à l’accueil temporaire de populations sans abri); petits îlots d’habitat insalubre ou mini-bidonvilles à l’intérieur d’une trame parcellaire et aviaire tout à fait légale : il s’agit souvent, de subdivisions illégales du parcellaire d’origine faites sur une base commerciale; les occupants sont parfois des squatters, plus souvent des locataires ou sous-locataires; constructions et extensions non déclarées ou de fortune dans les espaces urbains interstitiels, les cours, les jardins les emprises de voie, les talus, les berges, et les remblais… constructions locatives sous-standards surdensifiées (Durand-Lasserve et Tribillon, 2000, en ligne).

Deux scénarios dans les pratiques des acteurs/actrices peuvent expliquer l’informalité dans le cadre de l’habitat. Le premier est relatif à la commercialisation des terrains par les communautés locales, d’où émanent les propriétaires terriens. Le lotissement et la vente des parcelles se font très souvent en marge de la réglementation. Voilà pourquoi la construction des voies de circulation (routes ou autoroutes comme c’est le cas actuellement dans la ville de Douala) oblige l’État à détruire les constructions situées dans des espaces non permis et qui embarrassent le trottoir ou la chaussée. Le second scénario est celui des migrant·e·s. Si l’informalité de l’habitat a un lien étroit avec l’insécurité, c’est parce qu’il est difficile pour les propriétaires, dans certains cas, d’avoir une connaissance exhaustive des personnes qui habitent les locaux loués. L’exode rural a créé une catégorie de populations jeunes et pauvres qui viennent du Nord du pays et s’installent de façon massive auprès de leurs proches. L’installation est incongrue et se fait à l’insu du propriétaire. Ce sont souvent ces jeunes, difficiles à repérer, qui se livrent à des larcins ou des agressions, contribuant ainsi à gonfler le taux de criminalité. Plus le taux de migrations est élevé, plus la cohésion ethnique est forte (surtout chez les populations désœuvrées et sans formation), plus le risque de regroupement s’intensifie, créant subséquemment toutes sortes « d’entassement » de la population et engendrant la promiscuité et l’exiguïté, car les espaces libres deviennent rares. Si ce mode de vie est privilégié par cette catégorie de population, c’est entre autres en raison du fait qu’il peut produire, dans certains milieux, des facilités pour l’insécurité. Dès lors, la question que pose Chouiki (2013) prend ici tout son sens : « L’informalité n’est-elle pas urbaine avant d’être économique? ». Par ailleurs, il ajoute :

Ainsi, non seulement, les [populations] ont été exclues de la ville européenne et se sont trouvées obligées de s’exiler en dehors des zones soumises à la réglementation introduite par l’administration coloniale, mais une hiérarchie de l’accès à l’espace urbain s’est ainsi instituée. Ce refoulement s’est accompagné du foisonnement d’une économie de la débrouillardise, à la marge de la nouvelle économie formelle dominante en ville. L’informalité est ainsi née comme le sous-produit de l’intrusion coloniale qui a poussé les [populations] à se prendre en charge en matière de logement comme en matière de travail (Chouiki, 1997, p. 86; Chouiki, 2013 p. 2)

Le développement de l’informalité dans l’habitat reste lié aux difficultés de logement et à la rareté de l’offre d’emploi. C’est cette corrélation, en lien avec l’historicité de la construction de la ville, qui permet de rendre compte de l’ampleur du phénomène actuellement.

Le redéploiement continu de l’informalité urbaine, en tant que forme renouvelée de territorialisation et d’appropriation de l’espace urbain, est l’expression de :

- son caractère de production des différents processus d’exclusion sociale;

- son aspect de reflet d’une ville reproduisant incessamment les formes de sélection sociale;

- des rapports étroits entre la territorialisation informelle et le marché du travail;

- la démultiplication des catégories socioprofessionnelles déclassées;

- a reproduction continue de l’informalité urbaine sur les marges externes de la ville.

Si les espaces de l’informalité urbaine s’inscrivent dans la globalité du contexte socio-économique, ils s’inscrivent automatiquement dans la globalité urbaine de la métropole. L’informel est presque présent partout. (Chouiki, 2012, p. 30)

L’informalité naît du désir d’appropriation urbaine, de recréation d’un cadre de vie et même de contestation d’une certaine façon de faire, de bâtir, d’habiter. Elle pose un défi dans la conception de la ville et dans les liens qu’elle entretient avec tout autre phénomène ou activité économique ou non. C’est dans cette logique qu’on peut comprendre Chouiki lorsqu’il déclare que

L’informalité se présente comme une négation pure et simple de l’urbanisme en vigueur, et non de l’urbanité. Elle constitue ainsi un rejet de la ville exclusive et la recherche du façonnement d’une nouvelle identité urbaine, fondée sur des structures urbaines faites sur mesure, par et pour des couches sociales agissant sur la ville à partir de ses marges. Ce n’est donc pas une remise en cause de l’urbanité, mais plutôt d’une entreprise de se tailler une place dans cette urbanité (Chouiki, 2013 p. 12).

Nous ne parlerons certes pas d’une « négation de l’urbanisme en vigueur », mais d’une dynamique de négociation des espaces d’expression avec le modèle répandu d’urbanisme. Nous parlons de négociation dans la mesure où l’habitat informel côtoie sans cesse le formel et très souvent, les propriétaires ou locataires des espaces ou logements informels se retrouvent dans des circuits formels de sorte que l’informalité constitue finalement une sorte de transition, une zone (temporaire) de passage.

En favorisant le contrôle des espaces des quartiers, l’informalité représente un cadre de construction des identités. La vie informelle fait naître une pluralité de solidarités fondées très souvent sur des projets communs. Dans les quartiers étudiés, le projet de sécurité est à l’origine non seulement d’une réaffirmation du contrôle des espaces urbains, mais surtout de la construction des identités.

L’informalité : un cadre de production d’espaces sécurisés

À la faveur de l’insécurité grandissante à laquelle il n’y a pas de réponse suffisante des forces de l’ordre, les populations s’organisent et créent des structures vernaculaires pour répondre aux menaces : des comités de vigilance ou des groupes d’autodéfense. Ces organisations peuvent collaborer avec les chefferies de quartier dans le cadre d’une gouvernance locale ou alors décider d’un fonctionnement autonome, comme c’est le cas pour certains groupes d’influence ou de gangs.

Dès lors, il arrive que dans les quartiers à forte insécurité (c’est-à-dire à forte récurrence d’actes de violence, de vols ou d’agressions), très souvent les acteurs/actrices de l’informel financent des groupes de vigilance et d’autodéfense pour veiller sur leurs produits et leurs activités. Il est alors instauré des agents volontaires pour la surveillance du quartier à travers les contrôles des allées et venues des acteurs/actrices à des heures indues; cela ne vaut pas seulement pour les installations commerciales, mais aussi pour les habitations qui sont tout autour. Ainsi, à une sécurité de l’activité, peut correspondre une sécurité du quartier. Ces activités, en plus d’être en elles-mêmes productrices de revenus et de favoriser l’auto-emploi, fournissent un cadre nécessaire à l’observation des pratiques illicites et sont créatrices – par la surveillance – d’un environnement sécurisé (N’nde, 2013). Les populations veulent protéger ce qui leur appartient désormais. Le déploiement des équipes vernaculaires de sécurité est une manifestation de l’engagement social et communautaire et une volonté de contrôle et de surveillance. Prolongeant dans le même registre, la succession d’activités informelles de natures différentes ne fait qu’exprimer un désir de plus en plus accru d’affirmer son appartenance à l’espace et de le posséder en y inscrivant une part de soi par l’implication. On peut aboutir plus loin à des formes violentes d’expression du contrôle des espaces urbains qui inventent les territoires. C’est ce qu’on retrouve chez les groupes d’influences (N’nde, 2016) ou dans les gangs de rue. Ceux-ci s’improvisent comme étant des « gardiens » du quartier, vont jusqu’à imposer des règles en marge de la réglementation légale. Ils peuvent intervenir pour défendre ou protéger les habitant·e·s des quartiers. À titre illustratif, on retrouve dans les villes de Douala et Yaoundé « les gros bras ». Ils symbolisent la force, l’influence, l’intimidation, les représailles, la vengeance. Ils sont très souvent mobilisés pour venger ou punir toute personne ou groupe qui s’est montré « désobligeant » envers un autre ou envers un.e habitant.e du quartier protégé. Par extension, ce sont des personnes physiquement imposantes sollicitées pour assurer la sécurité des night-clubs, des évènements ou pour protéger des personnes ou personnalités importantes (Ramses Tsana Nguegang, 2019, p. 140).

L’informalité, puisqu’elle laisse une zone d’opportunité pour les individus, consacre en même temps la production de la sécurité que bénéficient d’une manière ou d’une autre les habitant·e·s impliqué·e·s ou non. Loin d’éradiquer l’insécurité dans les villes, la sécurité vernaculaire, qui s’exprime par des patrouilles très souvent nocturnes, est un champ d’improvisation de ville où les uns et les autres peuvent entreprendre, à travers des formes élémentaires de collaboration, une vision plus ou moins perfectionniste de ce qui pourrait être d’après eux, un quartier sécurisé. Dès lors, les groupes de sécurité se font et se défont, se construisent, se mettent en place et se désintègrent pour recommencer parfois quelques années plus tard, ne témoignent pas de la désuétude de cette pratique, mais plutôt du fait que les communautés recherchent à chaque fois la meilleure forme et le meilleur contenu à donner à la sécurité. L’activité de sécurisation des quartiers invite un investissement de la part des communautés. Cet investissement présente également une vision, une projection idéale de ce que pourrait être un quartier sécurisé.

L’identité et l’utopie sécuritaire : construction des territoires et subjectivation

L’identité urbaine peut se définir comme « le processus d’agencement et de structuration de l’ensemble des représentations que les différents groupes sociaux internes et externes d’une ville se font d’elle, de son passé, de son présent et de son avenir, et ceci à un moment donné de l’histoire » (Galland, 1993, p. 3). Cette définition se pose à côté d’une kyrielle d’autres définitions qui apparaissent tantôt similaires, tantôt contradictoires et même différentes, mais qui partagent une idée commune : l’identité fait nécessairement intervenir plusieurs éléments liés à l’histoire, à l’espace (ou territoire), à l’appartenance et à la différence. Définir l’identité, c’est plonger également dans le débat qui s’est construit autour de la définition de l’ethnicité. Lapierre en donne une autre considération en mettant l’accent sur ce qui fait l’identité d’un groupe :

C’est sa différence par rapport à d’autres groupes, [c’est] un ensemble singulier de caractères propres, qui signifie, symbolise cette unité et cette différence, mais aussi la permanence de ce groupe dans le temps, à travers l’histoire, malgré tous les changements qui l’ont affecté. L’identité collective renvoie aux images par lesquelles le groupe se reconnaît un passé commun, le remémore, le commémore, l’interprète et le ré-interprète (Lapière, 1984, p. 197).

L’intérêt d’un développement sur l’identité naît non seulement d’un besoin d’élaborer sur ses mécanismes de construction à partir des migrations, mais aussi de comprendre comment les quartiers des villes façonnent leurs identités ainsi que les logiques qu’ils abritent. Certaines populations qui ont un passé commun ou même une origine commune s’identifient la plupart du temps par rapport à leur appartenance ethnique, par rapport au village d’origine, par rapport à la langue; d’autres s’identifient par rapport aux défis et projets actuels que pose le quartier qui est à construire, d’autres encore par rapport aux associations qui les unissent, par rapport au quartier qu’elles habitent. Dans le présent travail, la problématique de l’identité se pose chez les groupes d’influence, dans la gouvernance locale des quartiers et même chez les acteurs/actrices de la sécurité vernaculaire. Les groupes d’influence sont des groupes d’acteurs/actrices dont certaines caractéristiques similaires à ceux des gangs de rue sont manifestes et qui ont pour seul objectif de défendre et protéger les valeurs du quartier. Il en existe pratiquement dans chaque quartier.

En ce qui concerne les groupes d’influence, l’identité est liée à la construction des territoires réels et imaginés. À partir de ces territoires, il est facile de distinguer deux catégories transversales : l’en-groupe et le hors-groupe. L’en-groupe représente objectivement ceux/celles qui font partie du quartier et le hors-groupe représente en quelque sorte ceux/celles qui n’en font pas partie : les étrangers/étrangères, les autres (Barth, 1969). Du point de vue des représentations, l’en-groupe représente une entité ou une catégorie qui partage les idées et les valeurs du groupe ou du quartier. Par contre, le hors-groupe représente une catégorie nuisible à l’épanouissement et à la paix des quartiers. Avec la sécurité, il existe une relation d’interdépendance entre l’identité et la sécurité, en fonction des quartiers dans lesquels on se trouve. Dans certains quartiers où l’hétérogénéité de la population est prononcée, les besoins de sécurité conduisent à la fabrication des structures du vivre ensemble. Pour ce faire, devant les besoins de sécurité ou pour répondre à la menace que cause l’insécurité, les acteurs/actrices se fondent une appartenance commune. Par ailleurs, dans des quartiers où la population est homogène, l’identité constitue un tremplin vers la sécurisation (N’nde, 2009). Ainsi, devant la problématique de l’insécurité, le désir de confort de l’en-groupe et le besoin de contrôler le hors-groupe grandit et fait naître un intérêt certain pour l’espace et les territoires, ceci à des fins de distinction. En fait,

Le rapport au sol, au paysage et à l’espace bâti apparaît comme un élément constitutif de l’identité urbaine, comme si ces éléments étaient en quelque sorte les dépositaires de la mémoire collective d’une communauté. Certains lieux en deviennent ainsi sacrés et par là même intouchables, comme si l’altération ou la disparition de ces espaces physiques, géographiques ou urbanistiques devait engendrer la perte de cette mémoire. (Galland, 1993, p. 8).

La protection des espaces du quartier se manifeste quelquefois par la violence, comme s’il s’agissait d’un espace sacré dont la profanation occasionnerait inéluctablement une sanction. Dans la plupart des quartiers, les actes de vindicte populaire sont très souvent incités par les groupes d’influence, ceux-là qui disent défendre les intérêts du quartier. En fait, si les frontières sont tracées entre certains quartiers ou entre certains blocs de quartiers, c’est en fonction de ce que ces espaces révèlent comme valeur, comme histoire et comme patrimoine. En effet,

la somme des expériences vécues tant individuellement que collectivement dans une région urbaine garde en mémoire le cadre dans lequel ces expériences se sont déroulées, et retraverser ce cadre permet de réactiver les images qui soutiennent l’identité. De fait, ces éléments spatiaux sont d’excellents révélateurs de l’identité urbaine (Galland, ibid.).

Plus loin, on peut constater que la gouvernance des quartiers, qui s’établit en structure d’administration locale du quartier, se pose de façon distincte dans chacun des quartiers. Dans certains quartiers des villes camerounaises, le pouvoir de la chefferie est héréditaire. Dans d’autres, il se transmet par élection ou par désignation par l’autorité publique administrative. De cette manière, les identités qui se forment sont distinctes en fonction de l’organisation de l’espace et des rapports entre l’autorité locale et les populations. Les traditions de gouvernance font naître une forme particulière du vivre ensemble. C’est à partir de la distinction que Barth (1969) établit entre le « nous » et le « eux », précédemment traduit par « en-groupe » et « hors-groupe » et par la pertinence des frontières que les identités maintiennent leur ancrage.

Dans ses travaux sur les discours des arabisés du centre du Maroc, Saïd Bennis fournit des éléments de compréhension des dynamiques associées à cette distinction entre en-groupe et hors-groupe. Pour lui, « l’en-groupe renvoie aux pratiques et aux valeurs au sein d’un groupe et il est déterminé par l’espace occupé par ce groupe; […] la tendance à l’en-groupe est essentiellement une annexion du sujet à son groupe dans le sens de rattachement et d’union » (Bennis, 2006, p. 2). Par contre « le hors-groupe désigne tout ce qui ne réfère pas à l’espace, aux pratiques et aux valeurs du groupe. La tendance au hors-groupe est une forme de cession du groupe suivant laquelle l’individu abandonne les valeurs et les pratiques de son groupe au profit de celles d’un autre groupe étranger » (ibid.).

La mise en place de la sécurité vernaculaire qui se traduit par l’autodéfense ou la surveillance des quartiers a pour objectif la paix et la protection des biens et des personnes. Dès lors, les éléments d’identité permettent de circonscrire les limites des espaces à protéger, de favoriser les positionnements pour la surveillance, d’identifier les limites sociales ou humaines en termes de populations faisant partie de l’espace à considérer pour la sécurisation. Ici, l’identité se construit sur la base d’un projet commun de sécurité. C’est devant ce que Lamizet (2007) a appelé la polyphonie urbaine qu’il est important de circonscrire des zones de reconnaissance qui favorisent l’action. C’est dans un processus dynamique que l’identité se forme, en fonction des projets mouvants, des défis sans cesse changeants. Autant les problèmes que rencontrent les populations varient suivant les époques, autant les méthodes et les actions pour y répondre ne sont pas les mêmes. Les types d’insécurité auxquels les populations sont confrontées changent en fonction des adaptations matérielles liées à la modernité. L’utilisation des motos pour les cambriolages et les agressions est née avec la prolifération, à un moment donné, de l’importation des motos comme moyens de transport urbain. De même, les conducteurs de moto-taxi appelés communément « benskineurs » forment une communauté d’entraide dont les liens sont extrêmement soudés. Cela signifie que les identités naissent à un moment donné et se construisent en tenant compte de la conjoncture culturelle, sociale, technologique, économique des villes. Finalement,

La notion d’« identité urbaine » évoque donc un ensemble de processus identitaires complexes entre l’individu, le groupe et l’espace, de l’ordre du sensible, de l’action et de l’énonciation, dans un espace mouvant en constante redéfinition. L’identité est façonnée par des jeux de connaissances et de reconnaissances à différentes échelles, entre différents acteurs (Bautes et Guiu, 2010, p. 120).

Dans les villes de Douala et Yaoundé, certains quartiers comptent des communautés spécifiques. C’est le cas des Bamiléké dont « l’esprit d’entreprise » a favorisé les migrations vers la ville. Déjà en étudiant les Grassfields (l’ensemble des villages qui constituent le pays Bamiléké), Warnier (1993) pensait qu’ils sont « une pépinière d’entrepreneurs parce qu’ils sont une terre d’émigration […] ils jettent des migrants par milliers sur les routes. La migration est une stratégie individuelle de survie ». C’est dans cette quête de réussite que la plupart se retrouvent en ville. À travers les réseaux de solidarité, ils sont soutenus par les plus anciens précédemment installés. En cherchant à expliquer la prospérité économique des ressortissant·e·s bamilékés, Warnier (1993) montre que « tous les entrepreneurs maintiennent des attaches familiales et villageoises solides et vont jusqu’à reconstituer le village en ville ». Par le fait des activités économiques, des formes de solidarités se prolongent ou se recréent. Ainsi, les migrations constituent un facteur de densification des identités urbaines. Autant les migrations contribuent à façonner les identités, autant la construction des identités laisse entrevoir une dynamique prospective des quartiers urbains et de la ville. Les groupes ou les acteurs/actrices se donnent une vision des quartiers dans lesquels ils habitent. Ils les pensent, les rêvent et travaillent à la projection de leur image mentale dans les espaces des quartiers. C’est dans ce contexte que naît l’utopie.

L’utopie, qui inspire les urbanistes, a longtemps contribué au développement du savoir sur les villes. La plupart des configurations urbaines porteuses d’utopie ont été réalisées pour répondre aux exigences de l’époque et pour favoriser l’épanouissement adéquat des populations. Pour Choay (1965), commentée par Ganjavie (2010), l’utopie présente plusieurs aspects. Le premier est davantage formel. Fondé sur une approche textuelle « paramythique », il propose une critique de la société historique et une imagination de la société idéale. Ensuite, la société idéale se veut être une création faite à partir des critiques de la société historique. Puis, la société idéale doit son équilibre à un espace modèle reproductible capable de guérir la société critiquée, considérée par Choay comme malade : on parle d’une transformation thérapeutique. Enfin, « la société modèle et son espace bâti possèdent une valeur absolue de vérité et, une fois instaurés, échappent à l’emprise du temps » (Ganjavie, 2010, p. 6).

La question de l’utopie est largement développée en urbanisme. L’intérêt de discuter cette notion réside dans les projections idéales que se font les groupes d’acteurs/actrices dans leurs projets de sécurité. Qu’elle soit spatiale, locale ou qu’elle touche l’organisation des populations urbaines, l’utopie naît dans le cadre d’une idée de quartier sécurisé. De manière générale, on peut observer que l’ensemble des stratégies, des visions imaginatives qui se développent pour bâtir les organisations de sécurité laissent entrevoir un dessein utopique. Finalement, si les formes d’organisations dans les quartiers se sont succédé et ont à chaque fois connu des transformations ou des améliorations, c’est qu’elles sont à la quête d’un mieux-être qui se pose comme une vérité à atteindre. En fonction des identités qui se forment dans les quartiers, une vision imaginaire de la vie émerge. Ainsi, les évènements d’insécurité qui se manifestent de façon prépondérante dans les villes de Douala et de Yaoundé forcent les populations à penser des stratégies individuelles, communautaires ou de groupes pour assurer leur bien-être ou leur mieux être, d’où l’usage non seulement des techniques, mais aussi des outils dans les pratiques de sécurisation.

Il existe, en fonction du service de police ou de gendarmerie, une variété d’outils utilisés pour le travail quotidien de sécurité. En considérant la partie de la police qui s’occupe de la protection physique des personnes, les organes publics de sécurité mobilisent une multiplicité d’outils de contrainte dans leurs activités quotidiennes d’intervention, notamment une grande variété d’armes à feu, parmi lesquelles les armes légères qui peuvent être utilisées par une seule personne. On parle très souvent de pistolets semi-automatiques, de revolvers, de fusils, de mitraillettes et de mitrailleuses légères. À côté, on a des armes blanches telles que des matraques, des gaz lacrymogènes, des pistolets à impulsion électrique (taser), des couteaux. Il existe d’autres outils qui ne peuvent causer de violence physique; ce sont par exemple des sifflets servant à réguler la circulation routière, de l’uniforme, des casques ou boucliers de défense, des menottes, des gilets pare-balles, des gilets fluorescents, etc. En outre, il existe des matériels plus lourds tels que les différents véhicules de patrouille ou d’intervention, des hélicoptères, des motos… En plus de tout cela, s’ajoute le matériel qui sert à la communication. De même, il est possible, pour les groupes vernaculaires de sécurité, de posséder quelques-uns de ces outils, notamment l’équipement vestimentaire, les outils de surveillance, les armes blanches.

L’usage du matériel renseigne sur la détermination et les capacités des acteurs. C’est une forme de communication : dans la mesure où les outils employés confèrent une certaine autorité, ils communiquent sur le pouvoir des acteurs (capacité de domination ou de contraindre); ils communiquent sur le pouvoir des usagers et usagères de s’inscrire pleinement dans leur milieu. Cela leur permet d’affirmer leur présence dans leur espace selon qu’ils se représentent le monde. À ce propos, Lemonnier pense que

[Les outils] donnent un aperçu sur la participation insoupçonnée des actions matérielles et des objets à la communication non verbale d’ensemble d’idées importantes, et même essentielles, pour les personnes qui les manipulent. Les objets et les actions physiques produisent cet effet en créant simultanément dans l’esprit des acteurs des références nombreuses et variées à la vie sociale et à des types de relations sociales (Lemonnier, 2012, p. 99).

Les personnes investies d’un quelconque rôle ou d’un quelconque statut sont dans certains cas propriétaires d’objets qui affirment ce statut. La propriété, la fabrication et l’usage de ces objets décrivent le mode d’être d’un groupe social et les modalités de définition de ces groupes par rapport au reste de la société. Ainsi, ces objets, en plus de traduire une certaine communication non verbale, rendent possible l’affirmation d’un certain statut, d’une certaine identité, d’un certain ordre social et politique. Mieux encore, il s’agit d’affirmer

le rôle des objets et des actions matérielles dans la communication non verbale, tant dans les contextes rituels que non-rituels. Ils montrent que certains objets, leurs propriétés physiques et leur réalisation matérielle ne sont pas simplement des expressions non langagières d’aspects fondamentaux de manière de vivre et de penser; ils sont parfois les seuls moyens de rendre visibles les piliers de l’ordre social sans cela, flous, voire même cachés (Lemonnier, ibid., p. 13).

La sécurité commande un usage d’objets très souvent préfabriqués pour les forces de l’ordre. Les acteurs/actrices de la sécurité vernaculaire réalisent par leurs propres soins ces objets. La sécurisation implique donc une relation à l’objet dont le but le plus probable est le maintien ou le rétablissement de la paix. Cependant, elle engendre d’autres considérations liées au pouvoir, à la construction des discours, à la légitimité et même aux savoirs. Avec l’usage d’objets, les acteurs/actrices de la sécurité se rendent maîtres/maîtresses de l’espace et des quartiers qu’ils/elles surveillent, segmentent et dominent. Ainsi, l’activité de sécurisation admet une réduction du risque et du danger que pourrait favoriser l’insécurité. Si l’objet donne l’impression d’être plus fort, il fabrique également une image de soi et permet de se poser comme partie prenante des espaces sécurisés, car l’objet transforme son utilisateur/utilisatrice au fil du temps.

Une fois l’objet acquis, il s’agit de l’intégrer à l’espace du quotidien, de l’inscrire dans des rythmes – autrement dit dans des dynamiques du corps, via l’action, répétée sur la matière. Intervient la notion d’« habitude », qui tend à rendre « naturels » les objets domestiques par « routinisation », au point d’en faire oublier leur extériorité première au corps de celui qui les agit. C’est le mécanisme de l’« incorporation », qui donne un caractère d’évidence aux gestes maintes et maintes fois répétés et donc aux objets qu’ils mettent en action. Ces processus s’appuient sur une certaine « mémoire du corps en action » pour alléger la conscience réflexive tout en activant et en construisant du sens : des représentations, un imaginaire, des valeurs autour des objets, mais aussi une forme d’« intelligence du corps » qui échappe au discours (Roustan, 2005, p. 33-34).

Dès lors, l’importance de la culture matérielle se situe dans « sa part physique, celle qui entre en corps à corps avec l’humain, le structure et le construit, aux niveaux individuel et collectif » (Roustan, 2005, p. 4). Autant il est possible que l’outil de contrainte procure une sensation de supériorité (d’où les nombreux effets pervers de la sécurisation, notamment les bavures policières ou les vindictes populaires), autant il fait l’objet d’une responsabilisation du/de la possesseur ou de la propriétaire. Au-delà du pouvoir et des relations sociales liées à l’objet, il est très important de noter les passerelles que l’objet de sécurisation établit entre les acteurs/actrices (les groupes de sécurité et les populations) et entre l’acteur/actrice et sa construction en tant que sujet de sécurisation et de sécurité. Très souvent dans le contexte de la sécurité, l’objet agit par violence. Une violence à travers le matraquage du corps dans le cadre d’un processus de banalisation du corps où se produisent les lynchages, dans le cadre des contraintes opérées pas les acteurs/actrices de la sécurité sur les suspect·e·s, dans le cadre des bavures ou des effets pervers de la sécurisation. L’usage des objets favorise la dynamique des corps en permettant aux sujets d’agir sur soi, mais plus loin, procède par assujettissement en donnant à certains sujets la possibilité d’agir sur d’autres sujets, d’où l’importance de la notion de subjectivation.

On entend par subjectivation, « le processus par lequel se constitue un sujet ou, plus exactement, une subjectivité » (Dardot, 2011, p. 235). L’action que l’acteur/actrice pose sur soi revêt un intérêt certain, dans la mesure où il y va non seulement de sa représentation du monde, mais aussi de sa représentation face au monde. Cela détermine son appartenance ou non aux groupes ou aux territoires des quartiers. Si nous convenons que la pratique de la sécurisation va plus loin que le simple fait de réaliser des activités de surveillance, il est possible dès lors d’envisager les acteurs/actrices de la sécurité comme des entités qui se construisent en tant que sujets de sécurité. Cela implique qu’ils/elles ne se considèrent plus comme de simples habitant·e·s du quartier, mais bien plus, ils/elles ont une existence dans le champ sécuritaire. Plus qu’une identité ou un statut, il est question d’une façon d’être au monde. Plus amplement, la subjectivation représente

un rapport à soi qui est d’ordre pratique. Autrement dit, ce qui est en question, c’est une certaine action sur soi, plus précisément ce que chacun fait de lui-même en faisant quelque chose en relation avec les autres, aussi bien en faisant quelque chose avec les autres que contre les autres. Un mode de subjectivation est ainsi le processus par lequel se constitue un certain rapport à soi, dans certaines conditions historiques données (Dardot, 2011, p. 235).

Le fait pour les groupes populaires de sécurité de représenter un maillon important dans la chaîne de gouvernance locale constitue premièrement une inscription dans la dynamique des quartiers et de la ville. Ensuite, leurs actions sur les autres, leurs considérations et les exigences qu’implique leur activité opèrent un travail sur eux. Ainsi, les approches matérielles de la sécurisation donnent une énergie favorable à la redéfinition de soi. Nous pensons qu’à travers la sécurisation, les acteurs/actrices occupent un ensemble de rôles, développent des exigences, bénéficient de privilèges et de responsabilités. Finalement, les effets sur leurs activités et leurs façons de se considérer, de se représenter ou de se définir invitent à élaborer sur les modes de subjectivation qui ont cours dans les pratiques de sécurisation. Nous optons pour le type de subjectivation qui invite à un rapport à soi, de sorte qu’il « résulte de l’action accomplie par l’individu sur lui-même » (Dardot, 2011, p. 236). On est en face d’un « travail d’auto-transformation, un travail de soi sur soi, qui est une activité de formation de soi, et non le simple effet d’un investissement opéré par le pouvoir » (ibid.). Les acteurs/actrices pensent leur existence face à l’insécurité et au projet de sécurité, ils/elles pensent leurs capacités d’action. La précision que nous apportons à la considération du sujet est chargée de contenu. Nous parlons bien de subjectivité dans un cadre qui concerne des activités de sécurisation. On s’intéresse à des processus où les acteurs/actrices de sécurisation se construisent ou se déconstruisent comme sujets (Wiervioka, Michel, 2012; Wiervioka, Michel, 2013) ou alors des processus de subjectivation ou de dé-subjectivation. Les phénomènes de violence et les actes de lynchage (justice populaire) font appel, de la part des acteurs/actrices, à un processus de dé-subjectivation, c’est-à-dire « d’anti sujet : cette partie du sujet qui, au lieu de construire, au lieu de considérer que autrui est sujet aussi, va détruire et va considérer que autrui n’est pas sujet » (Wiervioka, Michel, 2013, en ligne).

Conclusion

Le sujet sécurisé se construit à la faveur des territoires urbains qu’il occupe, des groupes auxquels il appartient, et des outils et armes auxquels il accède et utilise. Dans des villes comme Douala et Yaoundé, ces territoires urbains sont marqués par une ségrégation sociospatiale qui donne lieu à des réalités sécuritaires qui diffèrent selon les quartiers. Il faut reconnaître par ailleurs que les structures informelles sont un tremplin vers la construction communautaire. En effet, l’informalité représente un champ d’énergie non économique qui priorise les relations humaines et sociales, favorise le rapprochement des acteurs/actrices et crée de nouvelles ou des sous-cultures urbaines. Pour la plupart, l’informalité représente une zone transitoire d’insertion dans la ville pour les nouveaux/nouvelles migrant·e·s et plus loin, une structure d’intégration et de développement. Plus simplement, l’informalité dans ses multiples ramifications donne lieu à la construction des identités et des territoires urbains. C’est elle qui donne lieu aux déploiements des communautés qui s’organisent pour penser, parfois loin des autorités publiques, un idéal de quartier et plus loin un idéal de ville. C’est l’environnement informel qui donne le quitus à l’expression vernaculaire, à la collaboration parfois tacite avec les autorités publiques et enfin à l’ordre ou le désordre urbain.

Références

Nodem, Jean-Emet. 2009. Vente de médicaments à la sauvette à l’Ouest-Cameroun. Paris : L’Harmattan.

Tsana Nguegang, Ramses. 2019. Campagnes électorales, partis politiques et personnel politique intérimaire au Cameroun : entre échange conjoncturel et clientélisme. Politique et Sociétés. 38(2), 133-163. https://doi.org/10.7202/1062041ar

Cérézuelle, D. 1997. Pour un autre développement social. Paris : Desclée de Brouwer.

Harth, Keith. 1973. Informal income opportunities and urban employment in Ghana. Modern african studies, 1, 61-89.

Mbouombouo, Pierre. 2005. Détournements des trottoirs à Yaoundé: entre logiques économicosociales et marginalité urbaine, pp. 247-2259, in N. Hossard et M. Jarvin (dir.) « C’est ma ville! » de l’appropriation et du détournement de l’espace public. Paris: L’Harmattan.

Latouche, Serge. 1993. In the wake of the affluent society: an exploration of post-development. London: Zed books.

Donovan, Michael G. 2008. Informal cities and the contestation of public space: the case of Bogotá’s street vendors. Urban studies, 45, 29-51.

Centeno, Miguel Angel et Portes, Alejandro. 2006. The informal economy in the shadow of the state. Dans, Fernandez-kelly, Patricia et Shefner, Jon (dir.), Out of the shadows. Political action and the informal economy in Latin America (23-48). Pennsylvania: Pennsylvania state university press.

Fodouop Kengne. 2001. La société urbaine de Yaoundé, entre tradition et modernité. Dans Eno Belinga, Samuel et Vicat, Jean-Paul (dir.) Yaoundé, une grande métropole africaine au seuil du troisième millénaire (213-224). Yaoundé : Les classiques camerounais.

Durand-Lasserve, Alain et Tribillon, Jean-François. 2000. Questions urbaines. Quelles réponses à l’illégalité des quartiers dans les villes en développement? Document de travail pour le séminaire du réseau ESF/N-AERUS. En ligne : https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article93

Socpa, Alain. 2010. New kinds of lands conflict in urban Cameroon: the case of ‘landless’ Indigenous peoples in Yaoundé. The journal of international african institute, 80(4), 553-572.

Chouiki, Mustapha. 1997. La ségrégation sociospatiale à Casablanca. L’Homme et la Société. 125, 85-105.

Chouiki, Mustapha. 2012. Le Maroc face au défi urbain : Quelle politique de la ville? Rabat : Dar Ettaouhidi.

Chouiki, Mustapha. 2013. L’informalité n’est-elle pas urbaine avant d’être économique? Des illustrations d’une métropole du Sud. 13èmes Journées de l’Association d’économie sociale, Casablanca, 13 mai.

N’nde, Pierre Boris. 2013. Le secteur informel et les modes d’appropriation du territoire en milieu urbain comme stratégie de sécurité et de lutte contre la pauvreté. In Vézina, Martine (dir.) Actes du 13ème Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES, Cahiers du CRISES, collection Hors-série, no. HS1301.

N’nde, Pierre Boris. 2016. Production de la sécurité, rationalité et gouvernance locale : une ethnographie urbaine à Douala et Yaoundé (Cameroun). Thèse de doctorat, Université Laval.

N’nde Pierre Boris. 2009. Les pratiques populaires de sécurité à Yaoundé. Mémoire de master, Université catholique d’Afrique centrale.

Galland, Blaise. 1993. Les identités urbaines, Cultures, sous cultures et déviances. Convention romande de 3e cycle de sociologie 2e session Bulle, 24-26 novembre 1993.

Lapierre, Jean-William. 1984. L’identité collective, objet paradoxal : d’où nous vient-il? Recherches Sociologiques, 2 (3) 195-206.

Barth, Fredrik. 1969. Introduction. Dans Barth, Fredrik (dir.), Ethnic groups and Boundaries: The social organization of culture difference (9-38). Bergen/Oslo, London: George Allen et Unwin.

Bennis, Saïd. 2006. Du en groupe au hors groupe dans les discours des Arabisés du centre du Maroc. Estudios de Sociolingüística, 7 (2), 197-216.

Lamizet, Bernard. 2007. La polyphonie urbaine : essai de définition. Communication et organisation, 32, 14-25. En ligne : http://journals.openedition.org/communicationorganisation/1141

Bautes, Nicolas et Guiu Claire. 2010. Cheminements autour de l’identité urbaine. Dans Gérardot, Maie (dir.) La France en ville (119-126). Neuilly : Atlande.

Warnier, Jean-Pierre. 1993. L’Esprit d’entreprise au Cameroun. Paris : Karthala.

Ganjavie, Amir. 2010. Le rôle de la pensée utopique dans l’aménagement viable des villes de demain. Mémoire de Maîtrise en Sciences de l’architecture, École d’architecture, Université Laval.

Lemonnier, Pierre. 2012. Mundane Objects, Materiality and Non-Verbal Communication. Walnut Creek, Left Coast Press.

Roustan, Mélanie. 2005. Sous l’emprise des objets? Une anthropologie par la culture matérielle des drogues et dépendances. Thèse de doctorat, Université René Descartes – Paris V.

Dardot, Pierre. 2011. La subjectivation à l’épreuve de la partition individuel-collectif. Revue du MAUSS, 2(38), 235-258.

Wieviorka, Michel. 2012. Du concept de sujet à celui de subjectivation/dé-subjectivation. Fondation Maison des Sciences de l’Homme, WP, 16.

Wieviorka, Michel. 2013. Les processus de subjectivation / dé-subjectivation et la violence, Interview réalisé par RTA. Consulté sur Internet (http : //www.intermag.be/michel wieviorkasubjectivation-et-violence) le 01 octobre 2015.

Wieviorka, Michel. 2013. La notion de sujet, Interview réalisé par RTA. Consulté en ligne : http://www.intermag.

Birkbeck, Chris, 1978. Self-employed Proletarians in an informal factory: The case of Cali’s garbage dump. World Development, 6(9-10), 1173-1185.

N’nde, Pierre Boris. 2013. Le secteur informel et les modes d’appropriation du territoire en milieu urbain comme stratégies de sécurité et de lutte contre la pauvreté (63-71). Actes du 13ème colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES du 5 au 6 avril 2011, HEC, Montréal.

- Les quartiers Ntaba et Tsinga Elobi à Yaoundé où marécages et flancs de collines ont spontanément laissé prospérer des maisons d’habitation. Newton aéroport dans la ville de Douala s’est développé sur un domaine public tout autour de l’aéroport international de Douala et par le fait même impropre aux habitations. ↵

- Le Gazon par exemple devient une expression populaire pour désigner les carrefours de vente de médicaments et le poteau renvoie à des librairies de rues où l’on peut acheter et/ou échanger des livres. ↵