Volume 2, numéro 1 – 2025. Un tournant afro dans l’analyse du discours au Brésil?

Les manières de signifier l’intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l’Encyclopédie noire

Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES et Rogério MODESTO

Maman Afrique

Ma mère

C’est une mère célibataire

Et doit donner le biberon

tous les jours

En plus de travailler

comme emballeuse

chez Casas Bahia

[…] Maman Africa va et vient

Mais elle ne s’éloigne pas de toi[1]

Chico César, “Mama África”, dans Aos Vivos, 1995

Introduction

La manière dont les connaissances sont construites n’est pas insensible aux images que nous produisons sur les sujets qui produisent ces connaissances. Au Brésil, ce n’est qu’avec la discrimination positive – essentiellement des quotas raciaux– dans les universités et dans le service public que les sujets noirs ont commencé à occuper des positions non subordonnées, transformant le paysage professionnel de l’ordre visible : même s’ils ne sont pas encore majoritaires dans les universités, les cliniques, les bureaux, les laboratoires et les instituts de recherche, on ne peut plus dire que le sujet noir est exactement une exception dans ces lieux. Pourtant, pendant des siècles, ils ont été une minorité absolue parmi les positions discursives reconnues dans la production du savoir, et une majorité inévitable parmi ceux dont la parole était tenue à l’écart – y compris par la censure. Et même s’ils produisaient des connaissances – comme le romancier brésilien Joaquim Maria Machado de Assis, discursivisé comme blanc dans une série de produits tout au long du XXe siècle, jusqu’à une grande controverse au début de 2011[2] – leur condition de Noir·e n’était pas affirmée. Au Brésil, ce n’est qu’au XXIe siècle que des campagnes plus ostentatoires ont commencé à mettre en avant des personnalités noires en reconnaissant leur couleur de peau.

L’Enciclopédia negra (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021; désormais EN) fait partie de cet effort discursif de re-signification de l’intelligentsia brésilienne – et en même temps du sujet noir – en esquissant de brèves biographies de personnalités noires. C’est ce que nous allons aborder dans cet article, mais pas avant d’avoir présenté comment des encyclopédies et des dictionnaires signifient la production et les producteurs de connaissances.

Le blanc comme présupposé, l’Européen comme mention obligatoire, la noirceur bannie

Ce type d’instrument qui se met à diffuser des images de la vie de Brésilien·nes n’est pas une nouveauté. Toute tentative de raconter, de problématiser et de théoriser l’histoire des idées scientifiques, littéraires et intellectuelles dans le pays doit tenir compte des travaux qui ont cherché à relater les biographies des sujets dont la production de discours matérialise ces idées. L’un des ouvrages pionniers en la matière remonte à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (de 1883 à 1902), intitulé Diccionario biobiblographico brazileiro (désormais DBB), du Bahianais Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, publié en sept volumes d’environ 500 pages chacun. Il s’agit d’un dictionnaire encyclopédique qui, comme l’Enciclopédia Negra, est organisé par ordre alphabétique avec le nom de chaque personnalité. Il témoigne d’un discours qui rapproche inévitablement le sujet et l’œuvre. Voyons ce que dit l’auteur dans l’introduction du premier volume de l’ouvrage :

Bien que mon livre soit proprement bibliographique, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ne pas donner quelques renseignements biographiques sur chacun des écrivains dont je m’occupe, en gardant cette partie un peu concise, car sinon je serais obligé de donner à l’entreprise une ampleur qui ne correspond pas à sa nature. […] je me suis souvent trouvé dans l’embarras parce que je ne pouvais rien obtenir, pas même sur le lieu de naissance de l’écrivain, que je ne connaissais que par l’ouvrage qu’il avait écrit; d’autres fois, quoique rares, au contraire, j’ai recueilli sur la vie de l’écrivain des faits si nombreux, si importants, et tous ces faits si sympathiques, que, comme il n’entre pas dans le cadre de cet ouvrage de les énumérer tous, je me suis trouvé embarrassé pour choisir ceux auxquels je devais me borner (Blake, 1883, p. xviii ; italiques ajoutés)[3].

Elle produit l’effet que l’œuvre et l’auteur vont de pair, et plus encore. Même si les notes biographiques doivent prendre peu de place par rapport à la production bibliographique « proprement dite », il y a un fait qui prime sur les autres : le lieu de naissance de l’écrivain, qui n’est pas toujours connu. Dans un pays monarchique avec un peu plus de cinquante ans d’indépendance, à la veille de l’abolition de l’esclavage et de la proclamation de la République – autant de jalons qui ne font que montrer qu’il existe, en cette époque contemporaine de la publication du dictionnaire, des discours portant le sens de la transformation sociale – il est opportun de marquer l’origine des auteur·trices dans la langue, ce qui sera, comme nous le verrons, interprété comme une nationalité. De plus, Blake poursuit en disant qu’il y a des cas où il n’a pas besoin de dire tout ce qu’il sait – quelques « faits si sympathiques » – parce que tout ne rentre pas dans le livre. C’est dans ce jeu de savoirs connus et non matérialisés, et de savoirs pas toujours connus et non répertoriés comme importants, que nous plaçons nos analyses.

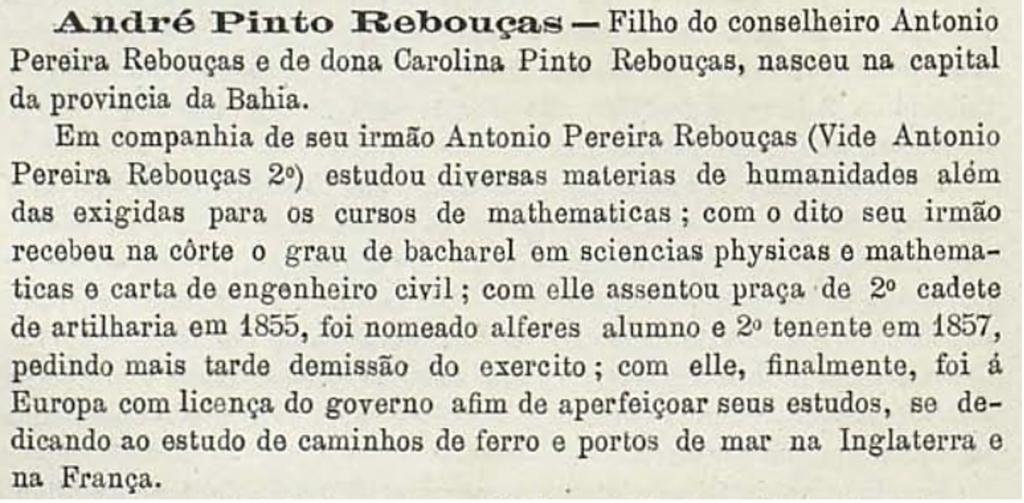

Comme dans cette section de l’article nous voulons montrer la similitude entre la façon dont le dictionnaire et l’EN sont présentés, à plus de cent ans d’intervalle, il semble utile de montrer l’ouverture prototypique de leurs articles. Nous ne montrerons pas ici la traduction française, car ce que nous voulons faire, c’est comparer la composition similaire de ces textes :

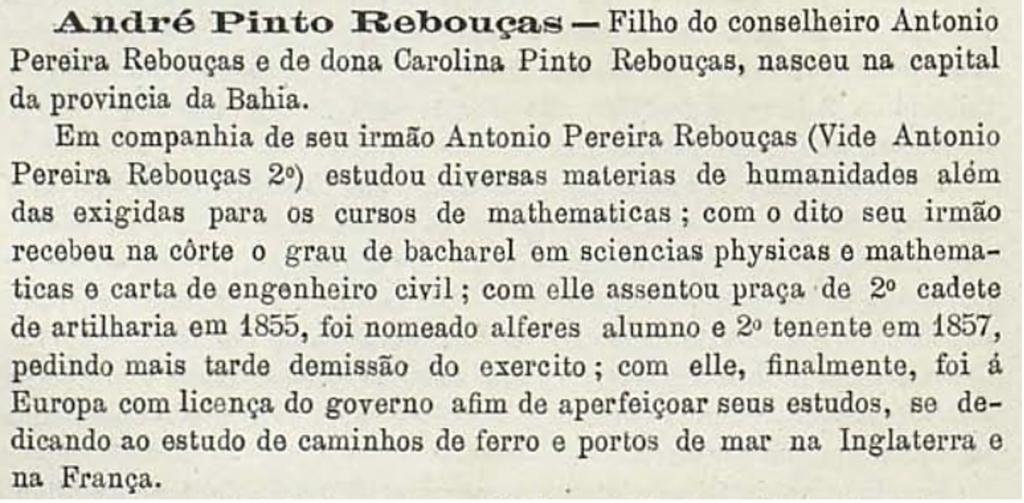

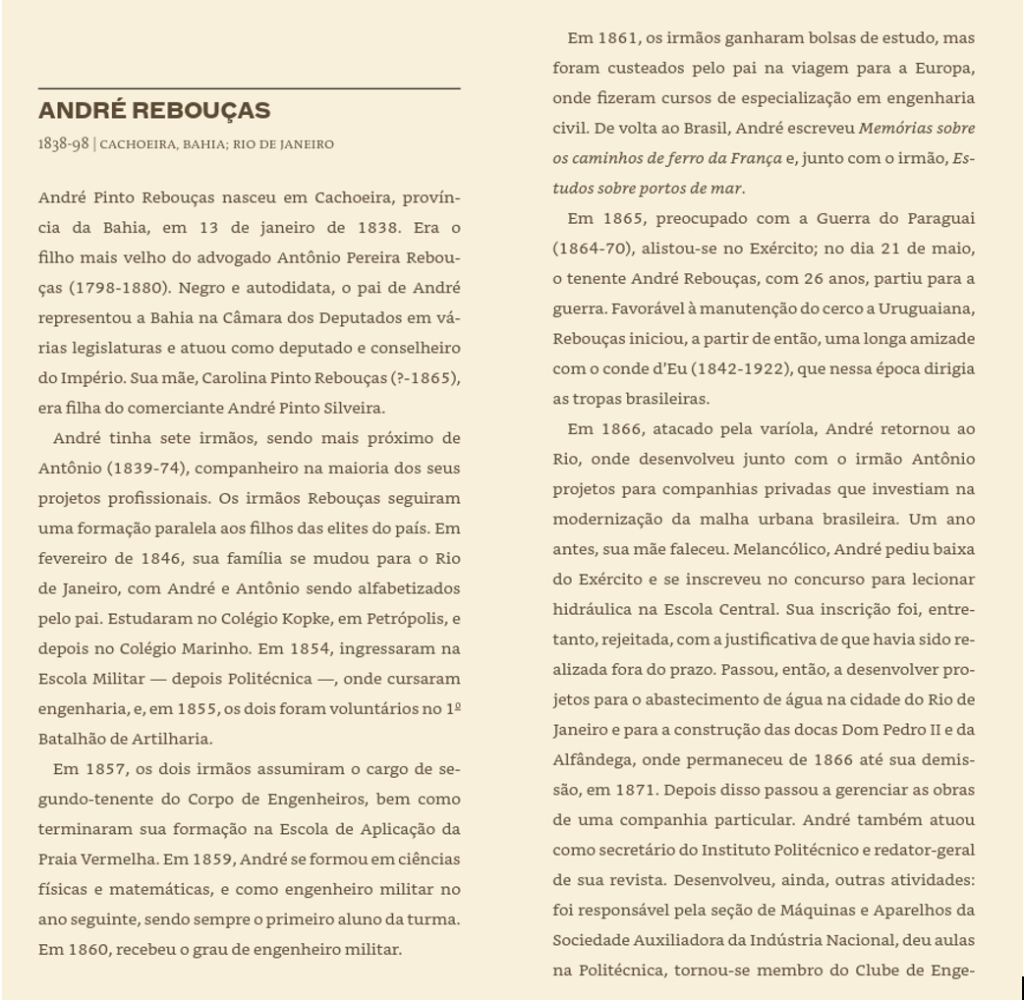

Nous avons fait des captures d’écran de l’incipit d’articles sur le même sujet discursif : André Pinto Rebouças. Dans les deux œuvres, les textes commencent, quoique différemment, par des informations sur sa filiation, son lieu géographique de naissance et la profession de ses ancêtres. La plus grande différence que l’on observe dans ce cas, cependant, est la mention de la noirceur[4] de Rebouças, l’ingénieur responsable des travaux les plus complexes des dernières années de l’empire brésilien : « Noir et autodidacte » [« Negro e autodidata »] dans EN, tandis que dans DBB, il est fait référence au fait qu’il a étudié, comme son frère, « diverses matières de sciences humaines en plus de celles requises pour les cours de maths » [« diversas materias de humanidades além das exigidas para os cursos de mathematica »]. Ceci mérite d’être souligné : le dictionnaire dont nous avons analysé les textes met l’accent sur un certain effort individuel d’étude, dans ce que nous considérons comme un trait du discours méritocratique – il serait allé « au-delà » de ce qui était exigé.

Le marquage racial zéro des intellectuel·les noir·es est cependant une constante dans le DBB. Le sujet noir n’est mentionné que lorsqu’il fait l’objet d’études, ce qui est souvent le cas dans les débats discursifs pour ou contre l’abolition de l’esclavage dans les biographies des différent·es auteur·trices. Le sujet noir n’apparaît guère comme auteur d’une production intellectuelle. Il n’apparaît donc guère en tant que sujet. Nous énumérons ci-dessous quelques séquences discursives extraites du volume 4 (1898) du DBB, celui dans lequel se trouve l’article se référant précisément à Joaquim Maria Machado de Assis. Cependant, avant de l’énumérer, nous montrerons comment, dans la dispute sur les significations de ce qu’un·e intellectuel·le peut et doit être au Brésil, une publication comme l’Enciclopédia Negra est impérative.

Dans ce quatrième volume du DBB, le seul article que nous avons trouvé au cours de notre lecture dans lequel un sujet noir – désigné comme « esclave » [escravo], même après avoir été affranchi, sans avoir droit à un nom – occupe une position différente en tant qu’objet de connaissance – comme dans les titres des œuvres pour et contre l’esclavage – est celui qui se réfère à Joaquim Leme de Oliveira Cezar :

SD1 : Joaquim Leme de Oliveira Cezar — Né à Itú, dans l’actuel État de São Paulo, il y est décédé en 1872. Dans sa ville natale, il a occupé des postes élus par le peuple, comme celui de conseiller municipal. Homme actif, fin intellectuel et érudit, il affranchit un esclave et lui fit enseigner l’art de la typographie, et avec cet esclave, qui était son ami le plus dévoué, il installa une imprimerie dans sa propre maison (Blake, 1989, p. 181-182, italiques ajoutés).[5].

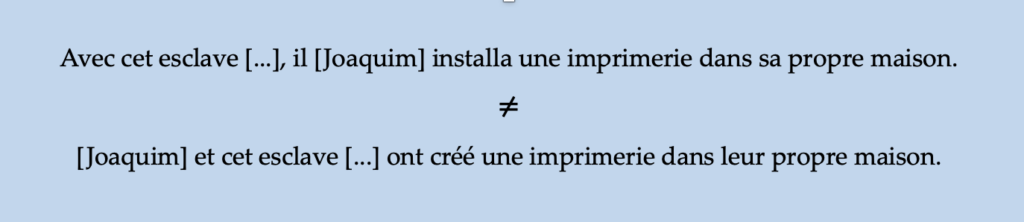

On retrouve dans les passages soulignés ce que nous avons déjà dit : son nom reste esclave même après son affranchissement. De plus, bien qu’il soit placé dans la position de sujet de la connaissance, et non d’objet de la connaissance, il est syntaxiquement un accessoire : Joaquim Leme est celui qui installe une imprimerie dans sa propre maison, avec l’aide d’un ami très dévoué qui aurait été libéré de ses chaînes grâce au premier. Quel est le nom de cet ancien esclave? Et plus encore : d’où vient-il? Est-il né au Brésil? Est-il vivant? Est-il mort? Le DBB ne nous le dit pas. Le maximum qu’une personne de race noire, linguistiquement explicitée, occupe dans ce dictionnaire est la position d’un sujet accessoire d’un typographe blanc. Notons également que la façon dont tout cela est écrit exclut, plutôt qu’elle n’inclut, la contribution du sujet noir :

À titre de contraste discursif, illustrant de manière non exhaustive comment la condition de lieu de naissance se manifeste dans les articles sur les intellectuels traités, voici quelques séquences discursives qui, contrairement à la manière dont elles signifient les sujets noirs, n’effacent pas les origines des sujets européens, ni leurs noms, et encore moins ne les placent en position d’accessoire. Les raisons peuvent être multiples : de la dissimulation délibérée – ce dont nous doutons – au manque d’information de la part de Blake, qui a échangé des lettres avec de nombreuses sources dans tout le Brésil pour en savoir plus sur la classe qu’il essayait de représenter dans son dictionnaire. Quelle que soit la cause, ce qui importe, c’est que la condition de blancheur et, surtout, d’européanité semble donner un accès privilégié à la matérialisation dans le discours : il est facile, trop facile, de voir ses caractéristiques biopsychosociales signifiées dans le DBB si le sujet est blanc et européen, ou issu d’une famille européenne, comme dans la SD3. Voyons cela de plus près :

SD2 : Jorge Antonio de Schäffer — Originaire d’Allemagne, recommandé par l’empereur François II, père de l’archiduchesse d’Autriche, épouse du prince Pedro, décide de venir au Brésil en janvier 1821 (Blake, 1989, p. 260, italiques ajoutés).

SD3 : Jorge Elias Behn — Fils de parents allemands, il est né à Santos, province de São Paulo, le 3 mars 1847 et est décédé le 6 mars 1885 (Blake, 1989, p. 262, italiques ajoutés).

SD4 : Jorge Gade — Né en Allemagne et citoyen brésilien, il a enseigné le grec à l’ancienne Collège Pedro II et les langues modernes à l’école Eiderferd en Prusse (Blake, 1989, p. 263, italiques ajoutés).

SD5 : José Herman de Tautphœus — Baron de Tautphœus, originaire d’Allemagne — né dans ce pays le 22 septembre 1810 et naturalisé brésilien, il est décédé à Rio de Janeiro le 27 février 1890 à un âge avancé, après avoir été professeur d’allemand au Collège impérial de Pedro II (Blake, 1989, p. 451, italiques ajoutés).[6].

Le syntagme naturalisé brésilien et ses variantes, comme nous le voyons dans les séquences ci-dessus, est fréquent, mais, dans notre entrée dans l’archive discursive, invariablement associé à des sujets nés en Europe (surtout au Portugal, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, qui ont de nombreuses identifications de la naturalité dans le DBB). Il semble donc important d’insister sur la nationalité des intellectuel·les, notamment parce qu’il existe encore des cas où le dictionnaire affirme ne pas connaître leur lieu de naissance :

SD6 : José Caetano Gomes — Je ne sais pas où il est né; je sais seulement qu’il est né après le milieu du XVIIIe siècle et qu’il est mort à Rio de Janeiro en 1835 (Blake, 1989, p. 356).[7]

Ce n’est pas le seul cas. Il se répète, par exemple, dans le même volume et avec la même structure grammaticale, avec des informations sur José Francisco Vieira Braga, José Joaquim de Moura Caldas, etc. Rien de tout cela n’est une réalité discursive pour les sujets noirs.

Dans Esteves (2016), nous avons fait l’hypothèse d’une division entre (a) les instruments de connaissance métalinguistique et (b) les instruments linguistiques de méta-connaissance. En résumé, les premiers rendraient compte de ce que l’on appelle traditionnellement des instruments linguistiques dans le champ de l’Histoire des idées linguistiques – pour Auroux (1992, p. 69), de même qu’un marteau prolonge le geste de la main, une grammaire prolongerait la parole naturelle, extrapolant les compétences individuelles, ce qui définirait l’instrumentation linguistique – tandis que les seconds seraient des instruments faits de langage (à la différence d’autres instruments dans le domaine de la production de connaissances, de la pipette à l’accélérateur de particules) mais qui élaboreraient des connaissances sur les domaines les plus divers, produisant un retour de connaissances sur les connaissances… à partir de la langue. Dans cette catégorie, on trouve par exemple les encyclopédies, mais aussi les dictionnaires biobibliographiques comme le DBB. Un des types de savoirs circulant dans ce type d’instrument, selon notre interprétation, serait le savoir relatif à la racialisation des sujets (Modesto, 2021). Dès le début de notre enquête sur le DBB, contrairement à l’EN, nous nous sommes demandé si l’élément racial apparaissait dans le discours sur chacun des intellectuels répertoriés dans le dictionnaire. Et si ce n’est pas le cas, sont-ils signifiés d’une manière ou d’une autre dans le discours? Il nous semble, après ce bref exposé, que oui.

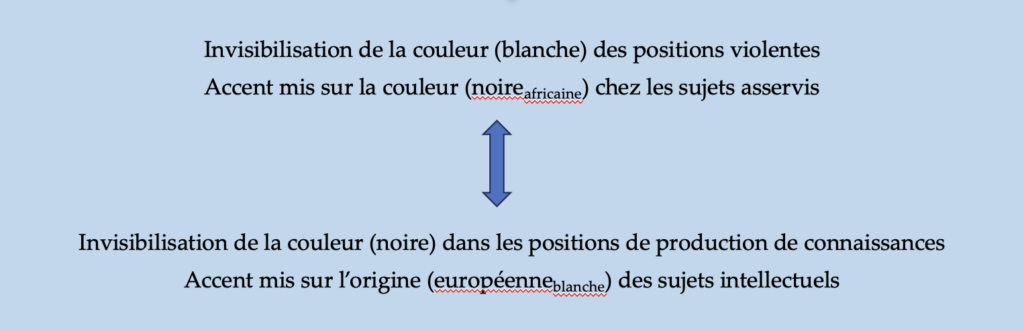

Nous avons discuté, dans Esteves (2017), à partir d’un corpus constitué principalement de textes publiés dans des journaux et des livres de non-fiction, de la saturation discursive de la condition noire lorsque les sujets asservis sont signifiés– ce qui finit par produire un effet de synonymie entre Africain, Noir et esclave – mais un effacement de la condition blanche lorsque les sujets responsables de l’asservissement sont signifiés – comme si les positions des colonisateurs, des colons, des propriétaires de plantations, des usurpateurs de terres, des violeurs, étaient exemptes de couleur, de race et de nationalité…. comme si ces positions n’étaient pas occupées par des sujets blancs et européens, ou par leurs descendants… comme si les agents de la violence physique et symbolique étaient incolores. Dans le discours du DBB sur la production du savoir, il semble y avoir le contraire : la noirceur est cachée, et il semble que seuls des Blancs aient participé à la construction de l’intelligentsia brésilienne… et, comme nous l’avons vu dans le cas de l’ami noir libéré de Joaquim Leme de Oliveira Cezar, cela ne correspond pas à l’histoire des idées. Les cas de Machado de Assis et des frères Rebouças — principalement André Rebouças — au DBB montrent également que la noirceur est occultée dans les trajectoires épistémologiques nationales. Les sujets noirs ont été des agents du développement des connaissances lorsqu’ils en ont eu l’occasion, mais c’est comme s’ils étaient incolores. Le schéma ci-dessous illustre ce processus discursif :

Il nous semble qu’il existe un continuum entre un fonctionnement discursif et un autre, conduisant à ce que Sueli Carneiro (2005), dans une relecture de Boaventura de Sousa Santos (1995), appelle l’épistémicide, l’intégrant « au dispositif de racialité/biopouvoir comme l’un de ses opérateurs, car il contient en lui-même tant les caractéristiques disciplinaires du dispositif de racialité que celles d’annihilation/mort du biopouvoir » (Carneiro, 2005, p. 10). Nous reviendrons sur ce concept dans la section suivante.

Toute cette présentation du DBB a pour fonction d’établir un contraste, dans le discours de production des savoirs, par rapport à l’Encyclopaedia negra. Celle-ci est l’une des chevilles ouvrières (a) de la sortie de l’anonymat des sujets noirs qui occupaient la position d’intellectuels dans le discours et (b) de la mise en évidence de leur condition de Noir, en la soulignant dans le titre de l’ouvrage. Cette proposition est complètement différente des projets d’encyclopédie précédents, comme nous l’avons noté dans Esteves (2023, p. 220). Dans cette étude, nous avons identifié que, pour être une encyclopédie au Brésil, il n’est pas nécessaire qu’un livre publié à l’origine dans une langue étrangère se qualifie d’encyclopédie, mais qu’il contienne des connaissances basées sur un certain discours eurocentrique. C’est ainsi que Francinet : livre de lecture courante; principes elémentaires de morale et d’instruction civique, d’economie politique, de droit usuel, d’agriculture, d’hygiene et des sciences usuelles, initialement publié en France en 1869, a été traduit et publié au Brésil en 1873 sous le titre de Chiquinho : encyclopedia da infância. Ce qui n’était pas une encyclopédie, mais un manuel romancé, est devenu cet instrument linguistique de méta-connaissance. Le discours eurocentrique fonctionne également dans des ouvrages non traduits, tels que l’Enciclopédia ilustrada do Brasil en dix volumes, publiée à la fin du XXe siècle, en 1982, dont le premier volume s’ouvre sur le titre « Introduction : l’Europe et le monde » [Introdução: a Europa e o mundo].

Cependant, toujours chez Esteves (2023), on note un changement dans la production encyclopédique brésilienne, par exemple dans le cas de Latinoamericana : Enciclopédia contemporânea de América Latina e do Caribe (2006) et Enciclopédia matsés de medicina tradicional (2016), cette dernière rédigée exclusivement en matsé[8], et sans intention, de la part des indigènes qui l’ont rédigée, d’être traduite dans les langues européennes. Selon Esteves (2023, p. 223), on observe un changement dans le panorama de la publication des encyclopédies au Brésil. Les adjectifs qui les qualifient commencent à donner voix à leurs auteurs (par exemple, l’ouvrage imprimé par les Matsés eux-mêmes, en contraste avec d’autres encyclopédies qui, au XXe siècle, étaient qualifiées par des adjectifs autochtones mais n’étaient pas rédigées par des autochtones, et plutôt par des religieux — il s’agissait bien plus de discours sur les autochtones que de discours des autochtones). Au cours des dernières décennies, l’encyclopédisme s’est ainsi déplacé du discours eurocentré vers l’inscription dans d’autres positions, d’autres subjectivités. L’Encyclopaedia negra s’inscrit également dans cette dynamique, comme nous aurons l’occasion de le développer ultérieurement, et promeut ce que nous appelons un tournant afro dans les sciences humaines – un virage qui affecte désormais les études du discours.

Biographies et intellectuels noirs brésiliens dans le domaine de la littérature

Comme nous l’avons vu précédemment, l’EN fait partie d’un effort discursif visant à re-signifier l’intelligentsia brésilienne en incluant les Noir·es dans ce circuit intellectuel. Selon les auteurs, l’EN « vise à accroître la visibilité des biographies de plus de 550 personnalités noires, dans 417 entrées individuelles et collectives, sur la base de la vaste production historiographique, anthropologique, littéraire, archéologique et sociologique qui s’est concentrée sur l’esclavage et la post-abolition » (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 9). À ce stade, nous souhaitons discuter de la manière dont les biographies textualisées dans EN se comportent dans leur évaluation narrative de la relation qui peut être établie entre la noirceur et l’intellectualité.

Si l’on peut dire que les significations d’intellectuel qui ont été stabilisées dans notre formation sociale vont dans le sens d’une image masculine, blanche, européenne, cisgenre et hétérosexuelle, on ne peut pas dire, cependant, que ces significations ont été établies sans résistance. D’autres acteur·trices ont en effet investi le champ de lutte pour l’intellectualité dans l’espace brésilien, à travers différentes stratégies. Dans la transition du XIXe au XXe siècle, les hommes noirs qui cherchaient à se faire une place dans les sciences, les lettres, les arts et la politique ont entrepris une démarche qui les obligeait à s’identifier de différentes manières, surtout dans un contexte social du XIXe siècle profondément marqué par l’anti-africanisme structurel (Barbosa Filho, 2018) et par un racisme enraciné dans la dynamique esclavagiste. Selon Pinto (2015), l’émergence de sujets noirs – en particulier des hommes – reconnus comme intellectuels a été le résultat de multiples efforts entrepris dans diverses sphères de prestige et de pouvoir de l’époque. Les réseaux de sociabilité, quant à eux, sont variés : des loges maçonniques aux partis politiques, en passant par les associations noires et les confréries.

Dans ces espaces, quelle que soit la voie choisie – que ce soit par le parrainage de personnalités influentes et la liaison avec des secteurs blancs, alliés ou non aux programmes de la population noire, ou par le renforcement des liens horizontaux, dans lesquels ceux qui entraient dans certains réseaux créaient des opportunités pour d’autres – l’intelligentsia noire a commencé à rivaliser légitimement pour la reconnaissance sociale en tant que productrice de connaissances au Brésil.

Naturellement, étant donné la diversité des stratégies utilisées, les formes possibles de constitution de l’intellectuel noir ont également fait l’objet de critiques, d’insatisfactions et de débats. Toujours selon Pinto (2015), ceux qui se sont élevés grâce à des relations de patronage ont souvent été la cible d’une censure sévère, accusés d’adopter des positions réformistes et conciliantes, supposément alignées sur les intérêts des élites, au détriment d’une performance critique plus en phase avec les exigences des sujets subalternisés, y compris la population noire elle-même. D’autre part, il est plausible de considérer que ces intellectuels ont été contraints de dialoguer avec différents segments politiques, des réformistes modérés aux militants radicaux, ce qui les a obligés à assouplir leurs positions et à adapter leur discours pour s’assurer d’être entendus et intégrés dans l’espace public.

Dans l’histoire de la pensée linguistique brésilienne, il est possible de mettre en évidence deux intellectuels noirs qui ont eu des trajectoires différentes et qui, semble-t-il, ont probablement été adeptes de stratégies différentes pour forger leur statut d’intellectuel. Il s’agit d’Antenor de Veras Nascentes (1886-1972) et d’Hemetério José dos Santos (1858-1939). Bien que tous deux, à des moments différents et sur une courte période – qui indique qu’ils ont pu vivre ensemble, même brièvement – aient fréquenté les mêmes espaces et occupé des positions similaires, on observe une nette distinction entre : (a) celui dont la noirceur est restée quasiment absente de sa construction identitaire; (b) celui pour qui cette dimension raciale a constitué un élément central de reconnaissance.

Alors qu’Hemetério dos Santos se distingue par l’articulation affirmée et explicite d’une réflexion qui lie la langue à la question de la racialité noire au Brésil, la carrière intellectuelle d’Antenor Nascentes est devenue une référence dans les études de langue portugaise – non seulement dans l’enseignement de la langue et des langues étrangères, mais surtout dans la recherche sur les aspects lexicaux, étymologiques, philologiques et dialectaux du portugais pratiqué dans le pays, sans que le thème de la noirceur (ou de sa propre condition de Noir) n’occupe une place explicite dans sa production.

L’analyse de l’œuvre de Santos montre qu’il s’est consacré à la rédaction d’essais et de textes dans lesquels il examine les multiples possibilités de la relation entre la langue et la racialité. L’une de ces contributions est l’essai « Etymologias ‘preto’ », publié en 1905 dans le troisième volume de l’influent Almanaque Garnier[9]. Dans ce texte, l’auteur remet en question une hypothèse étymologique courante à l’époque concernant le mot preto, offrant une interprétation critique et engagée de l’agenda antiraciste noir qui confronte les conceptions linguistiques dominantes.

De son côté, l’œuvre de Nascentes est reconnue en raison de sa vaste contribution académique, qui a été largement citée par les chercheur·euses dans différents domaines des études linguistiques – de la grammaire au lexique, de l’histoire de la langue à la philologie – ainsi que dans les recherches sur l’histoire des idées linguistiques au Brésil. La circulation de l’œuvre de Santos, en revanche, est radicalement différente de celle de Nascentes : on en parle peu dans les cours de licence et de troisième cycle en lettres au Brésil comme le montre la recherche dans les dépôts institutionnels, où l’on ne trouve pratiquement que ses travaux dans les domaines de l’histoire et de la pédagogie (Modesto, 2024). Différentes raisons ont été avancées pour expliquer cette situation, des explications qui considèrent l’œuvre de Santos comme moins pertinente (Cavaliere, 2022) jusqu’à celles qui interprètent sa couleur noire et sa position combative comme gênantes, entraînant des difficultés dans sa vie intellectuelle, malgré sa remarquable érudition (Muller, 2006; Silva, 2015).

Modesto (2024) résume les différences entre ces deux figures, contradictoirement, selon lui, motivés par le même processus, l’épistémicide[10] (Carneiro, 2005) :

Je crois que l’épistémicide est présent dans les trajectoires de plusieurs intellectuels noirs, dont Nascentes et Santos. Dans le cas d’Antenor Nascentes, la large circulation de son nom et de son œuvre s’est accompagnée de l’effacement de sa noirceur, constituant ce que Fanon (2008) et Souza (2020) concluent par rapport au fait que les Noirs qui s’efforcent d’atteindre l’ascension sociale paient le prix du massacre de leur identité. Quant à Hemetério José dos Santos, son militantisme noir explicite, souvent considéré comme gênant (Silva, 2015), l’a conduit à la périphérie du savoir (Carneiro, 2005) dans l’historiographie linguistique (Modesto, 2024, p. 74).

Dans un geste bref et préliminaire d’analyse discursive, nous allons récupérer les biographies de ces deux intellectuels des lettres trouvées dans l’Enciclopédia negra de Gomes, Lauriano et Schwarcz (2021). Notre objectif, rappelons-le, est de comprendre comment les biographies textualisées dans l’EN se comportent discursivement dans l’articulation entre la noirceur et l’intellectualité. Venons-en aux biographies :

Bien que les biographies présentent une certaine régularité dans leur composition et leur structure thématique – informations sur leur filiation, l’origine géographique, les liens professionnels, etc. – elles empruntent des voies textuelles différentes, non seulement en raison du style adopté par les différents biographes de l’équipe de l’EN, mais aussi en raison des particularités de la vie des biographes. C’est ce qui nous intéresse dans ce bref geste d’analyse discursive comparative : étant entendu que la noirceur et l’intellectualité devraient apparaître comme un effet structurant dans la production de l’EN – et non plus comme un discours eurocentrique basé sur la production de connaissances par des sujets blancs ou non marqués racialement – nous nous sommes intéressés à discuter comment cette relation est établie, en quoi elle entend, conformément à son objectif, rompre un silence grand et embarrassant qui entoure l’enregistrement des réalisations des personnes noires, selon Gomes, Lauriano, Schwarcz (2021, p. 9), à l’Introduction de l’encyclopédie.

En comparant la construction des biographies d’Antenor Nascentes et d’Hemetério dos Santos, il est possible d’identifier le maintien de discours déjà connus sur ces figures intellectuelles. D’une certaine manière, cela matérialise ce que les auteurs mentionnent en termes de ressources pour la préparation de l’EN : le soutien à la production historiographique, anthropologique, littéraire, archéologique et sociologique qui s’est concentrée sur l’esclavage et la post-abolition. D’autre part, elle montre aussi que cette collecte de sources semble avoir été beaucoup plus un geste de sélection et de synthèse de ce qui était déjà disponible que, par exemple, un processus de racialisation du discours trouvé dans les références consultées. Bien sûr, comme nous l’avons évoqué dans la section précédente, l’EN représente un changement dans le panorama des encyclopédies, notamment en termes de lutte contre l’invisibilisation des Noir·es dans les positions de production du savoir. Quoi qu’il en soit, il nous semble important de considérer, comme nous le ferons dans le geste analytique suivant, la stabilité du discours biographique et la nécessité d’une racialisation plus forte de celui-ci.

En ce qui concerne Antenor Nascentes, la nouveauté réside dans l’inclusion même de son nom dans le panthéon des intellectuel·les brésilien·nes noir·es, dans la mesure où les biographies spécialisées les plus populaires dans le domaine des Lettres passent sous silence l’information selon laquelle Nascentes était un homme noir (Modesto, 2024). À cela s’ajoute une brève réflexion qui spécule sur les effets de l’esclavage sur la vie de la famille de Nascentes et sur sa propre vie. On suppose que, étant né deux ans avant l’abolition de l’esclavage au Brésil, Nascentes n’a pas pu ressentir directement les effets de ce système social. Ainsi, il est dit que « si Antenor n’a pas vécu l’esclavage de près, cette réalité a probablement fait partie des perceptions de ses grands-parents, parents, frères et sœurs, cousins et oncles. L’éducation, l’alphabétisation et la formation intellectuelle représentaient certainement une stratégie pour sa famille »[11] (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 57, italiques ajoutés).

Les mots n’a pas vécu, probablement et certainement, en italique, sont liés au reste du récit biographique, qui répète synthétiquement tout ce que d’autres biographies ont déjà présenté, et semblent servir à justifier ce qui suit dans le texte. Expliquons-nous : puisqu’il est dit que Nascentes n’a pas connu l’esclavage de près et que les effets de ce système d’une durée scandaleuse (388 ans) n’ont probablement été ressentis que par les membres de sa famille, une image est construite dans laquelle l’un des effets de sens possibles est le fait que Nascentes aurait été peu affecté, voire indemne, par le fait d’être un homme noir dans un pays aux divisions raciales intenses comme le Brésil. L’effet de certitude que le certainement inscrit dans le texte sur l’importance de l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation intellectuelle dans la famille de Nascentes renforce l’accent mis sur son éducation et son intense production bibliographique – des réalisations qui sont soulignées dans le reste du texte biographique présenté – encore une fois sans qu’il semble avoir souffert d’un impact négatif en raison de sa noirceur. En même temps, en soulignant qu’il y avait « une stratégie pour sa famille » basée sur l’entrée institutionnelle dans le domaine de la culture, de l’intellectualité, l’EN renforce le discours selon lequel l’éducation est un moyen de sortir de la subalternité, ce qui n’a aucun fondement dans l’histoire des sujets noirs au Brésil : dans le contexte brésilien, malgré un imaginaire contraire et quelques exceptions ponctuelles, l’éducation formelle ne conduit pas les sujets noirs, de manière directe, à sortir de la pauvreté, du silence épistémique ou de la subalternité, sous ses diverses formes.

C’est peut-être pour cette raison que le texte met l’accent sur sa formation, ses liens professionnels, sa production (huit œuvres de Nascentes sont directement citées) et ses récompenses, en concluant la biographie de l’intellectuel sur sa vie professionnelle presque exclusivement. Il n’y a, par exemple, aucune mention de mariage, d’enfants ou d’autres liens affectifs. Hormis le fait qu’il soit né deux ans avant l’abolition, il n’y a aucune autre indication que la noirceur de Nascentes ait eu un impact sur sa carrière intellectuelle.

Ce point diffère de la biographie d’Hemetério dos Santos. La biographie de cet intellectuel se concentre sur sa vie personnelle et professionnelle, en mettant l’accent sur ses liens affectifs et sociaux plus larges. En ce sens, il est non seulement baptisé libre, mais aussi marié et publiquement actif dans le mouvement abolitionniste. De son œuvre, seul O livro dos meninos, publié en 1881, est mentionné, bien qu’il soit dit qu’il a produit « une série de manuels d’enseignement » (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 244). Sa trajectoire d’homme noir est marquée à la fois par sa naissance et par ses actions sociopolitiques. Dans ces conditions de production, la formulation : « Avec le début de la République, Hemetério a obtenu une nomination comme professeur au Collège militaire »[12] (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 244, italiques ajoutés) est frappante. C’est une formulation étrange, à notre avis, parce que, contrairement à ce qui est présenté dans la biographie de Nascentes, elle marque une incertitude qui orbite entre l’effort anormal, le « jeitinho » ou la chance différenciée qui n’apparaîtrait peut-être pas comme un effet de sens si la formulation était simplement : « Avec le début de la République, Hemetério a été nommé professeur au Collège Militaire ».

Avec cette brève analyse, il a peut-être été possible de montrer que, même si l’EN se distingue comme une production différenciée, absolument distincte des projets encyclopédiques précédents, comme nous avons pu le montrer à partir d’Esteves (2023), il y a encore des façons de biographier qui ne diffèrent pas des autres projets biographiques, qui ne s’engagent pas à présenter d’autres récits de résistance. S’il est possible de dire que les biographies connues de Nascentes ont passé sous silence sa noirceur, en mettant l’accent sur son extraordinaire carrière intellectuelle productive, on ne peut s’empêcher de remarquer que, peut-être, cette procédure discursive consistant à effacer sa noirceur et à mettre en valeur son travail produit l’effet que la construction de l’intellectualité brésilienne est indifférente à la condition racialisée de ceux qui s’engagent dans cette voie — quelque chose qui pourrait, dans un certain cas, adoucir le racisme du/dans le Brésil.

Si nous pouvons considérer que ce que nous venons de dire est vrai, ne serait-il pas plus productif pour un projet d’encyclopédie noire de chercher à présenter ses biographies d’une autre manière? Il ne s’agit pas de soutenir que la biographie de Nascentes devrait être présentée à travers un récit qui va du « Noir souffrant » au « Noir victorieux », mais plutôt une biographie qui humanise et redonne à Nascentes quelque chose dont on ne parle pas : sa noirceur, et pas seulement comme une couleur, mais comme une caractéristique constitutive de sa trajectoire et de sa subjectivité. De même, si ce que l’on retient généralement des biographies d’Hemetério dos Santos, c’est sa pratique militante, sa condition d’homme né dans l’esclavage, abolitionniste farouche au point d’être considéré comme une nuisance, ne serait-ce pas à un projet de visibilité noire comme l’EN de mettre en lumière son travail de manière plus détaillée?

Cela pourrait peut-être constituer un programme pour les domaines de l’histoire des idées linguistiques et de l’analyse du discours tels qu’ils se développent au Brésil. Un tournant afro, après tout, qui concentre les efforts sur la récupération d’une mémoire qui nous fait encore défaut. Ce travail n’est pas achevé et est en perpétuelle construction : bien qu’il y ait eu une transformation gigantesque dans la façon dont les intellectuels noirs sont biographiés du DBB à l’EN, on ne peut pas dire que la façon de formuler le discours sur les idées défie, ou même renverse, l’eurocentrisme et la blancheur. S’agit-il d’une impossibilité structurelle? La question demeure ouverte, mais notre démarche consiste à en symboliser les potentialités.

Références bibliographiques

Auroux, Sylvain. 1992. A revolução tecnológica da gramatização (traduit du français par Eni Puccinelli Orlandi). Campinas : Editora da Unicamp.

Barbosa Filho, Fábio Ramos. 2018. O discurso antiafricano na Bahia do século XIX. São Carlos : Pedro & João Editores.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1883. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 1. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1893. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 2. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1895. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 3. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1898. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 4. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1899. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 5. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1900. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 6. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1902. Diccionario bibliographico brazileiro, vol. 7. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

Carneiro, Sueli. 2005. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. Thèse de doctorat en éducation, Université de São Paulo. https://hdl.handle.net/20.500.12733/1624586

Cavaliere, Ricardo. 2022. História da gramática no Brasil: séculos XVI a XIX. Petrópolis : Vozes.

Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2016. Discurso sobre alimentação nas enciclopédias do Brasil: Império e Primeira República. Niterói : Eduff.

Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2017. Da (im)probabilidade de ser imigrante: uma leitura discursiva de “negro” e “branco” em sintagmas nominais num corpus do português. Gragoatá 22(42), p. 345-369. https://doi.org/10.22409/gragoata.v22i42.33476

Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2023. Desejo de enciclopédia: o saber total. Rio de Janeiro : Fundação Biblioteca Nacional.

Gomes, Flávio, Lauriano, Jaime et Schwarcz, Lilia. 2021. Enciclopédia negra: biografias afro-brasileiras. São Paulo : Companhia das Letras.

Modesto, Rogério, 2021. Os discursos racializados. Revista da ABRALIN 20(2), p. 1-19. https://doi.org/10.25189/rabralin.v20i2.1851

Modesto, Rogério, 2024. Diferentes formas de ser intelectual negro nos estudos da linguagem entre os séculos XIX e XX: contrapontos entre Antenor de Veras Nascentes e Hemetério José dos Santos. Dans Aquino, José Edicarlos (dir.), Seis ensaios em História das Ideias Linguísticas (55-88). São Carlos : Pedro & João Editores / EDUFT.

Muller, Mária Lúcia R. 2006. Pretidão de amor. Dans Oliveira, Iolanda (dir.), Cor e magistério (151-164). Rio de Janeiro : Quartet / Niterói : EDUFF.

Pinto, Ana Flávia Magalhães. 2015. Fortes laços em linhas rotas: literatos negros, racismo e cidadania na segunda metade do século XIX. Thèse de doctorat, Université Estadual de Campinas. https://hdl.handle.net/20.500.12733/1624586

Santos, Boaventura de Sousa. 1995. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo : Cortez Editora.

Santos, Hemetério José dos. 1905. Etymologias — preto. Almanaque Brasileiro Garnier : para o anno de 1905. Rio de Janeiro : B. F. Ramiz Galvão. http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=348449

Silva, Luara dos Santos. 2015. ‘Etymologias preto’: Hemetério José dos Santos e as questões raciais de seu tempo (1888-1920). Mémoire de master, CEFET-RJ.

- En portugais : « Mama África/A minha mãe/É mãe solteira/E tem que fazer mamadeira/Todo dia/Além de trabalhar/Como empacotadeira/Nas Casas Bahia/[...] Mama África vai e vem/Mas não se afasta de você ». ↵

- En 2011, à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de la Caixa Econômica Federal — l’une des principales banques publiques brésiliennes —, l’institution a lancé une publicité télévisée dans laquelle un acteur blanc jouait le rôle de Machado de Assis : https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1110201106.htm ↵

- En portugais : « Bem que propriamente bibliographico seja meu livro, entendi que não podía deixar de dar algumas noticias biographicas relativamente a cada um escriptor, de que me occupo, guardando nesta parte uma certa concisão, porque, de outra sorte, teria de dar á empresa uma amplidão, que não se coaduna com a natureza della. [...] vi-me em apuros muitas vezes por nada ter podido obter, nem ao menos a respeito da naturalidade do escriptor, que conhecia apenas pela obra que escrevera; outra vezes, ainda que raras, ao contrario colhi tantos, tão importantes factos da vida do escriptor, e todos estes factos tão sympathicos, que, não cabendo nas raias deste trabalho enuncial-os todos, vi-me embaraçado na escolha daquelles a que devia restringir-me » (Blake, 1883, p. xviii; itálicos nossos). ↵

- Nous comprenons ici la noirceur non seulement comme le fait d’avoir la peau noire, mais aussi comme le fait de se reconnaître en tant que sujet noir, assumant une identité noire. ↵

- En portugais: « Joaquim Leme de Oliveira Cezar — Natural do Itú, do actual estado de S. Paulo, ahi falleceu pelo anno de 1872. Exerceu no logar de seu nascimento cargos de eleição popular, como o de vereador da camara municipal. Homem de actividade, bella intelligencia e estudioso, libertou um escravo e mandou-lhe ensinar a arte typographica, e com este escravo, que foi um seu amigo dedicadissimo, montou em sua propria casa uma typographia » (Blake, 1989, p. 181-182, italiques ajoutés) ↵

- En portugais: SD2: « Jorge Antonio de Schäffer — Natural da Allemanha, recommendado pelo Imperador Francisco II, pae da archiduqueza da Austria, a esposa do principe D. Pedro, resolveu vir ao Brazil em janeiro de 1821 » (Blake, 1989, p. 260, italiques ajoutés). SD3: « Jorge Elias Behn — Filho de paes allemães, nasceu em Santos, provincia de S. Paulo, a 3 de março de 1847 e falleceu a 6 de março de 1885 » (Blake, 1989, p. 262, italiques ajoutés). SD4: « Jorge Gade — Natural da Allemanha e cidadão brazileiro, foi professor de grego no antigo collegio de Pedro II e professor de linguas modernas da escola de Eiderferd, na Prussia » (Blake, 1989, p. 263, italiques ajoutés). SD5: « José Herman de Tautphœus — Barão de Tautphœus, da Allemanha — Natural deste estado, nascendo a 22 de setembro de 1810 e brazileiro por naturalisação, falleceu no Rio de Janeiro a 27 de fevereiro de 1890 com avançada idade, sendo professor de allemão no imperial collegio de Pedro II » (Blake, 1989, p. 451, italiques ajoutés) ↵

- En portugais: « José Caetano Gomes — Ignoro sua naturalidade; apenas sei que nasceu depois do meiado do seculo 18° e que falleceu no Rio de Janeiro pelo anno de 1835 » (Blake, 1989, p. 356). ↵

- Le matsé est la langue du peuple Matsé, qui vit dans la forêt amazonienne à la frontière du Pérou et du Brésil. ↵

- L’Almanaque Brasileiro Garnier, connu sous le nom d’Almanach Garnier, était un annuaire brésilien publié entre 1903 et 1914. Il fut créé par la Livraria Garnier do Brasil, fondée par Baptiste-Louis Garnier. Malgré sa courte durée d’existence, il devint un annuaire de référence, matérialisant l’idéologie du projet politique et éducatif de la jeune République. Il publiait des textes d’intellectuels majeurs de l’époque : chercheurs, écrivains, poètes, nouvellistes, romanciers, ainsi que de hautes autorités. ↵

- Nous nous référons au concept d’« épistémicide », selon Carneiro, pour qui « l’épistémicide est, outre l’annulation et la disqualification des connaissances des peuples assujettis, un processus persistant de production d’indigence culturelle : en refusant l’accès à l’éducation, en particulier à l’éducation de qualité; en produisant une infériorisation intellectuelle; par les différents mécanismes de délégitimation des Noirs en tant que porteurs et producteurs de connaissances et en abaissant leur capacité cognitive par la privation matérielle et/ou en compromettant leur estime de soi par les processus de discrimination qui se déroulent dans le processus éducatif. C’est pourquoi l’épistémicide tue la rationalité de l’assujetti ou la kidnappe, en mutilant sa capacité d’apprentissage. » (2005, p. 97) ↵

- En portugais: « se Antenor não vivenciou a escravidão de perto, tal realidade, provavelmente, figurou entre as percepções de seus avós, pais, irmãos, primos e tios. Decerto educação, letramento e formação intelectual representaram uma estratégia para a sua família ». ↵

- En portugais: « Com o início da República, Hemetério conseguiu uma nomeação como professor no Colégio Militar ». ↵