Volume 2, numéro 1 – 2025. Un tournant afro dans l’analyse du discours au Brésil?

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en inégalité : entretien avec Pedro de Souza

Pedro de SOUZA, Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES, et Rogério MODESTO

Entretien avec Pedro de Souza

Pedro, nous aimerions que tu évoques un peu ta trajectoire personnelle avant d’entrer dans la vie universitaire. Veux-tu souligner quelque chose en particulier?

Eh bien, pour parler de ma trajectoire avant d’entrer dans la vie universitaire, je mettrais modestement en avant mon engagement dans les mouvements sociaux urbains. Tout d’abord, ma participation en tant que journaliste au soutien de l’activisme pour ce qu’on a appelé la lutte de la population périphérique de la ville de São Paulo, autour du problème des lotissements clandestins à la mi-1978. Mon rôle a été de prêter mes compétences de reporter dans la couverture des actions de ce mouvement. Il est clair que l’importance de mon engagement devait beaucoup à la visibilité du journal O São Paulo, à l’époque un des rares médias alternatifs qui donnait toute sa place à tout ce qui se passait dans le domaine des luttes contre tout ce qui s’imposait comme censure et restriction pendant les « années de plomb » de la dictature militaire. Je faisais seulement partie, parmi tant d’autres, de la main d’œuvre journalistique qui contribuait à amener au public lecteur la voix des victimes de l’exploitation urbaine. O São Paulo leur a donné, dans ses pages, son espace vide ou celui rempli dans les autres journaux imprimés par de la poésie que la censure ordonnait de mettre à la place des reportages qui critiquaient le système de la dictature.

Dans la même veine, alors que j’étais chargé de communication du diocèse de Santo André, alors dirigé par l’évêque Claudio Hummes, j’ai créé avec un groupe de collègues journalistes un bulletin intitulé A folha do diocese. C’est dans ce modeste hebdomadaire que j’ai couvert les mouvements locaux de la région de l’ABC, y compris celui des fameuses grèves promues par le leader du syndicat des métallurgistes à São Bernardo de Campo de cette époque, Luiz Inácio Lula da Silva. J’ai couvert de près, du haut des tribunes, les principaux mouvements de grève : 1978, 1979 et 1980.

Puis à partir de 1981, étant déjà, d’une certaine manière, plus libre dans mon orientation sexuelle, étant donné qu’avant j’avais été frère de l’ordre franciscain des frères mineurs conventuels, j’ai commencé à m’engager dans le Groupe Somos de Afirmação Homossexual[1]. Ce groupe avait pour principe politique d’ouvrir un espace pour la libre expression d’individus ayant des difficultés à se reconnaître et être reconnus dans leur choix de pratiques sexuelles. Voilà, je dirais, mon histoire publique avant de devenir enseignant-chercheur à l’université.

Même si mes propositions d’analyse étaient liées à mon propre processus de formation dans le domaine de l’analyse du discours, mon engagement pour la cause de l’affirmation sexuelle n’a pas été mis de côté. Pendant tout le temps où j’ai fait mon doctorat à l’IEL/UNICAMP, le chercheur, c’était aussi moi, un activiste du Groupe Somos. Cela m’a demandé des efforts considérables, aussi bien sur le plan universitaire que politique. Je semais ainsi les graines de mon parcours professionnel, au cours duquel j’ai fait des activités militaires une pratique d’intervention.

Parle-nous de ton entrée à l’université et de ta rencontre avec l’analyse du discours.

Vous voyez donc que mon entrée à l’université était très liée à, disons, mon militantisme, dans le sens des choix que j’ai faits aussi bien sur le plan de l’enseignement que dans le domaine de la recherche. Quand je suis arrivé à l’Université fédérale de Santa Catarina, en mars 1995, j’étais encore lié à deux groupes de recherche. Le premier groupe s’est formé autour du projet Capes/Cofecub « Histoire des idées linguistiques », un grand projet de recherche réunissant des chercheurs de l’Institut des études du langage de l’Unicamp, du Département de langue portugaise de l’Université de São Paulo et du Centre de recherche sur l’histoire des idées linguistiques, de l’Université Paris VII, en France. Eni Orlandi et Sylvain Auroux coordonnaient le projet, représentant respectivement le Brésil et la France.

Le deuxième groupe de recherche auquel je participais, lorsque j’ai commencé ma carrière à l’UFSC, était rattaché au Laboratoire d’études urbaines de l’Unicamp, centre que j’ai contribué à fonder, avec les collègues José Horta Nunes et Maria Onice Payer. Coordonné par Eni Orlandi, le premier projet de ce centre s’intitulait « Les sens du public dans l’espace urbain ». Ça a été une autre occasion pour moi d’aborder mes questions subjectives. Dans ce cas-là, j’ai travaillé sur le problème de l’installation de grilles dans tous les lieux publics de São Paulo. Ça a été l’occasion d’enquêter à la fois sur le processus discursif et sur le système d’exclusion dans l’espace urbain. Les deux projets que je viens de citer font donc partie intégrante d’une espèce de trousseau que j’apportais, au moment où je suis devenu maître de conférences à l’UFSC, dans le bagage de mes expériences antérieures.

Mais mon rapprochement avec le domaine de l’analyse du discours s’est étendu à des partenariats et des contacts avec les chercheurs français, et ce grâce à l’opportunité offerte par le réseau de contacts qu’Eni Orlandi partageait avec tous ses anciens étudiants dans tout le Brésil. Je me souviens à quel point il a été plaisant et significatif de participer au XVIe Congrès international de linguistes, en 1997. La même semaine, alors que j’étais à Paris, j’ai aussi participé en tant qu’invité et modérateur au colloque « Le discours en analyse : histoire, conflits et expérimentations », qui s’est tenu dans la ville de Cerisy-la-Salle. En cinq sessions de séminaires, j’ai eu l’opportunité de me mettre à jour sur la situation de l’école française d’analyse du discours et ses rapports avec les autres sciences humaines, notamment l’histoire, du tournant des années 1980 aux années 1990.

Pour un professeur comme moi, tout juste sorti de sa période probatoire, ça a donc été un voyage très fructueux. J’ai eu l’occasion d’étendre mes contacts avec les collègues étrangers et d’échanger des expériences qui m’ont aidé à me situer plus précisément dans le domaine de l’analyse du discours, domaine largement ouvert, ayant la possibilité de relier le phénomène multiforme du langage à une variété presque indéterminée de thèmes.

Cela s’explique par le fait que, dès le départ, après avoir assuré le cours d’analyse de discours pour le master et le doctorat en linguistique et dans le Département de langue et littérature vernaculaires, j’ai accepté l’invitation de travailler également dans les formations de master et doctorat en littérature. Il m’est apparu plus clairement que je voulais poursuivre la recherche sur la question du sujet constitué dans les discours. L’établissement de l’analyse du discours comme cours obligatoire de la licence a été pour moi providentiel et m’a donné pour responsabilité d’insuffler chez les étudiants une nouvelle façon de penser et de pratiquer les études du langage.

En parcourant ta production, nous remarquons que les questions de genre et de sexualité occupent un espace important, qui culmine dans ta thèse de doctorat, référence dans le domaine. En même temps, nous voyons apparaître des travaux qui s’intéressent à la racialité, des recherches pionnières dans l’analyse du discours. Ton texte « A boa nova da memória anunciada: o discurso fundador da afirmação do negro no Brasil » [N.T. : « La bonne nouvelle de la mémoire annoncée : le discours fondateur de l’affirmation des personnes noires au Brésil »], sorti dans le recueil Discurso fundador, organisé par Eni Orlandi, est le premier dans notre domaine à aborder la question de la racialité brésilienne. Nous aimerions t’entendre un peu plus sur la manière dont cette thématique dialogue avec ta trajectoire en analyse du discours.

Je dois de nouveau revenir aux premières années de mes prises de fonction à l’UFSC. Alors que j’étais définitivement établi dans le monde universitaire, je me souviens qu’à l’époque, j’entendais de la part de collègues professeurs et chercheurs que mon engagement dans certains types d’activismes leur semblait étrange, voire déplacé. En plus de ça, je choisissais comme objet d’analyse discursive des questions qui s’inscrivaient davantage dans les intérêts de chercheurs d’autres domaines des sciences humaines (sociologie, psychologie, assistance sociale).

Mais il se trouve que ce qui différencie l’analyse du discours, c’est l’observation du fait que le langage, une fois converti en discours, convertit les hommes et les contextes qui les entourent. Pour cela, il ne m’a pas été difficile de concilier mon regard sur le social et mon regard sur l’acte individuel qui le compose et est composé par lui en tant qu’effet de discours. Avec cela, j’ai petit à petit continué à apprendre et à approfondir mes connaissances à ce sujet, jusqu’à ce que je développe une conviction pour un dispositif analytique et d’intervention. Bien sûr, je ne couvre pas tout ce qu’il y a à couvrir en termes historiques et sociaux. De par ma personne, j’ai été amené, depuis mon adolescence, à observer la réalité à travers ce que j’entendais les gens dire. Avant, j’avais l’illusion qu’il suffisait d’écouter et de comprendre littéralement les mots. Mais ce n’est pas comme ça. Plus tard, en traversant les différentes théories du langage, j’ai développé ma curiosité et ma méfiance. Je me suis mis à utiliser des connaissances d’une certaine théorie du langage, liée à l’analyse du discours – je parle ici surtout de la théorie de l’énonciation – qui nous transmet que la langue et la réalité à laquelle elle se réfère n’existent que dans les hommes qui parlent, qui produisent des univers avec les mots. Quand je couvrais les assemblées agitées du mouvement de grève en 1980, ce qui m’impressionnait était la manière dont Lula parlait et se produisait lui-même comme leader syndical, en s’adressant à toute son audience présente en face de la tribune et à la réalité contre laquelle luttaient les travailleurs constitués dans le discours même qui leur était adressé. Cela a à voir avec ce qu’Althusser a dit sur le discours comme opérateur qui intervient entre l’individu et ses conditions d’existence. J’ai fini par le retrouver aussi chez Michel Foucault, quand il a souligné qu’il ne s’agissait pas du discours comme constituant du discours, mais plutôt du processus discursif qui le constitue. Ainsi, il ne s’agit pas pour l’analyste de produire une analyse de la position du parti pris – contre ou pour, vrai ou faux – mais plutôt de la perspective des mots émis en situation, apportant dans son acte analytique les conditions dans lesquelles le discours produit des effets de sens ou des valeurs de véracité ou de fausseté.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, les actions à caractère politique me poussent toujours à décrire plus précisément le type de vocation à laquelle je me destinais en choisissant le domaine de l’analyse du discours comme espace de professionnalisation dans l’enseignement supérieur et dans la recherche. Dans les choix intermittents que j’ai faits dans la vie, il n’y avait pas de distance entre le travail que j’étais appelé à faire, et considéré comme relevant de ma compétence, et mon engagement subjectivement nécessaire, comme je l’ai dit auparavant, pour montrer la manière dont j’entrais dans chacun de ces domaines, qui définissent non seulement le choix d’un secteur professionnel, mais aussi une manière de vivre. Oui, lorsque j’ai décidé de faire un master et un doctorat, j’ai pris en compte mes expériences vécues en tant que militant sur des questions sociales très stimulantes et impliquant des pratiques de liberté. J’ai toujours voulu que mon travail soit une contribution permettant de penser les problèmes que mes projets et mes cours abordaient.

Par exemple, pendant mon doctorat, j’ai poursuivi encore plus radicalement la recherche sur les dynamiques entre langage et activisme social. Je dis « radical » dans le sens où je me suis profondément impliqué dans la problématique de la subjectivation, que ce soit en ce qui concerne l’orientation sexuelle ou la question de la négritude. Dans ma thèse, qui est ensuite devenue un livre, j’ai examiné le problème de l’expression du sujet homosexuel dans le contexte du mouvement gay émergent entre 1978 et 1984. J’ai analysé des lettres personnelles envoyées au Groupe Somos de Afirmação Homossexual, principale organisation de militants qui a œuvré pour la libération et l’affirmation des expressions homosexuelles à São Paulo et à Rio de Janeiro. Il s’agissait de montrer que, face au champ énonciatif historique de la mise sous silence fondatrice de l’homosexualité, la lettre, en tant que régime épistolaire de confidence de soi adressée à une organisation politique, devient un espace discursif de résistance, un champ d’énonciation fuyant les espaces répressifs de la sexualité. C’est à ce moment-là que je me suis orienté de manière plus passionnée et décidée vers la pensée de Michel Foucault.

Mais il faut que je vous révèle une exception concernant la transformation de mon engagement militant en question de réflexion et de recherche. Concernant la problématique du racisme, je m’y suis toujours intéressé, mais en restant toutefois à distance de l’activisme antiraciste naissant au Brésil à la fin des années 1970. À cette époque, j’avais une implication très personnelle, sans entrer dans mes problèmes particuliers, envers l’excès d’identitarisme qui a marqué les mouvements sociaux minoritaires au Brésil. Sans aucune possibilité d’autocritique, chaque personne ayant choisi son lieu d’action et de parole devait porter un t-shirt, un cachet d’identification. C’était ainsi pour les femmes dans le mouvement féministe, pour les gays dans le mouvement homosexuel. Subjectivement, participer au mouvement noir unifié me mettait mal à l’aise, car on y trouvait une certaine gêne à donner un accès libre et la parole aux hommes noirs gays. Mon problème n’était pas de m’exposer en tant que Noir, cela était évident sur ma peau et sur mon phénotype. Mon problème était que je n’acceptais pas cela et que ce type de discrimination voilée dans le mouvement noir unifié me mettait mal à l’aise. Bien sûr, tout a changé aujourd’hui, et les gays, les lesbiennes, les travestis et les transsexuels peuvent librement participer à toutes les formes de lutte antiraciste.

Toutefois, je n’ai pas cessé de toucher à la question de la négritude, en m’adressant principalement au milieu universitaire. On ne pouvait pas y parler de racisme contre les personnes noires. La difficulté résidait surtout dans le fait que le porteur de cette posture critique, c’est-à-dire moi, était lui-même noir. Je me souviens d’une certaine gêne quand j’exposais mes travaux. On me demandait même si je n’étais pas en train de propager un racisme de Noirs contre les Blancs, ou de ne pas mettre en perspective le discours raciste que j’analysais et dont j’entendais prendre mes distances. Lorsque j’ai présenté, dans un groupe de travail d’analyse du discours, un article sur la négritude et l’estime de soi, la réaction a été gênante, pointant que l’acte discriminatoire n’existait qu’en raison de la position d’où parlait la personne noire. Je reconnais que la ligne d’analyse que j’avais adoptée dans mon texte avait ouvert la porte à cette réaction. Je ne crois pas que les discussions sur l’antiracisme aient suffisamment avancé à l’université aujourd’hui, mais au moins l’espace est ouvert.

Maintenant, si on parle de rapports de genre, bien que je ne sois pas associé aux domaines de recherche pourtant sur les rapports de genre, les résultats de la première étape de ma recherche sur la voix chez les chanteuses de la radio ont de fortes répercussions dans les études féministes. Cela m’a amené à participer à des tables rondes du principal événement de ce domaine, Fazendo Gênero[2], réalisé tous les trois ans à l’UFSC. C’est que les analyses m’ont permis de faire voir le sujet féminin en train de se constituer, à travers ses énonciations chantées, par le recours aux propriétés matérielles de la voix d’où émergeait sa subjectivité de chanteuse en devenir.

Un autre de tes actes pionniers a été d’introduire dans les études discursives la voix en tant que matérialité signifiante. Tout au long de ton travail, le concept de voix s’articule à celui de corps et celui de sujet. Peux-tu nous dire comment cela se produit?

Bon, vous venez de mettre le doigt sur ma plus grande passion. Donc n’hésitez pas à m’interrompre si je m’étale trop. En 2006, j’ai commencé à étudier la voix chantée en tant qu’élément matériel de l’énonciation qui, traversé par une discursivité, indiquait un événement de subjectivation en cours dans l’acte d’émettre une parole chantée ou parlée. Avec Michel Foucault, j’avais remarqué que les modulations vocales n’étaient pas seulement des indices de soumission au discours interposé dans l’énonciation, mais qu’elles étaient également un vestige de résistance qui sous-entendait que le sujet allait vers une autre direction que celle qu’il était ponctuellement amené à énoncer.

Même si cela peut sembler digressif, je voudrais évoquer ce passage où je me suis littéralement vu happé par la pensée et l’approche de Michel Foucault et ce moment où je me suis livré à ce mouvement soudain de transformer une passion personnelle en objet de recherche. En cela, Michel Foucault est, de manière évidente, mon mentor et inspirateur supposé. Je fais allusion à son intérêt pour des événements dits mineurs, sans importance, comme les cas singuliers qu’il a rassemblés dans l’œuvre Les vies des hommes infâmes.

Dans cette idée de montrer le singulier dans la manière dont les individus deviennent sujets dans l’histoire, j’ai commencé à faire des analyses centrées sur les chanteuses de radio. Je me suis alors mis à décrire l’ordre discursif qui traverse le sujet souhaitant se constituer par le chant à l’ère de la radio. Je me suis principalement concentré sur les chanteuses, même si j’ai accordé une certaine place aux rois de la voix, comme Orlando Silva, Nelson Gonçalves et Cauby Peixoto. Suivant Michel Foucault, j’ai repris le concept de société discursive pour l’appliquer au régime de formation des chanteuses de l’âge d’or de la radio. Le régime concernait ce qui devait légiférer sur la juste manière de faire accéder le sujet à la scène d’une certaine activité artistique. Dans cette perspective, j’ai formulé un projet qui abordait les femmes qui, dans les années 1940, cherchaient à accéder à la caste des grandes interprètes de la chanson populaire.

Je suis donc parti de l’hypothèse que les chanteuses de radio ne devenaient pas seulement célèbres en raison des chagrins d’amour qu’évoquaient les paroles de leurs chansons, mais surtout par la manière dont elles les entonnaient. Je me suis intéressé à montrer comment, par l’énonciation chantée, les chanteuses de radio agissaient vocalement pour devenir, le temps de la chanson, une autre personne, différente d’elles-mêmes. Il s’agissait de penser le sujet dans une forme de rapport à soi où l’important n’est pas de communiquer des informations personnelles, mais de montrer le soi se représentant dans l’acte de dire et de chanter.

De cette manière, les résultats de mes recherches ont apporté des éléments pour l’analyse de la performance vocale. L’analyse partait du présupposé que le trait prosodique – celui auquel l’énonciation de la parole chantée est liée – pouvait montrer la manière dont apparaissait le sujet, par la façon dont il se place vocalement dans l’énonciation. Dans ce cas, la subjectivation concerne le processus énonciatif qui, dans l’acte de chanter, tient la voix pour subsidiaire de la production de soi. Voilà donc le cadre dans lequel je me suis attaché à formuler un problème de discours, c’est-à-dire la manière dont se constitue le sujet à l’instant où il chante, traversé par un certain ordre discursif : celui qui détermine, dans une activité artistique, qui doit être celui qui s’énonce lui-même, non par le contenu de ce qu’il dit en chantant, mais par la manière dont il le dit en chantant.

Après avoir analysé, dans cette première étape, la manière dont les chanteuses traditionnelles passaient de femmes ordinaires à sujets qui chantent, j’ai ensuite fait le lien avec la manière dont se construisent subjectivement les chanteuses contemporaines par rapport aux chanteuses traditionnelles. Pour cela, j’ai pris l’absence de drame dans leur voix comme événement de l’énonciation qui marque une différence entre l’époque du chant féminin contemporain et celle de la tradition de l’ère de radio. En d’autres termes, j’ai essayé de poser la problématique du style vocal des chanteuses actuelles, dans leurs différences en termes de performance vocale, dans la tranche historique allant des années 1940 aux années 1960.

De cette façon, j’ai appliqué à la voix un point d’élucidation de ce mystère, qui faisait que la chanteuse se réfère à elle-même en étant détachée des discours qui, s’interposant à son chant, l’assujettiraient. L’incidence du discours de Getúlio Vargas, qui a forgé l’emblème des chanteuses de radio berçant les rêves d’un Brésil ufaniste, n’est pas minimisée dans cette perspective analytique. Ce que j’ai fait ici, c’est élucider la matérialité du discours qui est soutenu par la qualité vocale des femmes qui chantaient dans l’ère de la radio.

En tout cas, il ne s’est jamais agi d’établir des stratégies analytiques ne portant que directement sur la matérialité de la voix. Bien au contraire, cette matérialité n’a d’intérêt que dans la mesure où on l’aborde à partir des discours qui la traversent et lui donnent sens. Ma question a toujours été de savoir quels étaient ces discours et de quelle manière ils influençaient l’énonciation chantée, donnant à voir une forme historique de sujet s’érigeant dans la voix chantée. Cela est dû au fait que les analyses réalisées à cette étape se sont concentrées sur le croisement entre la spécificité matérielle de la voix comme objet d’étude, du point de vue acoustique, et son statut dans l’énonciation chantée. D’un côté, il était clair pour moi qu’il ne s’agissait pas de bien identifier l’articulation ou non d’un son linguistique, reprenant alors une certaine forme idéale de sujet parlant dans une langue donnée. D’un autre côté, il ne s’agissait pas non plus de préciser la forme idéale du sujet chantant dans le domaine discursif de l’art de chanter. Cela ne m’intéressait pas d’entrer dans la querelle de savoir comment la voix, par la manière dont elle sonne, peut constituer en soi une différence entre un bon et un mauvais chanteur, entre celui qui chante et celui qui ne chante pas.

En ce qui concerne le rapport entre la performance vocale et le corps de la chanteuse, l’objectif de la recherche était d’étudier la manière dont des procédés oraux, qui influent sur l’inflexion mélodique, le rythme et la prononciation de certains phonèmes, sont des dispositifs qui soumettent le corps à une certaine discipline au moment où la chanteuse s’abandonne au pouvoir de la voix. En d’autres termes, comment le chanteur, la chanteuse devrait s’approprier l’appareil d’énonciation propre au chant. Tout se passait comme si la chanteuse ne pouvait pas ne pas être affectée par l’existence d’un ordre de discours traversé par l’acte de chanter.

Le thème de la voix n’a jamais cessé d’être une de mes obsessions. Non que j’aie souhaité en devenir un spécialiste. Je voulais seulement transformer en plaisir de la recherche mon goût pour l’écoute spontanée, qui n’a jamais été celle d’un critique musical ou même d’un musicologue qui chante et joue d’un instrument. Cela m’est venu de la réminiscence du petit garçon aux oreilles collées à la radio. Il y a là une espèce d’archéologie de mon propre goût musical, orienté par l’écoute profane qui commence dans l’enfance et se poursuit à l’adolescence, me faisant prendre conscience que mes oreilles sont le point d’ancrage d’une mémoire qui se sert de la singularité de ma propre histoire de sujet. Pour cela, ce n’est donc pas sans prendre en compte les décalages et les scansions que j’ai de plus en plus insisté sur l’écoute de la voix féminine dans la musique populaire contemporaine. J’ai continué à écouter des chanteurs et des chanteuses contemporains, en attirant l’attention sur le cri des divas qui se sont transformés en murmure dans un style « cool » de chant. Et, il y a quelques années, j’ai recommencé à étudier Émile Benveniste et sa théorie de l’énonciation pour, au moins, bien répondre aux objections selon lesquelles mon travail n’avait sa place ni dans les théories linguistiques, ni dans les théories littéraires, notamment au sein de leurs deux sous-domaines respectifs : l’analyse du discours et les études culturelles.

C’est donc sur ce mode énonciatif mêlant paroles et chants que je propose un procédé d’analyse qui vise à saisir la voix comme élément qui ressort et plane comme objet, exposé aussi bien au sujet qui l’émet qu’à l’autre qui l’écoute. Le leitmotiv de l’analyse influe donc sur le processus discursif qui permet d’écouter, à chaque émission, une voix chantante alors qu’elle se manifeste chez le sujet qui chante. Pour cela même, le procédé analytique doit toujours être guidé par le positionnement des séries d’énonciation encadrées par le discours sur la musique populaire brésilienne. C’est par rapport à cette discursivité que chaque émission doit être écoutée. C’est seulement de cette manière qu’on peut isoler la voix qui se présente dans les actes énonciatifs successifs et qui constituent le sujet chantant en lien avec la musique comme pratique culturelle inhérente à l’identité nationale.

Ainsi, je continue sur la voie de considérer que le processus subjectivant de la mémoire de la Musique Populaire Brésilienne (MPB) trouve son terrain d’ancrage dans la voix, je continue à occuper mon écoute dans l’acte d’écouter des chanteurs et des chanteuses. Mais dans la mesure où j’avais affiné mon acte analytique appliqué à la voix, j’ai maintenant étudié comment la musicalité de la voix est inscrite dans la chanson. Sans perdre de vue la voix et l’énonciation, j’apporte dans le domaine des variantes linguistiques du portugais du Brésil la spécificité du trait musical inhérent à une certaine manière de parler. Quand j’écoute des chansons de compositeurs comme Dorival Caymmi, je suis interpellé par le fait que quelque chose de la voix, qui ne vient pas seulement du chanteur, rend la langue parlée dans sa singularité présente à chaque situation.

En parallèle, tu es également une référence dans les études discursives pour ceux qui s’appuient sur Pêcheux et pour ceux qui se basent sur Foucault. La présence de ces auteurs dans ton parcours théorique est transitoire, intervallaire, qu’est-ce que cela signifie?

En réalité, je suis aujourd’hui tellement impliqué dans la pensée de Michel Foucault que j’ai des difficultés à associer Michel Foucault et Michel Pêcheux dans mes recherches. Il est vrai que la question du sujet est, sans aucun doute, le point commun des réflexions des deux auteurs. Ceux qui lisent mes textes depuis mon doctorat peuvent remarquer qu’il y a un univers de problématisations que je ne pourrais développer que dans le domaine foucaldien. Pas tellement à cause du contenu des questions, mais en raison des principes analytiques qui délimitent la méthode. Bien sûr que des concepts comme la formation discursive et l’énonciation sont présentes chez les deux. Mais la perspective de l’idéologie, si fondamentale pour Pêcheux, est laissée de côté par Michel Foucault. Et cela justement pour se détacher de l’horizon du sens comme effet déjà historiquement donné, et contre lequel ou pour lequel on lutte. Au lieu de cela, Michel Foucault préfère radicaliser l’incertain, l’imprévisible. Ce qu’il y a d’idéologiquement prévisible chez Foucault disparaît pour faire place à la manière dont une autre chose se passe au-delà et au mépris de l’idéologie. Mais tout cela est trop complexe pour en parler en passant, surtout devant vous, jeunes continuateurs de Pêcheux dont j’admire beaucoup le travail. Dans cette conversation, en répondant de manière maladroite à la réponse que vous venez de me poser, j’ai touché à un point qui me passe toujours à l’esprit lorsqu’il s’agit de comparer ou différencier Pêcheux et Foucault. Dans mon cas cependant, je n’hésite pas à utiliser Pêcheux chaque fois que je considère que c’est important pour l’analyse, surtout avec les travaux d’Eni Orlandi, vue non seulement comme la continuatrice de Pêcheux, mais comme celle qui s’inspire de ce penseur français pour proposer au Brésil une analyse du discours qui ne se réduise pas au champ de Pêcheux.

Dans notre appel à contribution pour cette édition de la revue Magana, nous avons posé la question d’un possible tournant afro dans l’analyse du discours au Brésil, compte tenu de l’intérêt croissant pour les questions de racialité dans notre domaine. Pourrais-tu nous en dire un mot, ainsi que sur le rapport négritude-africanité?

Voyez-vous, ce n’est pas un thème que je maîtrise, que ce soit par mes lectures ou par mes choix thématiques pour mes travaux ou ceux que j’accepte de diriger. C’est plutôt un sujet que je rencontre. Maintenant, par exemple, en tant que professeur invité à l’UERJ, je travaille sur le thème du discours et du musée, et la question apparaît. Ou plutôt, je la rencontre. À un moment où je considère que le musée est un espace fondamental pour construire la mémoire du Brésil, il n’est pas possible de fermer les yeux sur la manière dont ce rapport négritude-africanité est évident dans les installations muséales. Il suffit de mentionner l’ensemble mémoriel des musées situés dans la région de Pequena África (« petite Afrique ») dans le centre de Rio de Janeiro. Ce qui est resté dans le répertoire de la mémoire met en scène la lutte des Noirs. On pourrait citer beaucoup d’autres exemples. Il existe d’ailleurs des musées qui sont créés dans et depuis les favelas. Tout cela est traversé par un fil conducteur qui mène toujours aux formes ardues de résistance dans cet affrontement entre le Brésil et l’Afrique.

Maintenant, du point de vue des approches, si ce n’est par l’important travail que vous réalisez – et je ne dis pas cela parce que je suis en ta présence, Rogério. Le procédé analytique que vous pratiquez, toi et tes partenaires de projet, doit sans aucun doute beaucoup à l’analyse du discours. Mais vu de loin, il y a une excellente perspective interdisciplinaire qui fait valoir des concepts venus de différentes branches, y compris de l’anthropologie. C’est tout ce que je peux en dire pour le moment.

Quels sont tes intérêts actuels de recherche et où veux-tu arriver?

J’ai adoré les questions que vous m’avez posées jusque-là. Mais je dois tout particulièrement vous remercier pour celle-ci. Cela car je peux montrer le foucaldien invétéré que je suis devenu. Foucault disait toujours qu’il ne savait jamais où il allait arriver quand il commençait un travail. C’est de cette manière que je me vois impliqué dans mes recherches actuelles. Je suis arrivée à Rio de Janeiro enthousiasmé de m’impliquer dans cette ville à travers un projet qui aborde ses musées discursivement. J’ai même organisé, avec Bruno Deusdara, Davi Pessoa et des collègues français invités, une journée pour discuter, non pas des musées, mais des discours qui les constituent institutionnellement. Pour ma part, j’observe cela par la manière dont les visites guidées ouvrent les musées à ses visiteurs. Quelle mémoire la parole du guide rend présente dans le parcours entre un objet du fonds et un autre.

Je veux continuer, mais je me trouve cependant embarqué vers un autre chemin, que je n’avais pas prévu. Le début de ce projet me semble maintenant très académique. Mais en m’intéressant à la muséologie sociale, non comme théorie, mais comme pratique, je me vois débarquer à un endroit qui me ramène vers un certain militantisme : celui qui participe à une lutte pour l’affirmation et pour la place de la culture populaire. En parallèle, je n’oublie pas ma passion pour la voix. Dans mon projet soutenu par le CNPq, à force d’écouter obsessionnellement la musicalité de la parole dans les chansons, je m’aperçois que je tombe encore dans ce qu’il y a de parlé dans la voix qui chante une chanson, et qui peut être observé en dehors de la forme ou de la partition mélodique.

Vous voyez comme je me perds, pas tellement parce que je ne sais pas où je vais, mais parce que je me laisse guider par cet esprit digressif qui vient de moi-même dans mes intérêts de recherche.

Enfin, nous souhaiterions te remercier chaleureusement, non seulement de nous avoir accordé cet entretien, mais aussi d’être une référence en tant qu’intellectuel et ami.

C’est moi qui vous remercie de votre affection, qui me lie aux collègues et amis si importants que vous êtes pour moi, Phellipe et Rogério.

Chronologie biographique

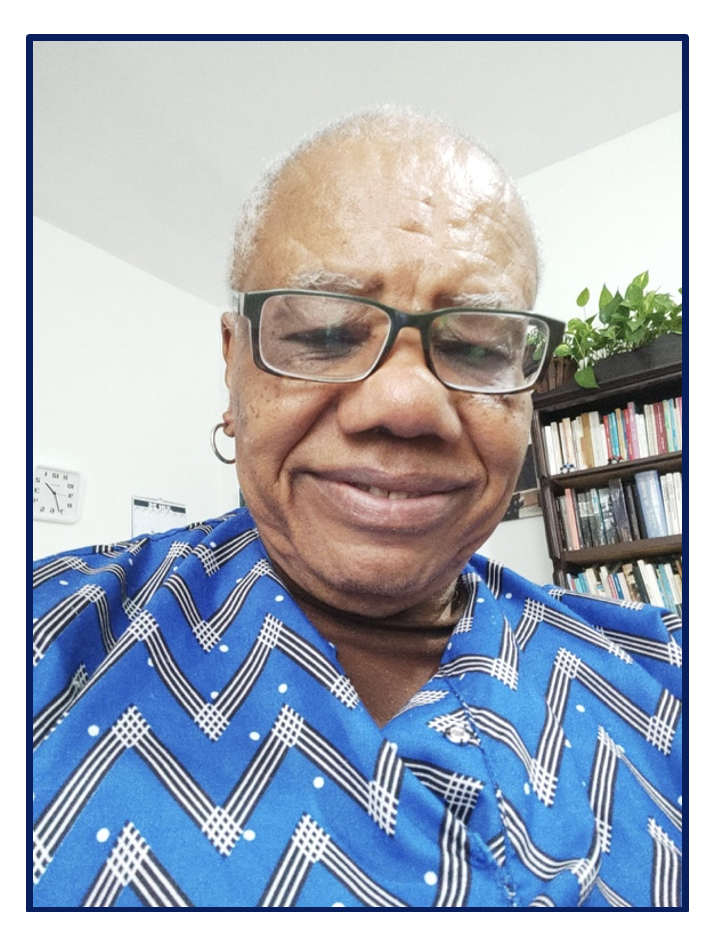

Pedro de Souza, enseignant et chercheur en analyse du discours, est connu pour ses analyses centrées sur la subjectivité dans divers contextes et matérialités langagières, ancrées dans les pratiques culturelles et politiques. Sa vie et sa carrière en cours se caractérisent par un engagement permanent dans des travaux non seulement académiques, mais aussi militants, critiquant les différences qui se transforment systématiquement en inégalités.

Premières années : Né le 28 juin 1951 à São Paulo, il y a vécu les dix premières années de son enfance et a commencé son apprentissage de la lecture et de l’écriture dans une école publique. Fils de Joaquim de Souza, métallurgiste, et de Nirva de Souza, cuisinière professionnelle, il a déménagé à Santo André à l’âge de 10 ans avec ses parents et son frère cadet d’un an.

1963-1973 : Dans cette ville de la région ABC de São Paulo, il a terminé ses études primaires et secondaires et a commencé l’université jusqu’à ses 22 ans. C’est là aussi qu’il s’est engagé socialement au sein d’une communauté de jeunes catholiques organisée par les franciscains de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels, ce qui l’a conduit à une expérience existentielle et politique marquée par la Théologie de la libération.

1973 : Il a passé le concours d’entrée en lettres à la Fondation Universitaire de Santo André (FSA), l’une des plus anciennes institutions d’enseignement supérieur de la région, fondée en 1962. La même année, après avoir travaillé dans un magasin d’électroménager (Lojas Arapuã) puis comme employé de bureau à la Banque Mercantile de São Paulo, il a obtenu un troisième emploi comme reporter dans un hebdomadaire de Santo André, O Repórter, grâce à ses talents d’écriture et d’enquête.

1974 : Il a démissionné du journal, suspendu son inscription en lettres et rejoint la vie religieuse chez les Frères Mineurs Conventuels, s’installant au séminaire de Curitiba (Campo Comprido). Il a passé un nouveau concours pour étudier la philosophie à l’Université Catholique du Paraná.

1975 : Il a accompli son noviciat à Caçapava (São Paulo), devenant frère franciscain sous le statut de vœux temporaires pour trois ans.

1976 : En tant que religieux franciscain, il a été transféré à Rio de Janeiro, vivant en communauté avec des frères liés à la Province des États-Unis, en partenariat avec la province de Padoue (Italie), à laquelle son ordre appartenait. Il a résidé au couvent et à la paroisse São Francisco, dans le quartier de Rio Comprido. À Rio, il a repris ses études universitaires, suivant des cours de lettres à l’Université Santa Úrsula et de philosophie au Monastère São Bento. C’est là qu’il s’est passionné pour la linguistique et a découvert le philosophe qui deviendra sa principale référence : Michel Foucault.

1977 : Transféré du couvent de Rio de Janeiro à celui de l’Église du Bonfim à Santo André, il a, sur demande de ses supérieurs (ayant choisi de ne pas devenir prêtre mais de rester frère), intégré le cursus de Communication Sociale à l’Institut Méthodiste d’Enseignement Supérieur, où il a obtenu son diplôme de journalisme.

1978-1979 : Pendant ses études en journalisme, il a été l’un des éditeurs de la revue O Mensageiro de Santo Antônio (basée à Padoue) et a collaboré activement comme reporter pour O São Paulo, journal dirigé par Dom Paulo Evaristo Arns, archevêque de São Paulo. Cette période a été marquée par son engagement dans les luttes sociales contre la dictature, couvrant les rencontres des communautés ecclésiales de base et des mouvements liés aux occupations illégales en périphérie de São Paulo. Il a beaucoup appris en participant aux réunions de rédaction d’O São Paulo, où il a côtoyé des intellectuels luttant contre le régime militaire instauré en 1964.

1980 : Il a quitté la vie religieuse mais a continué à travailler comme journaliste freelance pour O São Paulo. Recruté par Dom Cláudio Hummes, archevêque de la région ABC, comme attaché de presse, il a cofondé le journal communautaire A Folha da Diocese, couvrant les luttes sociales des travailleurs de la région sous l’angle de la Théologie de la libération. Il a réalisé des reportages importants sur les assemblées historiques des grèves des métallurgistes dirigées par Luiz Inácio Lula da Silva. Son mémoire de master a porté sur le langage et l’idéologie dans les discours de Lula, sous la direction de Mara Sofia Zanoto Paschoal, spécialiste en linguistique textuelle.

1981-1994 : Après avoir tenté sans succès de percer dans la grande presse (allant jusqu’à travailler comme attaché de presse pour des partis de droite par nécessité financière), il a repris ses études académiques en linguistique, obtenant un master en Langue Portugaise (PUC-SP) et un doctorat en Linguistique (UNICAMP). Il a partagé son temps entre recherche et militantisme, étant membre actif du Groupe Somos (affirmation homosexuelle) et du Groupe pela VIDDA/SP (lutte contre le sida). Sa thèse (1993), dirigée par Eni Orlandi (pionnière de l’analyse du discours au Brésil), a analysé les processus de subjectivation homosexuelle à travers les lettres envoyées au Groupe Somos.

1994 : Après avoir enseigné à la PUC-SP, il a réussi le concours pour un poste de professeur en linguistique à l’Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC). Avant de s’installer à Florianópolis, il a effectué un premier stage de recherche à l’Université Paris VII (oct. 1994 – mars 1995).

1995-2022 : À Florianópolis, il a mené la phase la plus intense de son travail à l’UFSC, enseignant et encadrant des recherches sur la construction du sujet à travers le langage. Ses travaux ont inclus des projets sur la négritude invisible à Santa Catarina et les inégalités urbaines à Florianópolis. Grâce à des séjours postdoctoraux intermittents à Paris, il a approfondi l’étude de Michel Foucault, dont il a diffusé l’œuvre au Brésil. Ses recherches ont couvert divers domaines culturels : chanson populaire, cinéma, théâtre, littérature, etc.

Depuis 2022 : Bien que retraité, il reste actif, collaborant avec l’UFSC, l’UERJ, la FAPERJ et le CNPq. Installé à Rio de Janeiro, il travaille sur la muséologie sociale, mettant en lumière les mémoires marginalisées de la culture populaire. Il s’est également formé comme psychanalyste, approfondissant son écoute des sujets à travers la masse des discours. Ainsi se poursuit la vie de cet homme qui avance tant qu’il lui reste du souffle.

Références de l’entretien

Foucault, M. (2006). A vida dos homens infames. In Ditos e escritos IV: Estratégias, poder-saber (2a ed., p. 203-222). Forense.

Souza, P. (1993). A boa nova da memória anunciada: o discurso fundador da afirmação do negro no Brasil. In E. Orlandi (Org.), Discurso fundador: A formação do país e a construção da identidade nacional (59-68). Campinas: Editora da Unicamp.

Quelques références importantes de Pedro de Souza

Souza, P. (1997). Confidências da carne: O público e o privado na enunciação da sexualidade. Campinas: Editora da Unicamp.

Souza, P. (2000). Rasgos de negritude no sistema de beleza branco. Rua (UNICAMP), 1(6), p. 62-75.

Souza, P. (2000). Os suprasegmentos como índices da subjetivação na enunciação oral. Revista da ANPOLL, 1(8), https://doi.org/10.18309/anp.v1i9.371

Souza, P. (2009). Michel Foucault: O trajeto da voz na ordem do discurso. São Paulo: Editora RG.

Souza, P. (2011). Gritos e sussurros: Rasgos vocais em discurso. In E. A. Rodrigues, G. L. dos Santos & L. K. A. Castello Branco (Orgs.), Análise de Discurso no Brasil: Pensando o impensado sempre – Uma homenagem a Eni Orlandi (87-106). São Paulo: Editora RG.

Souza, P. (2014). Corpo e voz em descontinuidade: Homoerotismo esquivo no canto de Maria Gadú. In Mídia, exclusão e ensino: Dilemas e desafios na contemporaneidade(1ª ed., Vol. 1, pp. 39–50). Campinas: Pontes Editores.

Souza, P. (2021). La puissance du vulnérable chez Amy Winehouse: Des plans des mise en abyme d’une narration ciné-biographique. Tétrade – Revue du Centre de Recherche en Arts et Esthétique, 8, 58–68.

Souza, P. (2023). Uma doméstica fala sendo silêncio na sala de estar: O vulnerável do sujeito nas cordas vocais. In Vidas precárias, vidas inventadas (301–316). Campinas: Editora Pontes.

Souza, P. (2024). Observando o singular projeto educativo do Museu do Pontal, no Rio de Janeiro. Revista Museu, p. 1-4.

Souza, P. (2025). A arte do encontro entre diferentes numa discursividade fascista. Acta Semiótica et Lingvistica, 32, p. 7-20.