Volume 2 – numéro 1 – 2022 : Législation pénale et rapports sociaux en Afrique

L’africanisation de la législation pénale afférente à la tradipratique camerounaise : enjeux sanitaires

Éric GUIDASSA

Introduction

Si au lendemain de sa fondation, l’UA[1], entérinant la décision de l’OUA[2] fit de la décennie 2001-2010 celle de la Médecine traditionnelle africaine, au Cameroun, cet engagement de promotion de la tradipratique n’est pas honoré. Cela est d’autant vrai que le 4 avril 2007, l’État du Cameroun, à travers son Ministère de la santé, présentait au public et aux différentes parties prenantes, les textes devant régir les secteurs de santé. Il s’agissait, selon Fongang (2010, p. 48), d’un avant-projet de loi portant organisation de la tradipratique, d’un code de déontologie des praticien·ne·s et d’un plan stratégique national de développement et d’intégration de la médecine traditionnelle au Cameroun. Selon ces textes, pour exercer, le tradipraticien et la tradipraticienne devrait avoir un certificat délivré par le Ministère de la Santé publique. Pour ce faire, il devrait tout d’abord être reconnu par les autorités administratives (gouverneur, délégué régional de la santé publique). Ensuite, il ne devrait pas être spécialisé dans plus de cinq maladies. Enfin, il devrait améliorer la qualité de ses produits, précisément leur présentation, posologie et conservation (Fongang, 2010, p. 148).

Si de telles initiatives peuvent d’emblée faire penser à la valorisation de la tradipratique, elles ne sont cependant pas incarnées et africanisées. Car, elles ne prennent pas en considération la conception africaine et camerounaise de l’humain, de la santé et de la maladie. Il est en réalité question ici de faire disparaître du champ médical camerounais, toute médecine « ésotérique » et holistique. Sinon, pourquoi contraindre la tradipratique à « améliorer » sa posologie pour exister, alors que l’essentiel de ses méthodes et produits n’est pas dosable? Pourquoi obliger les praticien·ne·s à se spécialiser dans le soin d’au trop cinq maladies quand on les connaît holistes par essence? N’est-ce pas les obliger à s’acculturer en supprimant leurs attributs cardinaux que sont l’« impondérable » et la globalité? Cette volonté dissimulée d’acculturation et d’interdiction de la tradipratique n’est pas nouvelle. Elle remonte à l’époque coloniale. Car, si aujourd’hui elle est voilée sous le prétexte de « régulation » et portée par des concepts comme la posologie et la « rationalisation », autrefois elle avait pour soubassements conceptuels « la magie », le « charlatanisme », la « sorcellerie ». Les colons se sont servis de ces concepts vagues et confus pour subtilement interdire la tradipratique. À propos, soulignons que le décret no 47-2209 signé le 19 novembre 1947 de Paul Ramadier (Président de la République française) et applicable au Cameroun, stipulait que « Sera puni […] quiconque aura participé à […] des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptible de troubler l’ordre public et de porter atteinte aux personnes ou à la propriété (Mbonji, 2009, p. 60).

Or, s’appuyer sur ces trois concepts pour punir, revient inéluctablement à condamner la tradipratique. La raison est que leurs contenus présentent des affinités avec les caractéristiques de la tradipratique. Selon le Dictionnaire Hachette (2011, p. 1516), la sorcellerie renvoie aux pratiques occultes d’un sorcier. La magie pour sa part (2011, p. 972), s’appréhende comme la science occulte qui permet d’obtenir des effets merveilleux à l’aide des moyens surnaturels. Quant au charlatanisme (ibid., p. 290), il désigne le comportement du charlatan, c’est-à-dire du guérisseur qui se vante de guérir toutes sortes de maladies. Étant donné que la tradipratique se particularise par la globalité et parvient à redonner la santé à plusieurs malades grâce à des pratiques dites ésotériques telles que la divination ou la téléguérison, elle fut combattue par le colon. Abondant dans ce sens, Mbonji (2009, p. 60) témoignait que le flou entourant les mots sorcellerie, magie et charlatanisme conduit à leur confusion avec la médecine traditionnelle qui, dès lors, se trouvera exposée à l’application du décret susévoqué.

Les origines coloniales de cette interdiction ont été entérinées par le gouvernement camerounais au lendemain des indépendances, car en son article 251, le Code pénal camerounais punit la sorcellerie, la magie et la divination. Or, l’une des préoccupations de l’OMS pour l’Afrique depuis 1950 est d’encourager l’épanouissement d’arts médicaux qui considèrent les réalités socioculturelles des malades africains. Soutenant ce point de vue, Kamdoun (1994, p. 6) rappellera qu’il est écrit dans la constitution de l’OMS dont le Cameroun est membre, que « les gouvernements ont, à l’égard de la santé de leurs peuples, un devoir dont ils peuvent s’acquitter seulement en offrant un système sanitaire adéquat et en prenant des mesures socialement pertinentes ».

Dans la mesure où les Camerounais·es se conçoivent comme faits de corps, d’âme et de souffle, majoritairement mal lotis et vivant en milieu rural, seule la tradipratique est capable d’allier le pondérable et l’impondérable (plantes et divinations), de soigner l’humain dans son corps physique et au-delà, de guérir une kyrielle de. Le présent article met en évidence ce que peut gagner le Cameroun au plan sanitaire en trouvant aux lois pénales relatives à la tradipratique, des contenus qui tiennent compte de la conception camerounaise de l’humain, de la santé et de la maladie.

L’africanisation de la législation pénale afférente à la tradipratique et l’émergence au Cameroun d’une médecine holistique

L’africanisation de la législation pénale afférente à la médecine traditionnelle camerounaise, c’est-à-dire la dépénalisation de ses principaux attributs que sont la « non-mesure », l’« irrationalité » et la globalité[3] est capable de faire émerger au Cameroun, une médecine holistique. Dépénaliser ces particularités de la médecine traditionnelle camerounaise et trouver à la législation pénale en la matière des contenus qui les valorisent, favoriseraient l’apparition d’une thérapeutique totale. En d’autres mots et dans la mesure où le Camerounais ou la Camerounaise se conçoit comme composé, cela permettrait l’émergence d’un art médical capable de le soigner, quel que soit son emplacement géographique, dans ses corps physique, éthérique et astral.

La dépénalisation du côté « impondérable » de la tradipratique et l’émergence d’une thérapie « bio-socio-cosmo-métaphysique » au Cameroun

En dépénalisant le côté « impondérable » (non mesurable) de la tradipratique, c’est-à-dire en africanisant la notion de posologie par des lois appropriées, l’on pourrait faire émerger au Cameroun, une thérapie « bio-socio-cosmo-métaphysique ». Il est question d’une thérapeutique totale apte à concevoir l’humain en communion avec son cadre géographique, mais aussi en relation avec son environnement sociofamilial médiat et direct et à le soigner conséquemment, quelle que soit sa pathologie. Une thérapie inclusive qui prendrait en compte la personne tout entière et son environnement social parce que la santé pour elle renverrait à l’harmonie intérieure et psychosomatique de la personne, à l’équilibre de l’environnement où elle vit et à la stabilité de sa relation à sa communauté matérielle et immatérielle (Azetsop, 2010, p. 451).

À proprement parler, en africanisant la législation pénale afférente à la tradipratique, l’État du Cameroun contribuerait à jeter les bases d’une médecine qui, selon les attentes de l’OMS depuis 1950, tiendrait compte de la conception africaine et camerounaise de l’humain et donc de la santé et de la maladie. Selon cette conception et pour reprendre Priscille Djomhoué (2009, en ligne), l’humain est triadique, comprenant le corps, le souffle et l’ombre. Mais il faut noter que ces composantes humaines varient suivant les aires culturelles camerounaises. Les Mandara de Mora, par exemple, parlent du sang, de l’esprit et de l’âme. Chez les Mafa comme chez les Foulbé de l’Extrême-Nord Cameroun, on distingue le corps (va, mbandou), l’ombre (mejib, mbellou), le souffle (nscheffè, yonki). Il ne s’agit pas là des différentes composantes d’un tout qu’est l’humain, mais plutôt, selon Hebga (1991, p. 85), « des instances de la personne, niveau de l’être dont chacun est la personne entière à tel ou tel point de vue ».

Une telle explication du schéma du « composé humain » mettant en lumière l’inextricable relation corps-ombre-souffle ou si l’on veut, corps-âme-esprit/sang, est aussi valable pour le Camerounais ou la Camerounaise dans le domaine de la santé, de la maladie et de la guérison où l’on peut tuer, rendre malade ou rétablir le corps (physique) en s’attaquant au souffle, au sang, à l’ombre, à l’âme ou à l’esprit ou en les restaurant. Corps, souffle et ombre ne représentent donc pas les différentes parties de l’humain, mais l’humain lui-même tel qu’il existe et se manifeste à différents niveaux. La conséquence est que la guérison va s’adresser à la personne tout entière (dans sa dimension matérielle et immatérielle) y compris à la vie de sa communauté. Pour les tradipraticien·ne·s, guérir signifie éliminer toutes formes de troubles physiques et métaphysiques qui affectent la vie du malade et l’empêchent d’être lui-même (Ter Haar, 1996, p. 174).

Ce qui signifie que rien en l’être humain et dans son environnement visible et invisible n’est négligeable pour l’Africain lorsqu’il s’agit de la restauration sanitaire. C’est la raison pour laquelle, ces instances (corps, souffle, l’âme) que l’on dégage de la personne même de l’être humain, ne sont pas suffisantes pour le définir convenablement si l’on oublie de se référer aux autres variables qui, bien qu’extérieures à lui, permettent de le cerner dans son intégralité. Jean Heijks (par Djomhoué, 2009, en ligne), dans une étude sur la réincarnation en Afrique, insiste sur le fait que l’Africain ne se considère pas comme une unité indivisible. Convaincu d’être composé, il ne se perçoit pas comme en possession de lui-même. Dans cette composition, il existe des éléments provenant de l’extérieur, notamment des ancêtres, de Dieu, c’est-à-dire des êtres qui pour lui, sont des partenaires dans le processus qui conduit à la maladie ou à la guérison (Djonhoué, 2009, en ligne). Ce qui influence son agir.

De ce point de vue, l’africanisation de la législation pénale afférente à la tradipratique permettra de faire émerger au Cameroun une véritable médecine traditionnelle, celle qui ne se réduit pas aux seuls soins des pathologies physiques à base des plantes. Mais qui pourra assembler le mesurable et le « non mesurable » selon les désirs des Camerounais·es qui ont besoin des produits assortis d’une posologie « rationnelle » contre des perturbations physiologiques tels le paludisme ou la gastrite. Mais parfois aussi, souffrent des dysfonctionnements relevant de l’assaut contre l’âme par des agents invisibles qui peuvent être des sorciers, des esprits ancestraux ou des démons. Dans ce cas, ils s’attendent à des cures non dosables accompagnées d’une posologie « irrationnelle », c’est-à-dire échappant à la causalité biomédicale ou occidentale.

Avec l’adoption des lois qui épousent le contour de la conception africaine de l’humain et de la maladie, on assistera à la renaissance de l’« archéo-médecine traditionnelle » camerounaise (Mbondji, 2009), une médecine traditionnelle authentique, celle précoloniale. Cette médecine suivra une trajectoire médicale en forme d’entonnoir, qui partira d’abord de la conception globale de l’humain et de la guérison pour déboucher sur celle spécifique, individualiste. Elle commencera toujours par s’intéresser au milieu de vie et du travail du malade pour ne s’incliner sur son mal qu’ultérieurement. À ce titre, elle sera d’abord « thérapique », c’est-à-dire relationnelle, intégrative, globale avant d’être « thérapeutique », c’est-à-dire partielle, dissociative (Worms, 2006, p. 151). Avant d’isoler le mal, la partie du corps ou la fonction de l’organisme qui est atteinte, elle s’évertuera au préalable à soumettre le malade et toute sa société à une thérapie globale visant à les soustraire du joug des perturbations.

Inversement, obliger la tradipratique à améliorer sa posologie, c’est-à-dire la contraindre à s’efforcer de tout doser à la manière de la biomédecine, c’est interdire la réapparition au Cameroun d’une médecine traditionnelle incarnée, en congruence avec les attentes des humains et femmes qui se savent composé·e·s de plusieurs corps (physique, causal, astral et éthérique) généralement atteignables de façon « invisible » par des jeteurs de sorts. C’est aussi valoriser une médecine abusivement qualifiée de traditionnelle, mais qui dans le fond, reste une thérapie qui ne reflète plus les réalités camerounaises. C’est compendieusement acculturer la tradipratique camerounaise, la forcer à la disparition pour l’intérêt des firmes multinationales qui la veulent littéralement réduite en phytothérapie et ses praticiens en herboristes. C’est refuser d’admettre que tout ne se mesure pas scientifiquement et donc, contraindre les Camerounais à mourir des pathologies relevant de l’attaque de l’esprit, de l’âme ou du souffle.

Africaniser la législation pénale afférente à la tradipratique, dépénaliser et valoriser sa dimension dite irrationnelle, s’abstenir de lui imposer une posologie cartésienne, c’est donc socialiser la médecine en prenant en considération les attentes médicales et sanitaires des Camerounais et Camerounaises. C’est, en un mot, faire émerger au Cameroun une médecine complète, incarnée, capable de soigner les troubles relevant du métasocial, de la métaphysique, de l’atteinte des corps causal et astral tels les couches de nuit, l’empoisonnement onirique ou la malchance[4]. C’est surtout militer en faveur d’une thérapeutique capable de soigner adéquatement les maladies physiologiques et de restituer le malade dans son « état normal », initial, celui qui était sien avant la survenue de la maladie.

C’est se doter d’une médecine « bio-socio-cosmo-métaphysique » qui ne se limite pas, comme la biomédecine, à la suppression des douleurs, à l’ablation de l’organe ou de la partie atteint(e) de l’organisme. Mais qui cherche plutôt à ôter aux malades non pas le mal, mais le déséquilibre qui l’a généré. En même temps, elle rétablit les pathologies qui sont ignorées du patient et qui porteront inéluctablement atteinte à sa santé dans un délai proche ou lointain. Car, le véritable malade n’est simplement pas quelqu’un qui se déclare comme tel, mais un sujet conservant en lui autant de fixations conflictuelles que de nombreuses pathologies qu’elles vont générer (Bergeret, 1985, p. 15).

Aussi, en tradipratique, est-il difficile d’entendre parler d’amputation de membres, de greffes d’organes ou d’usage des implants cardiaques, comme c’est de plus en plus le cas en biomédecine depuis le 14 juin 1993. Ces méthodes ont été désignées comme des appareils de maintien de la vie (Derian, 2013, p. 131). Pour elle, soigner ce n’est pas « diminuer l’homme », le défaire d’une partie de lui ou lui ajouter des organes artificiels. Soigner c’est supprimer, par des techniques appropriées, l’élément nuisible qui s’est introduit dans l’organisme, c’est rétablir l’ordre altéré par l’agent provocateur des troubles, c’est enlever ce qui a été ajouté, ajouter ce qui a été enlevé à l’organisme et qui provoque chez lui, des dysfonctionnements.

C’est la raison pour laquelle, Canguilhem (1966), se référant à divers travaux du XIXe siècle, notamment à ceux d’Auguste Comte (1842), présentait la maladie comme un excès ou un défaut par rapport à l’état « normal ». En outre, si Claude Bernard (1865) la prenait pour l’expression troublée d’une fonction « normale », Bergeret (1985, p.19) la trouvait plus d’un siècle plus tard, comme constituée par une privation et un remaniement liés à une dissolution et/ou à une régression. Soigner, ce n’est donc pas encombrer un malade des lunettes, lui arracher la mobilité des membres, c’est plutôt, comme le disait Rosny, « rétablir l’harmonie, réinstaller le client à la place qu’il tenait avant sa maladie, dans l’ordre cosmique et humain qui doit être le sien » (1992, p. 31).

Enfin, africaniser les lois sur la tradipratique au Cameroun, c’est se donner la chance de bénéficier de la télémédication ou des soins à distance. L’une des raisons pour lesquelles plusieurs Camerounais et Camerounaises s’intéressent aujourd’hui à la médecine traditionnelle authentique est l’ubiquité et la variété de ses traitements. Le nombre de villes de plus de 100 000 habitants étant passé de 6 à 9 entre 1987 et 2005 au Cameroun (Batibonak, 2012, p. 68), il s’est installé entre les travailleurs et travailleuses, une concurrence et un manque de confiance sans pareille. Pour parer à toutes éventualités, ils vont chacun recourir à la tradipratique dont les meilleurs praticiens habitent les milieux ruraux; non pas seulement parce qu’ils sont compétents, mais aussi parce qu’ils peuvent agir à distance. Ce qui leur permet alors de recevoir une protection médicale et « paramédicale » sans déplacements récurrents, d’où la nécessité de dépénaliser la dimension non mesurable de la tradipratique.

La dépénalisation de soins de plus de cinq maladies ou l’établissement d’une médecine plurielle et la lutte contre la centralité biomédicale au Cameroun

Dans les textes régissant le secteur de la médecine traditionnelle présentés par le Ministère de la Santé camerounaise au public et les parties prenantes le 4 avril 2007, il est mentionné que pour exercer, le tradipraticien doit être spécialisé dans le soin d’au plus cinq maladies. Une telle restriction est une entrave à l’émancipation de la médecine traditionnelle authentique au Cameroun. Cette dernière étant plurielle par essence, parce que capable de guérir divers types de maladies (astrales, physiques, éthériques) à partir des techniques médicales variées, la restreindre aux soins de seulement cinq pathologies physiques, c’est empêcher aux Camerounais·es de bénéficier de la totalité de ses pouvoirs de soins, c’est l’acculturer. C’est prendre le risque de la laisser trépasser sous l’effet des maladies qu’elle sait pourtant guérir, surtout les habitants des milieux ruraux où elle est parfois la seule offre de santé disponible.

Mieux, ne pas reconnaître les tradipraticiens spécialisés dans le soin de plus cinq maladies, c’est faire disparaître progressivement du champ médical camerounais, la tradipratique. La raison est qu’il n’existe pas de tradipraticien honnête dont le répertoire médical se limiterait à la maîtrise de soins de seulement cinq maladies. Les tradipraticiens sont par essence prolixes pour ce qui est des pathologies qu’ils peuvent éradiquer. Ce qui est une aubaine pour les Camerounais·es qui, à 85 %, recourent à leurs services. Certes, cette restriction peut faire penser à leur spécialisation, mais dans un environnement camerounais où les soins biomédicaux sont exorbitants et seulement accessibles aux citadins, il serait judicieux d’encourager les « médecins traditionnels généralistes » que l’on trouve d’ailleurs dans tous les villages au détriment des « médecins traditionnels spécialisés ». Ou alors, de faire la promotion des tradipraticien·ne·s sans s’intéresser à la taille du répertoire des maladies qu’ils savent soigner. Que ceux et celles qui désirent se spécialiser dans le soin d’au trop cinq maladies y soient encouragé·e·s et que ceux et celles qui peuvent effectivement aller au-delà ne soient pas réprimandés, car la spécialisation n’exclut par la généralisation. La preuve, dans les hôpitaux publics régulièrement vantés par les dirigeants camerounais, cohabitent médecins généralistes et médecins spécialisés. De même qu’on a besoin des médecins quelle que soit leur catégorie, de même on devrait encourager les tradipraticiens généralistes ou spécialisés.

D’où la nécessité de dépénaliser la spécialisation dans le soin de plus de cinq pathologies et de reconnaître tous les guérisseurs qui s’y activent. Cette dépénalisation favoriserait comme susmentionné, l’établissement au Cameroun d’une médecine traditionnelle plurielle capable de soigner plusieurs maladies à partir de différentes méthodes « scientifiquement » reconnues ou pas. Un tradipraticien dont le pouvoir se limite aux soins de seulement cinq maladies n’en est pas un. Il est plutôt un opportuniste investi dans ce secteur pour des raisons d’accumulation ou de lutte contre le chômage. La majorité des Camerounais et Camerounaises ayant grandi au Cameroun et entretenant une liaison relativement étroite avec leurs villages d’attache savent soigner, à base des plantes, au moins cinq maladies. Ce qui ne fait pour autant pas d’eux des guérisseurs traditionnels. Logiquement donc, définir les guérisseurs et guérisseuses camerounais·es à partir de soins de cinq maladies, c’est ériger tous les Camerounais·es en guérisseurs et guérisseuses traditionnel·le·s. Autrement dit, c’est déclarer l’inutilité de ces derniers. Un tradipraticien camerounais authentique doit être multiple. En d’autres mots, il doit être spécialisé non seulement dans le soin de plus de cinq maladies, mais surtout dans celui des perturbations touchant aussi bien au corps visible que non-physique des patients. Dans ce cas, ses opérations thérapeutiques doivent s’effectuer au moyen de la divination, des rites, des interprétations oniriques et non pas exclusivement des plantes.

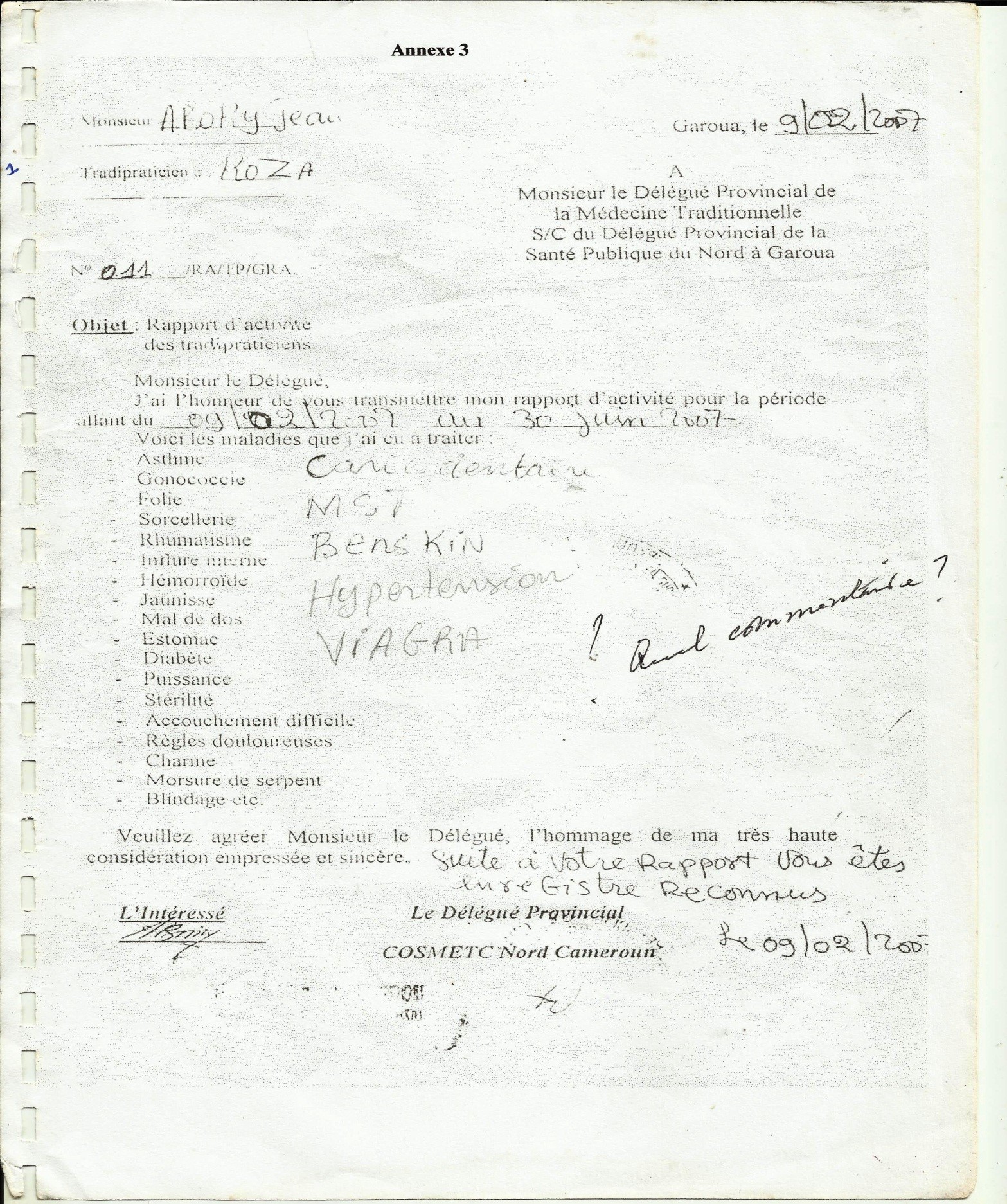

Ce qui conjecture que les interventions d’un·e tradipraticien·ne camerounais·e « authentique » ne peuvent s’adosser littéralement sur l’usage des plantes ou des méthodes « scientifiquement » explicables. Car, elles s’arc-boutent aussi sur des techniques et produits sur lesquels on ne peut appliquer la mesure (posologie). Cela transparaît clairement dans le rapport[5] qu’adressa en 2007 le guérisseur Aboky Jean au délégué provincial de la santé publique pour la région du Nord (Bénoué). Dans ce rapport, le guérisseur en question fait un énoncé de l’ensemble des maladies qu’il guérit au courant de l’année. Malgré l’interdiction officielle de la spécialisation dans le soin de plus de cinq maladies, il s’agit de : asthme, gonococcie, folie, sorcellerie, rhumatisme, hémorroïde, jaunisse, mal de dos, estomac, diabète, stérilité, accouchement difficile, règles douloureuses, charme, morsure de serpent, blindage. Soit un ensemble de près de 20 maladies de nature physique et métaphysique soignées non pas simplement au moyen des plantes, mais aussi à travers des techniques médicales « impondérables ». La présence des préoccupations sanitaires telles que la sorcellerie et le blindage sur sa liste en est une preuve imparable. D’où une fois de plus, l’intérêt de dépénaliser cette spécialisation restrictive pour le bien-être de ceux qui souffrent et l’établissement au Cameroun d’une thérapeutique plurielle réellement traditionnelle.

La santé est la principale préoccupation des Africain·e·s. C’est du moins ce que révèle une enquête sur les besoins de ce peuple : famille (48 %, emploi (33 %), santé (75 %) (Ela, 2009, p. 95). De ce fait, adopter des lois qui encouragent les guérisseurs à soigner plusieurs maladies, c’est combattre la centralité biomédicale que vivent encore plusieurs Camerounais·e·s. À titre d’illustration, soulignons qu’en 2010, l’UNESCO (2010, p. 8) parlait d’un médecin pour 100 tradipraticiens. La dépénalisation sus-évoquée permettrait donc d’offrir des soins aux malades qui n’auront plus toujours besoin de parcourir des kilomètres à la quête d’un hôpital pour guérir un mal que sauront éventuellement combattre les tradipraticiens, vu qu’ils écument aussi bien les villes que les milieux ruraux.

Ainsi, la dépénalisation permettra au Cameroun de lutter contre la rareté des médecins. En autorisant aux tradipraticien·ne·s d’embrasser thérapeutiquement le plus grand nombre possible de dysfonctionnements sanitaires, l’on assistera à la démocratisation des soins. Cela est d’autant pertinent que plusieurs localités camerounaises ne disposent pas toujours de médecins formés par l’État, ceux-ci préfèrent majoritairement exercer dans les régions du Centre et du Littoral, précisément dans les villes de Yaoundé et de Douala. La preuve en est que, sur les 38207 personnels de santé issus du recensement de 2011 effectué par le Ministère de la Santé publique, 16235 (42.49 %) travaillaient dans les seules régions du Centre et du Littoral contre 21888 (57.28 %) dans le reste du Cameroun (MINSANTE, 2011, p. 27). Toujours selon les résultats de ce recensement (MINSANTE, 2011, p. 51), l’on dénombrait en 2011 au Cameroun, 18954 infirmiers (7788 exerçaient dans les seules régions du Centre et du Littoral contre 9359 dans le reste du Cameroun); 162 pharmaciens (dont 78 au Centre et dans le Littoral et 63 dans les autres Régions du pays); 1420 médecins généralistes (807 employés dans les deux régions du Centre et du Littoral contre 541 dans le reste du Cameroun); 422 médecins spécialistes (dont 319 dans le Centre et le Littoral contre 96 ailleurs au Cameroun).

Si pareille concentration des personnels de santé dans les deux régions susmentionnées est surprenante, elle n’est pas nouvelle. Selon Ela (2009, p. 101), au lendemain des indépendances, notamment en 1973, sur 290 médecins travaillant au Cameroun, près de la moitié était concentrée à Yaoundé et à Douala. En 1990, le Cameroun disposait de 1034 médecins (Kandoum, 1994, p. 31). En 1956, c’est-à-dire pendant la période coloniale, il y’en avait 133 (Lapeyssonnie, 1988, p. 123). Ce qui implique qu’en 34 années d’existence, l’État camerounais a formé en moyenne 26.5 médecins par an. Ce qui rend compte de la rareté des médecins, car aujourd’hui encore, il est difficile de rencontrer plus de trois « médecins publics » dans les chefs-lieux de département au Cameroun. À en croire l’enquête démographique de 2011, pour un médecin, on dénombrait 9164 habitants en 1998, 10038 en 2000 et 13486 en 2007 (Kelojoue, 2012, p. 3). D’où la nécessité de mettre un terme à la pénalisation de la spécialisation des guérisseurs dans le soin de plus de cinq maladies, puisque les médecins se font rares dans les milieux ruraux où abondent en revanche les tradipraticien·ne·s. La nécessité d’encourager ces derniers à la prise en charge de la totalité des disharmonies sanitaires dont souffrent les villageois devient de plus en plus impérieuse.

En outre, l’adaptation des lois pénales afférentes à la tradipratique aux réalités camerounaises permettra de lutter contre la cherté des produits biomédicaux dont les prix ont flambé dans les pharmacies depuis la dernière dévaluation du franc CFA de 1994 (Filakota, 2010, p. 87). Corroborant ce point de vue, Rougemont (1992, p. 16) affirme que des services de santé, souvent dans le plus grand dénuement structurel et fonctionnel, sont incapables, surtout à la périphérie, de faire face aux situations les plus banales. Et pourtant, la mise en œuvre de l’initiative de Bamako avec la création dès 1985 de l’office pharmaceutique, avait pour but, entre autres, de mettre à la disposition des propharmacies, destinées principalement aux populations rurales, des médicaments à prix accessibles (Rougemont, 1992, p. 16). Cependant sur le terrain, on réalise qu’il n’en est rien. Le plus difficile dans les centres de santé camerounais est parfois l’achat des médicaments prescrits que la rencontre d’un médecin. Car, lorsque le médecin a prescrit une ordonnance constituée de cinq types de médicaments par exemple, il faut quelquefois faire le tour de toute la ville pour trouver trois d’entre eux; l’hôpital qui les a recommandés, au même titre que la majorité des pharmacies, n’en dispose pas. Les deux autres sont parfois commandés ailleurs, obligeant ainsi le malade à un traitement incomplet. Cette rareté devient encore plus prononcée lorsqu’on se retrouve en zone rurale, d’où la pertinence de la dépénalisation pour une meilleure résorption des difficultés consubstantielles à la cherté et à la rareté des produits biomédicaux.

L’africanisation de la législation pénale afférente à la tradipratique ou l’humanisation et l’incarnation de la médecine au Cameroun

Africaniser la législation pénale relative à la tradipratique reviendrait à humaniser la médecine au Cameroun et à l’incarner. Autrement dit, c’est encourager l’émergence d’une médecine pour le Camerounais ou la Camerounaise, d’un art médical qui tient compte de ses attentes médicales. Il s’agit de montrer qu’une médecine fondamentalement fondée sur la mesure serait une médecine vétérinaire, non pas pour des êtres composés qu’ils sont, mais pour ceux constitués essentiellement de corps physiques. Par ailleurs, et dans la mesure où certains d’entre eux croient irrémédiablement à l’efficacité de la biomédecine, développer une médecine traditionnelle authentique permettrait de diversifier les itinéraires thérapeutiques au Cameroun.

Une médecine scientifique est une médecine vétérinaire : éviter les dérives de la technoscience par l’africanisation des lois afférentes à la tradipratique

Dépénaliser le côté non mesurable de la tradipratique par des lois qui tiennent compte de sa posologie, de la rationalité médicale africaine, c’est éviter aux Camerounais et Camerounaises les dérives de la technoscience. C’est les aider à comprendre qu’une médecine scientifique est une médecine vétérinaire et pas celle du Camerounais et de la Camerounaise authentiques. C’est les soutenir à assumer publiquement leur recours aux tradipraticiens. Car, de nos jours, pour plusieurs Camerounais·es dit·e·s érudit·e·s, « civilisé·e·s », influencé·e·s par les théories évolutionnistes du XVIIIe siècle et surtout par les prescriptions islamo-chrétiennes dès le XVIe siècle, recourir aux tradipraticiens, c’est être imprudent et insouciant. C’est non seulement s’exposer aux risques de toutes natures, mais aussi côtoyer le diable, l’irrationnel, un savoir périmé par les avancées et la sophistication biomédicales. S’ils ou elles doivent y recourir, c’est secrètement et surtout, lorsque la médecine « cartésienne » a déclaré l’incurabilité clinique de leur mal. La raison, à leur goût, la tradipratique est un art médical quasi dangereux en ce qu’elle est irrationnelle, impondérable.

C’est ce qui a certainement motivé, en 2007, le Ministère de la Santé camerounaise, à exiger aux médecins traditionnels d’améliorer leur posologie et la présentation de leurs produits pour être reconnus. Il s’agit de les amener à se rationaliser à l’Occidental, c’est-à-dire en se servant de la mesure, des bouteilles sur lesquelles doivent être mentionnés les noms de leurs produits, les pathologies qu’ils éradiquent ainsi que leurs dates de péremption. Cette obsession pour la mesure va finalement gagner l’intérêt des tradipraticien·ne·s à telle enseigne que, pour se sentir comme tels et prouver l’efficacité de leurs remèdes, ils ou elles les brandiront à leurs lieux de travail et dans les bus de transport en commun sous des emballages, des étiquettes rappelant les produits biomédicaux. Bien plus et sous la même influence, ils ou elles s’emploieront énergiquement à mettre sur pied des pharmacies dites traditionnelles où ils réfèreront les malades grâce à leurs coordonnées téléphoniques méticuleusement mentionnées sur lesdits emballages. Il s’agit en un mot, de l’imitation de la présentation, de la posologie, de la conservation et des méthodes de commercialisation propres à la biomédecine. D’ailleurs, lors des journées africaines de la médecine traditionnelle qui sont célébrées tous les 31 août, seuls les médecins investis dans cette entreprise d’acculturation, d’occidentalisation, de « scientificisation » de la tradipratique sont aux premières loges comme le montre l’image ci-dessous.

Sur cette photo prise le 31 août 2018 lors de la célébration officielle à Yaoundé de la seizième journée africaine de la médecine traditionnelle, l’ancien ministre de la Santé publique André Mama Fouda est occupé à la lecture du contenu de l’emballage d’un produit traditionnel qui fait penser à celui d’un remède « cartésien ». En face de lui, d’autres décoctions et macérations présentées dans des bouteilles, certainement pour des besoins d’« amélioration » de la posologie alors qu’on sait très bien qu’en médecine traditionnelle authentique, le contenant dans lequel le remède est servi a, en fonction des maladies, une valeur médicale non négligeable. Un produit servi dans une calebasse blanche jamais utilisée n’a pas la même efficacité et la même fonction que le même produit consommé par le malade dans les creux de ses mains ou servi dans un morceau de canari fait à base d’argile. Qui plus est, il est difficile en tradipratique authentique de concevoir pour chaque produit, une posologie qui s’appliquerait identiquement à tous les malades souffrant de la même affection.

Les produits traditionnels sont parfois prescrits en fonction des jours de naissance des malades et non pas simplement estimés d’après leur âge, état et constitution. Pour le même remède, deux malades d’âge et d’état identiques peuvent recevoir de prescriptions différentes. L’un peut être conseillé de le consommer les lundis et un autre les vendredis. À l’un, il peut être recommandé de le faire seulement après le bain vespéral et à l’autre, après le vol d’un oiseau et très tôt le matin. D’ailleurs, il est connu en tradipratique qu’un produit qui quitte le laboratoire ou la demeure du guérisseur pour être exposé dans des lieux publics ou des « pharmacies traditionnelles », n’est presque plus efficace. Car, il est possible que pendant son déplacement ou son exposition, il ait été soumis aux facteurs qui l’annihilent telle la proximité de la femme en menstruation ou d’une personne qui, après fornication, n’a pas pris un bain. Des conditions de « purification » que l’on ne considère pas en biomédecine et qui n’apparaissent pas sur les emballages des produits traditionnels, mais qui sont non négligeables en tradipratique.

L’objectif de l’exigence de « l’amélioration de la posologie » est donc sans doute de débarrasser la tradipratique de ces produits et pratiques médicaux qui ne se mesurent pas « scientifiquement », même s’ils sont efficaces et bénéfiques pour les populations. Il s’agit notamment pour le bien de la biomédecine qui pourra utiliser les résultats de sa recherche, de la débarrasser entre autres des rites de dépossession et de guérison, des pratiques divinatoires, des thérapies par la prière, des chants et danses thérapeutiques tels le sew chez les Dii de l’Adamaoua, le facalaw chez les Mafa de l’Extrême-Nord ou encore le manga chez les ressortissants du Département de l’Océan. Ce sont toutes des pratiques étiologiques et thérapeutiques efficaces, sollicitées par les Camerounais et Camerounaises, mais rejetées par les lois parce que non dosables et mesurables scientifiquement.

Or, vanter une médecine scientifique[6], condamner le côté « non mesurable » de la tradipratique, lui ôter toute médicalité et la basculer entièrement dans le profond abyme du non-savoir, c’est à notre sens, s’employer à ériger au Cameroun, à la place de la médecine humaine, une médecine vétérinaire. Car, le Camerounais ou la Camerounaise n’est pas constitué·e seulement de corps, mais aussi d’âme et d’esprit, comme le démontre les propos de Weber en 2011, il n’est pas körper[7], mais leib[8]. Dans ce cas, une médecine qui ne s’occupe que des pathologies du corps (visible) de l’humain sans se soucier de celles qui tourmentent l’ombre, le souffle ou l’esprit est une médecine pour animal et non pour l’humain, être somatopsychique. La scientificité totale de la médecine est impossible parce que les principes actifs qui permettent de venir à bout de certaines morbidités, notamment celles relevant de jets de sorts, de possessions démoniaques ou d’attaques du corps éthérique, ne peuvent s’expérimenter en laboratoire.

Il en est de même des agents qui provoquent ces maladies et ne sont visibles au microscope ou au scanner. Ce que peut voir une médecine scientifique issue des travaux de Pasteur, ce sont tout simplement les manifestations des perturbations provenant d’un dysfonctionnement au niveau du corps astral ou éthérique et qu’elle s’efforcera symptomatiquement et en vain à supprimer. De telles maladies qui se manifestent au travers du corps physique sont dites incurables, donnant ainsi l’impression aux souffrants d’avoir affaire à une fatalité. C’est pourquoi il arrive parfois à la « médecine scientifique » de déclarer à ses patients qui souffrent atrocement qu’ils n’ont rien, au lieu de chercher la cause de leurs troubles ailleurs que dans leur seul corps physique.

Ce que cette médecine dite scientifique feint d’ignorer, c’est que le corps physique n’est pas le siège de toutes les maladies; il est tout simplement leur principal moyen d’expression. Des œdèmes ou des blessures au niveau des pieds par exemple, peuvent être en réalité l’expression des troubles dont est victime l’ombre d’un malade. Il est donc clair qu’une médecine qui veut tout expliquer « scientifiquement », qui voudrait tout soigner à partir des médicaments testés sur les animaux et confirmés en laboratoire, ne sera pas capable de guérir de tels maux. Si elle voulait le faire et être une médecine pour le Camerounais ou la Camerounaise, elle doit revoir sa conception de l’humain et l’admettre comme constitué à la fois du corps, de l’âme, de l’ombre et du « sang ». Et ensuite, élaborer des pratiques médicales conséquentes.

Que faut-il conclure? Comme l’affirmait Dominique Folscheid (2010, p. 411), une médecine totalement scientifique est une médecine impossible par définition et par nature. Le progrès de la science et de la technique quel qu’il soit, n’y pourra rien. Si la médecine est bien une médecine de l’humain, du Camerounais ou de la Camerounaise, elle ne peut pas être dans son ensemble, scientifique, parce que le corps humain n’est une machine que par abstraction, en lui ôtant l’âme (Folscheid, 2010). Il ne peut donc y avoir de médecine vraiment scientifique, si ce n’est un corps sans âme. Ce qui, pour Descartes, est le cas des animaux. La médecine scientifique serait en réalité une médecine vétérinaire, d’où cette alternative de Folscheid : ou bien la médecine est totalement scientifique et elle n’est pas humaine, ou bien elle est humaine et elle ne peut pas être scientifique à 100 pour 100 (Folscheid, ibid.).

Et cela, la biomédecine le sait mieux que tout autre art médical. Elle sait également qu’il est difficile de prouver ne serait-ce que 40 % de ses pratiques et produits de soins en laboratoire. Aussi, resta-t-elle blasée et sans défense face aux déclarations de Lisa Simpson, directrice adjointe de l’Agence fédérale américaine chargée de promouvoir la qualité des soins en médecine. En 1999, elle affirma que seulement 10 à 20 % des activités et décisions biomédicales sont fondées sur des preuves scientifiques. D’ailleurs, il ne s’agit pas là d’une grande nouveauté puisque ces déclarations correspondent exactement à l’estimation effectuée en 1978 par le Congressionnal Office of Technology qui conclut que seulement 10 à 20 % des techniques de médecine conventionnelle ont été prouvées scientifiquement (Derey, 2003, p. 34).

Africaniser la législation pénale afférente à la tradipratique, trouver des lois qui dépénalisent le côté « ésotérique » de la tradipratique et qui reconnaissent les guérisseurs qui y ont recours, permettrait donc de défaire plusieurs Camerounais et Camerounaises du poids de la honte et de la culpabilité sous lequel ils ploient chaque fois qu’ils se sont adressés ou comptent s’adresser aux tradipraticiens authentiques. En assumant publiquement ce côté médical typiquement africain par des lois correspondant à la conception camerounaise de l’humain, de la santé et de la maladie, le Ministère de la Santé les épargnerait du sentiment de s’adresser au diable, de faire montre d’imprudence chaque fois qu’ils se sont soumis à un rite thérapeutique. Autrement dit, il leur éviterait la dérive technoscientifique, c’est-à-dire l’obsession à croire que, ne peut être efficace qu’une médecine qui allie la science et la technique telle la biomédecine; alors que cette dernière est en réalité une médecine vétérinaire, essentiellement somatique.

Et cela est connu de tout le monde y compris de Descartes, celui qui, au XVIIe siècle, systématisa la séparation du corps et de l’âme et fit du corps physique l’objet de la science et de la médecine, laissant ainsi de côté les autres constituants immatériels et non mesurables de l’être humain. À propos, Descartes pense que le corps machine n’est qu’une fiction créée de toutes pièces pour les besoins de la science, une abstraction épistémologique ajustée aux besoins de la science mécanicienne (Folscheid, 2010, p. 410). Or, l’humain réel poursuit-il, est un composé unifié d’âme et de corps que tout se passe comme s’ils ne faisaient qu’un seul, du moins aussi longtemps qu’il est vivant (Folscheid, ibid.). Ce qui oblige la science et la technique à ne pouvoir tout mesurer ou à n’essayer de doser que la zone des sensibilités qu’elles ne soustraient d’ailleurs pas à la moitié des disharmonies qui l’accablent.

Le malheur de la tradipratique viendrait de ce fait de la technoscience, notamment des travaux de Pasteur. C’est lui qui montra durant la seconde moitié du XIXe siècle que toutes les maladies ont pour cause la présence dans le corps, des germes minuscules : les « microbes » (Lapeyssonie, 1988). C’est lui qui systématisa ce qu’on peut appeler ici la théorie de correspondance « maladie-microbe ». Selon cette théorie, à chaque maladie, correspond un agent pathogène visible au microscope et supprimable à partir des médicaments expérimentés sur les animaux. Vers la fin du XIXe siècle, l’on crut avoir tourné la page des ensorcellements et des jets de sorts comme sources de maladies. Désormais, pour chaque pathologie, les malades camerounais·es s’attendent à ce qu’on leur désigne le microbe l’ayant engendrée, et surtout qu’il soit visible au microscope.

Progressivement, les médecins vont prendre goût à une telle activité médicale : faire correspondre chaque maladie à un microbe et vérifier la présence de ce dernier ainsi que ses modes de transmission en laboratoire. Puis, de façon conséquente, y trouver un remède. Du coup, toutes les pathologies dont les agents provocateurs sont invisibles au microscope sont dites incurables, même si non loin de là, d’autres formes de médecines parviennent à les supprimer. De telles médecines, au lieu de recevoir les encouragements de l’OMS, sont dites irrationnelles et traînées aux gémonies si leurs praticien·ne·s ne sont tout simplement pas incarcérés comme c’était encore le cas dans les années 1956 pour plusieurs tradipraticiens. C’est ainsi que, graduellement, la médecine va se défaire de tout ce qui « ne se mesure pas », particulièrement des maladies de l’âme, pour tomber sous l’esclavage de la science et de la technique, adoptant définitivement l’appellation de « médecine scientifique ». Se faisant, on va altérer dans son essence même, la Médecine. On va, en d’autres mots, délibérément s’employer à oublier que la médecine depuis la préhistoire revêtait un aspect « non scientifique », ce qui ne l’empêcha pas d’être efficace et dynamique.

Ainsi, la médecine ne gagne pas à être essentiellement scientifique. Ce dont les malades camerounais et camerounaises ont besoin, c’est d’une médecine humaine, intégrative, complète, globale, ayant pour objet d’étude l’humain. Ce qui n’est pas le cas de la « médecine scientifique » dont l’objet est le cadavre, un corps mort. D’ailleurs, Dominique Folscheid (2010, p. 406) souligne que c’est à partir du cadavre que la science remonte au corps humain vivant. Ce qui intéresse les Camerounais et Camerounaises, c’est une médecine capable de les soigner, non pas seulement dans leur corps physique, mais aussi, dans leur corps astral et éthérique. Il ne s’agit plus de céder aux exigences exclusives de la mesure, de l’expérimentation et de la scientificité d’une médecine qui se moquent de la majorité des problèmes réels de l’humain pour qui elle prétend exister et travailler.

Nous ne nions pas ici l’efficacité des produits testés sur les animaux, mais soutenons que de tels produits ne sont pas efficaces à cent pour cent une fois transposés à l’humain. Ce qui témoigne de l’incapacité de la médecine à être vraiment scientifique ainsi que des multiples risques auxquels cette prétendue médecine scientifique expose la gent humaine. Par exemple, la comparaison des structures génomiques des grands primates démontre que les chimpanzés sont indifférents au VIH et peu affectés par le virus de l’hépatite B (VHB). Dans ce cas, et s’il fallait toujours se fier à la mesure et aux méthodes expérimentales, on dirait que le VIH est sans danger[9] et que le VHB (responsable chez l’humain d’hépatite, de cirrhose et de cancer de foie) est bénin (Bousquet, 2003).

L’africanisation de la législation pénale afférente à la tradipratique et la diversification des itinéraires thérapeutiques et étiologiques au Cameroun

Émettre des textes qui autorisent aux tradipraticien·ne·s camerounais·es à se spécialiser dans le soin de plus cinq maladies, et surtout reconnaître les pratiques et produits thérapeutiques « non mesurables », permet de pluraliser les arts médicaux au Cameroun et d’octroyer à chaque malade, une issue de guérison conforme à ses convictions socioreligieuses et personnelles. Il est question de diversifier la médecine, de procurer aux malades des soins en rapport avec leurs conceptions de l’humain, de la maladie et de la guérison. Il s’agit donc d’inscrire différentes représentations sociales camerounaises au cœur des processus de guérison les plus usités. Et donc, de développer et d’améliorer aux côtés de la biomédecine qui est un art médical pour des pathologies essentiellement physiques, un autre capable de prendre en charge aussi bien les soins du corps physique, de l’esprit que de l’âme. Ce qui reviendrait à faire cohabiter dans le même environnement camerounais, des thérapeutiques contradictoires capables de satisfaire aussi bien les adeptes de la tradipratique authentique, les partisans de la « médecine cartésienne », les populations mal loties et des zones rurales que les citadins. Dans un contexte où un nombre considérable de malades n’a pas accès à la biomédecine du fait de leur situation géographique et financière, où plusieurs préfèrent les soins biomédicaux, où la tradipratique se montre accessible à tous et peu dispendieuse, où plusieurs femmes refusent d’aller accoucher à l’hôpital de peur que ne leur soit pas remis le placenta[10] et où le concept de la personne s’étend au-delà des notions occidentalistes du moi comme le révèle une étude réalisée en 1950 par l’ethnographe haïtienne Lorimer au compte de l’OMS (2010, p. 14), seul le développement à la fois de la « médecine conventionnelle » et de la médecine traditionnelle authentique peut satisfaire tou·te·s les Camerounais·es.

Pour mieux faire comprendre l’idée développée, rappelons qu’il y a des disharmonies sanitaires pour lesquelles les Camerounais·es consultent promptement un biomédecin et d’autres pour lesquelles ils préfèrent se confier aux tradipraticien·ne·s. C’est l’exemple des troubles psychiques pour lesquels ils ne se rendent presque jamais chez les psychiatres ou les psychologues, mais plutôt chez les guérisseurs et guérisseuses. Cela, parce qu’à l’origine de ces pathologies, ils ne situent ni le stress ni les chocs émotionnels ou socioprofessionnels, mais l’intervention perturbatrice des mauvais esprits ou des sorciers et sorcières. C’est aussi l’exemple des plaies incurables qu’ils ou elles préfèrent confier aux tradipraticien·ne·s qu’aux médecins « modernes » supposés moins efficaces. C’est enfin, l’exemple de la fièvre jaune reconnue surtout au Nord-Cameroun comme incompatible avec toutes formes de vaccins. D’où la nécessité d’encourager la pratique de la biomédecine, mais aussi d’africaniser la législation afférente à la tradipratique pour faire établir au Cameroun, non pas des phytothérapeutes, mais des tradipraticien·ne·s spécialisé·e·s dans le soin de plusieurs maladies et capables d’allier pour le bien des malades, le pondérable et l’impondérable, le visible et l’invisible.

L’africanisation de la législation pénale permettra ainsi à chaque Camerounais·e de suivre l’itinéraire médical qui correspondra à ses attentes en situation de dysfonctionnement sanitaire. Mais aussi de mettre fin aux attitudes qui répandent faussement la supériorité de la biomédecine sur les autres arts médicaux tout en évitant aux Camerounais·es de ne jurer que par les Européen·ne·s tel·le·s que l’ont fait les Romain·e·s à l’endroit des Grecs et Grecques (Lapeyssonnie, 1988, p. 20). Elle permettra donc d’empêcher que l’on ne recoure, même pour de « simples maladies » comme la teigne, à la biomédecine.

En d’autres mots, l’africanisation de la législation pénale afférente à la tradipratique, en diversifiant les itinéraires thérapeutiques, en les pluralisant, établira une concurrence entre cette dernière et la biomédecine et réduira finalement le coût des produits pharmaceutiques. Elle aidera l’État camerounais à améliorer le bien-être des malades en luttant particulièrement contre la supercherie biomédicale. Didier Fassin (1992, p. 86), remarque à propos que l’option pour la quantité, indépendamment de la qualité, est manifeste dans la prescription de plusieurs produits ayant la même indication, voire la même composition, mais vendus sous des noms différents. Il en est de même de la préférence pour les prix élevés sans justification médicale aucune qui apparaît dans le choix des médicaments les plus onéreux parmi les équivalents chimiques. Lorsque les professionnel·le·s de la biomédecine sauront désormais que non loin d’eux et elles, existent des guérisseurs et guérisseuses capables d’abattre le même travail qu’eux et elles, ils ou elles prendront la peine, pour conserver leurs client·e·s, de les traiter humainement en choisissant pour eux et elles des produits pharmaceutiques les plus efficaces et les moins dispendieux. De cette manière, la diversification des itinéraires thérapeutiques viendra faire renaître la notion de conscience professionnelle aujourd’hui creuse et presque inexistante en biomédecine.

La multiplication des itinéraires thérapeutiques permettra en outre de limiter les effets iatrogènes des produits chimiques, puisque bon nombre d’entre eux et elles, longtemps considérés inoffensifs, font désormais partie des produits dangereux. Tel est le cas de la pendizine proposée pour les algies et qui est passée de la vente libre en pharmacie à la vente contrôlée. Mais aussi le cas des fameux MER 29 tellement vantés contre le cholestérol, puis retirés de la vente (Derey, 1981, p. 36). Les malades ayant désormais d’autres issues de guérison n’auront pas toujours recours à la biomédecine et alors, pourront échapper aux effets iatrogènes de la majorité de ses médicaments.

Conclusion

Au demeurant, il convient de retenir que, si à première vue les textes de 2007 sur l’organisation et la pratique de la médecine traditionnelle peuvent donner l’impression de militer en faveur de l’émancipation et de la promotion de cette dernière, dans le fond, il n’en est rien. Ils traduisent plutôt la volonté de l’État camerounais, à travers son Ministère de la santé, de mettre hors du champ médical camerounais, toutes thérapies aux pratiques « scientifiquement » non explicables. Ce qui explique l’évidence qu’ils imposent aux tradipraticien·ne·s d’améliorer leur posologie et de ne pas se spécialiser dans le soin de plus de cinq maladies pour recevoir l’autorisation d’exercice. Toutes choses qui ne prennent pas en considération la conception africaine de l’humain, de la santé et de la maladie et donc, ne profitent véritablement pas aux malades camerounais(es) qui se savent composé(e)s, non pas exclusivement du corps physique, mais aussi des corps éthérique et astral. D’où la nécessité d’africaniser la législation pénale afférente à la tradipratique afin de faire émerger au Cameroun une médecine holistique, de lutter contre la centralité biomédicale, d’éviter la dérive technoscientifique et de pluraliser les itinéraires thérapeutiques.

Références

Azetsop, Jacquineau. 2010. Pluralisme médical et guérison en Afrique subsaharienne. Réflexion sur les implications du pluralisme médical pour la santé publique et bioéthique. Dans Lado, Ludovic (dir.), Le pluralisme médical en Afrique. Colloque internationale Yaoundé (449-660). Paris : Karthala.

Batibonak, Sarriette. 2012. Sorcellerie en milieu urbain amplifiée par les pentecôtismes africains, Afrika Focus, 25(2), 65-87.

Bergeret, Jean. 1985. La Personnalité normale et pathologique. Paris : Dunod.

Bousquet, Jacqueline. 2003. Les biologistes ignoreraient-ils l’invisible? La Science s’interdit toute découverte valable. Médecines nouvelles (La revue d’écologie médicale), 110, 63-65.

Canguilhem, Georges. 1966. Le Normal et le pathologique. Paris : PUF.

Claude, Bernard. 1865. Introduction à la médecine expérimentale. Paris : Baillère.

Comte, Auguste.1842. Cours de philosophie positive, III, 40eme leçon. Paris : Ramussen.

Derey, Emmanuelle. 2003. Réflexions sur les Médecines Non Conventionnelles suivies de deux médecines énergétiques : la Médecine Traditionnelle Chinoise et la Transe. Thèse de Doctorat, Université d’Angers.

Derey, Emmanuelle. 2003. Réflexions sur les Médecines Non Conventionnelles suivies de deux médecines énergétiques : la Médecine Traditionnelle Chinoise et la Transe. Thèse de Doctorat, Université d’Angers.

Derian, Maxime. 2013. Le Métal et la chair : Anthropologie des prothèses informatisées. Thèse de Doctorat, Université Paris Panthéon-Sorbonne.

Djomhoué, Priscille. 2009. Guérison miraculeuse en Afrique : regard d’une néotestamentaire camerounaise. Conférence, Université de Neuchatel. priscille-djomhoue.e-monsite.com/medias/guerison-miraculeuse-an-afrique-neuchatel, pdf.

Filakota, Richard. 2010. Le marabout-thérapeute dans le contexte de pluralisme médical. Dans Lado, Ludovic (dir.), Le Pluralisme médical en Afrique. Colloque internationale Yaoundé (85-100). Paris : Karthala.

Fassin, Didier. 1992. Pouvoir et maladie en Afrique. Paris : PUF.

Folscheid, Dominique. 2010. Médicalité unique, rationalité multiple. Dans Lado, Ludovic (dir.), Le pluralisme médical en Afrique. Colloque internationale Yaoundé (395-418). Paris : Karthala.

Fongang, Luc Serges. 2010. L’évolution des politiques sanitaires au Cameroun (1920-2000). Dans Lado, Ludovic (dir.), Le pluralisme médical en Afrique. Colloque internationale Yaoundé (133-152). Paris : Karthala.

Gerrie, Ter Haar. 1996. L’Afrique et le monde des esprits. Le ministère de guérison de Mgr Milingo. Paris : Karthala.

Hebga, Meinrad. 1963. Liminaire : un malaise grave. Personnalité africaine et catholicisme. Paris : Présence Africaine.

Kandoum, Antoine. 1994. Planification sanitaire et ajustement structurel au Cameroun. Paris : CEPED.

Kelojoue, Samuel et al. 2012. Caractéristiques du pays et présentation de l’enquête. Dans Paul Roger Libite et al. (dir.), Cameroun. Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples, 2011 (1-16). URL : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr260/fr260.pdf

Lapeyssonie, Léon. 1988. La Médecine coloniale. Paris : Seghers.

Mbondji, Edjenguèlè. 2009. Santé, maladie et médecine africaine. Plaidoyer pour l’autre tradipratique. Yaoundé : PUY.

MINSANTE-DRH-RGPS, 2011. Recensement général des personnels du secteur de la santé au Cameroun. Rapport, 70 pages. URL : http://cm-minsante-drh.com/site/images/stories/Rapport_general_du_recensement01_12_2011_misenforme_FINAL05122001.pdf

OMS/OPS. 2010. Culture et santé mentale en Haïti : une revue de littérature. WHO/MSD/MER/10.1, 1-27.

Rosny, Eric de. 1996. Les Yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala. Paris : Plon.

Rosny, Eric de. 1992. L’Afrique des guérisons. Paris : Karthala.

Rougemont, André. 1992. La prise en charge des problèmes de santé. Dans Blanc-Pamard, Chantal (dir.), Dynamique des systèmes agraires. La santé en société : regards et remède. Paris : ORSTOM.

Sejla, Bach et al. 2006. Les médecines parallèles. En ligne : http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2005_2006/travaux/06_r_medecines_paralleles.pdf

UNESCO. 2010. Avant-projet de rapport sur la médecine traditionnelle et ses implications éthiques. SHS/EST/CIB-17/10/CONF.501/3, 1-32.

Worms, Frédéric. 2006. Les deux concepts de soin. Vie, médecine, relation morale. Esprit, 321, 145-163.

Source : archives privées du guérisseur Aboky Jean

Annexe 1 : rapport d’activités de 2007 du guérisseur d’Aboky Jean

- Union Africaine. ↵

- Organisation de l’Unité Africaine. ↵

- Par globalité, nous faisons ici allusion à la capacité de la médecine traditionnelle à venir à bout d’une panoplie de disharmonies sanitaires de natures diverses en présentiel, à distance ou par objet interposé. ↵

- Il faut ici noter que pour les Camerounais comme pour la majorité d’Africains d’ailleurs, la malchance est une maladie au même titre que le paludisme, le SIDA, la typhoïde entre autres. Par conséquent, les personnes qui en souffrent, c’est-à-dire celles à qui presque rien ne réussit peuvent être prises en charge par une thérapie appropriée. ↵

- Cf. Annexe 1. ↵

- Une médecine scientifique est celle qui ne considère pas une affection comme telle que lorsque son agent pathogène est visible au microscope, cultivable et lorsqu’il est capable de faire la même maladie chez l’animal. C’est un art médical qui se veut exotérique et cherche à tout soigner à partir des médicaments testés sur les animaux et confirmés en laboratoire. ↵

- Corps machinique. ↵

- Corps joint à l’âme ou psyché. ↵

- Telle est la conclusion tirée par les soi-disant experts pour conseiller de laisser circuler le sang contaminé par le virus du Sida. ↵

- Selon ces femmes, le placenta, lorsqu’il est enterré dans la concession familiale, permet le développement harmonieux de l’enfant ainsi que son enracinement dans sa société alors que le contraire peut conduire aux désordres sanitaires. ↵