Volume 3 – numéro 1 – 2024 : La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations

Gestion de la pandémie de Covid-19 dans l’État malagasy. L’exemple du mouvement Tantsoroka Covid-19

Malalaniaina Miora RAKOTOARIVELO et Mbolatiana RAVELOARIMISA

Résumé :

L’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en 2020 a mis en évidence les failles du système de gouvernance et la fragilité des systèmes socio-économiques et sanitaires malgaches. Les groupes vulnérables, les personnes ayant un emploi temporaire dans le formel, et surtout celles employées dans l’informel en sont les grandes victimes. Face à cette lacune de gouvernance, la société civile a eu une place fondamentale. Cet article met en évidence le rôle que le mouvement « Tantsoraka Covid-19 » a joué dans la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19 à Madagascar. Ses activités ont consisté en une dotation en équipements de protection individuelle, un soutien psychologique, une formation du personnel de santé, la distribution de kits alimentaires, la mise en place d’une campagne d’éducation, d’information et de sensibilisation des citoyens et citoyennes. La méthodologie de cette recherche repose sur une démarche inductive en sciences humaines et sociales qui part de l’étude du cas particulier du mouvement « Tantsoraka Covid-19 » pour avoir un aperçu de la situation qui prévalait à Madagascar dans la gestion de la pandémie.

Mots-clés : Covid-19, groupes vulnérables, Madagascar, réponse sociale, société civile

Abstract :

Crisis that has accompanied the health emergency related to Covid-19 pandemic since 2020 has further highlighted the flaws in the governance system and the fragility of the Malagasy socioeconomic and health systems. Containment measures did not spare any district, whether it was a focus of the epidemic or not. Vulnerable groups, people with temporary employment in the formal and private sectors, and especially those employed in the informal sector are the main victims. In this governance gap, civil society plays a major role. This article highlights the role of « Tantsoraka Covid-19 movement » in the management of Covid-19 pandemic crisis in Madagascar. Its activities included the provision of personal protective equipment, psychological support, training for the healthcare staff; distribution of food kits in ten localities in six regions; implementation of an education information and citizen awareness campaign. The methodology of this article is based on an inductive approach, which starts from the study of the particular case of « Tantsoraka Covid-19 movement » to get an overview of the general situation in Madagascar.

Keywords : civil society, Covid-19, Madagascar, social response, vulnerable groups

Résumé (malagasy) :

Anisan’ny nampisongadina ny lesoka amin’ny fomba fitantanana sy ny olana eo amin’ny lafiny ara-tsosialy, toe-karena sy fahasalamana, ny krizy izay nandalovan’i Madagasikara nandritra ny valan’aretina Covid-19, nanomboka tamin’ny 2020. Voatery nahiboka avokoa ireo distrika manerana ny Nosy na firy na firy isan’ireo olona tratry ny aretina. Ireo olona marefo, ireo olona miasa an-tselika, ny sehatra tsy miankina, ary indrindra indrindra ireo olona izay misehatra amin’ny tsy ara-dalàna no tena lasibatra nandritra izany. Ho fiatrehana izany dia nisy haraton’aina izay natao tamin’ny faritra Analamanga, Matsiatra Ambony ary Atsinanana. Eo andaniny izany kosa anefa dia manana ny anjara toerany lehibe ny fiarahamonim-pirenana. Maneho izany indrindra ny lahatsoratra etoana amin’ny alalàn’ny fijerevana manokana ny anjara toeran’ny hetsika « Tantsoroka Covid-19 » tamin’ny fitantanana ny krizim-pahasalamana teto Madagasikara. Io hetsika io moa dia nizara tohana ara-pitaovana, sy ara-tsaina ireo mpiasan’ny fahasalamana, nanome fiofanana, nizara sakafo tamin’ny distika miisa 10. Ny fijerena manokana ny hetsika « Tantsoroka Covid-19» no anisan’ny ahalalana bebe kokoa ny tena zava-misy teto Madagasikara momba ny fiatrehana ny sy fitantanana ny valan’aretina Covid-19 ary ny anjara birikin’ny fiarahamonim-pierenana manoloana izany.

Mots-clés (malagasy) : Covid-19, fiarahamonim-pirenena, Madagasikara, olona marefo, politika ara-tsosialy

Historique de l’article

Date de réception : 29 mai 2023

Date d’acceptation : 7 mai 2024

Date de publication : 29 décembre 2024

Type de texte : Pratique/retour de terrain

Introduction

Quand les impacts et la virulence de la Covid-19 se sont faits sentir en Asie en 2019, puis en Europe en 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est largement inquiétée du sort du continent africain et de la façon dont ce dernier pouvait faire face à cette nouvelle pandémie. Avec une population dont la majorité est sans sécurité sociale et vivant dans des conditions sanitaires très précaires, les statistiques de contamination et de perte en vies humaines ont été revues à la hausse (Organisation mondiale de la santé, 2020, en ligne). Le confinement total et/ou partiel de la population est l’une des mesures la plus adoptée à l’échelle mondiale pour contenir la propagation de la Covid-19 et rompre sa chaîne de transmission (Organisation pour la coopération et le développement économique, 2020). Cette mesure qui vise à limiter la circulation des personnes était imposée de manière globale à travers tous les pays, quel que soit le taux de transmission du virus. Certains pays aux économies fragiles se trouvent en Afrique, en Asie ou en Amérique latine (Nations unies, 2020, p. 28), parmi lesquels Madagascar.

Avec une densité urbaine fortement concentrée dans des habitats précaires et où les conditions de vie ne permettent pas le confinement et la distanciation sociale, Madagascar était classé parmi les pays vulnérables face à la Covid-19 (Fonds monétaire international, 2020, p. 4). Suite à la détection de trois cas de contamination, le décret n° 2020-359 du 21 mars 2020 proclamait l’État d’urgence sanitaire sur tout le territoire de la République de Madagascar pour une quinzaine de jours. Il a ensuite été renouvelé sur plusieurs mois, jusqu’en octobre 2020. Les composants de cette urgence sanitaire étaient, entre autres, la fermeture des frontières nationales, l’arrêt de la circulation des voyageur·euses sur les routes nationales à Antananarivo et à Tamatave. D’autres voies de communication inter-régionales ou intra-régionales ont été aussi interrompues. Ce qui avait conduit à une grande perturbation de la circulation des personnes et de certaines marchandises (habillement, ustensiles de cuisine …).

Le confinement a eu des conséquences non négligeables sur la population active, notamment sur ceux et celles qui ont eu des opportunités occasionnelles dans le secteur formel (Groupe de la Banque africaine, 2020, p. 4). Avec une majorité de personnes employées dans le secteur informel qui dépendent d’un salaire journalier pour survivre, l’arrêt complet de l’activité économique a entraîné une augmentation massive de la vulnérabilité de la population. Cette situation a aussi été accentuée par la faiblesse du système de santé[1], l’extrême pauvreté, les inégalités, la faiblesse de la qualité de l’éducation et l’insécurité alimentaire (Nations unies Madagascar, 2020, p. 19). Le faible taux d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, a rendu difficile le premier geste barrière contre le virus, le lavage des mains.

Pour l’État malgache, la gestion de la pandémie était une urgence où il a fallu concilier la survie des populations vulnérables, les restrictions sanitaires et la vie économique. Les mesures sociales et sanitaires déployées pour faire face à la crise se concentraient seulement dans les foyers de la pandémie alors que l’ensemble des restrictions étaient valables pour l’ensemble du pays. Face à cela et pour le reste de la Grande Île, certaines autorités locales et la société civile ont dû prendre le relais.

La Charte commune des organisations de la société civile à Madagascar définit la société civile comme l’un des quatre principaux acteurs du développement au sein d’une société donnée (Manantany, 2018, p. 4). Les trois autres sont l’État, la société politique et le secteur privé. Plus spécifiquement, elle est l’ensemble des organisations volontaires, sans but lucratif, indépendantes vis-à-vis de la société étatique, de la société politique et du secteur privé. Les organisations de la société civile rassemblent plusieurs personnes venant d’horizons divers dont les tendances religieuses, l’origine sociale et ethnique diffèrent. Dès lors, les objectifs sont communs : œuvrer ensemble pour le bien-être des populations d’une ou de plusieurs localités, sauvegarder et promouvoir l’intérêt collectif.

La société civile implique trois dimensions : la moralité comme fondement de la vie commune, la sphère publique où l’opinion publique se forme et la communauté civique où la société civile joue le rôle de médiateur entre l’État et les individus (Enjolras, 2005, p. 4). Elle se trouve au cœur de la conception et de la compréhension des politiques, de la gouvernance et de la démocratie (Enjolras, ibid., p. 6). Ce qui lui permet d’intervenir dans les transformations sociales que connaissent les sociétés. La société civile est constituée d’un grand éventail d’organisations allant des associations privées, clubs, syndicats, initiatives citoyennes, groupes d’entraide et mutuelles, organisations à but non lucratif, aux organisations non gouvernementales. Celle-ci joue le rôle de contrepoids face à l’État en tant qu’actrice neutre et indépendante (Nina et Friedel, 2009, p. 24) au point d’être considérée parfois comme adversaire. Son caractère volontaire et moins institutionnalisé lui confère une place favorable pour développer de nouvelles idées et pratiques, des biens et services qui ne sont pas offerts par l’État (Cossette-Lefebvre, 2001, p. 175).

L’objectif principal est de déterminer exactement le rôle de la société civile dans les réponses sociales engagées face à la pandémie. Autrement dit, comment les interventions de la société civile ont pu amortir les effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables? Quel a été l’apport de la société civile sur le terrain, en complément des actions des pouvoirs publics? Du point de vue théorique, l’article s’inscrit dans une approche inductive (Lecoq, 2005, p. 5), à travers l’étude de cas du mouvement « Tantsoroka Covid-19 », qui va permettre d’avoir une vue plus généralisée de la gestion de la pandémie de la Covid-19 à Madagascar, que ce soit du côté de l’État que du côté des Organisations de la société civile (OSC). L’induction a été complétée par la théorie de la représentation sociale (Rateau et Lo Monaco, 2013) qui permet de saisir l’état et les caractères du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » en identifiant les faits qui ont fait sa genèse et son histoire et les jugements émis par rapport aux mesures prises par l’État malagasy durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Pour ce faire, une collecte de données a été faite à travers un entretien semi-structuré mené essentiellement auprès de la coordination du mouvement en juillet 2021.

Les réponses obtenues ont été traitées selon une démarche d’analyse de contenu et ont permis de circonscrire la place de la société civile dans la gestion de la pandémie en prenant le cas du mouvement « Tantsoroka Covid-19 ». L’ensemble de la recherche est une étude de cas qui entraîne des réflexions critiques sur les mesures sociales mises en œuvre à Madagascar, en réponse à la crise sanitaire de 2020. Il en ressort que les actions de la société civile ont été incontournables pour atténuer les impacts de la pandémie auprès des groupes vulnérables, défavorisés et les populations qui y sont directement exposées.

La société civile : un médiateur entre l’État et les individus dans la lutte contre la pandémie

Au regard des réponses sociales insuffisantes et inéquitables face à la pandémie par le gouvernement malagasy, la société civile a joué un rôle remarquable à travers le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection sociale et l’atténuation des effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection sociale

Pour coordonner sa riposte, le gouvernement malagasy a mis en place un Centre de commandement opérationnel (CCO) de lutte contre le Covid-19. Ce centre était codirigé par le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Bureau National de Gestion des Risques et des catastrophes (BNGRC). Il a regroupé les services de santé, d’hygiène, de sécurité publique, des transports, de l’éducation, de l’industrie, du commerce. Le CCO a assumé le rôle de pilotage, de coordination et d’harmonisation des actions liées à la lutte contre le Covid-19. Ce centre a été par la suite étendu aux préfectures et aux districts avec la mise en place des Centres Régionaux de Commandement Opérationnel (CRCO).

La première mesure adoptée pour ralentir la propagation du Covid-19 à Madagascar a été d’instaurer l’État d’urgence sanitaire dans l’ensemble du pays en mars 2020. C’est un dispositif qui permet au Président de la République de gouverner par des décrets et des ordonnances afin de faire face à un péril. Il a permis à l’État de faire des réquisitions auprès des services publics ou privés selon les besoins. À partir de mars 2020, les régions Atsinanana et Analamanga ont été soumises à un confinement strict et le reste de la Grande Île à un confinement partiel. Le confinement strict était une mesure radicale qui préconisait aux citoyen·nes, sauf autorisation spéciale, à rester chez eux/elles. Il était tout de même possible de sortir pour acheter des produits de première nécessité (PPN) ou de se faire soigner. Cette mesure servait de limitation des contacts interpersonnels pour infléchir la propagation du virus. Les mesures en vigueur dans les régions en confinement strict étaient :

- l’interdiction de circulation des taxis-brousse, à l’exception du transport de marchandises;

- l’interdiction de circulation des taxis et des bus;

- la mise en place de barrières sanitaires le long des routes nationales;

- la fermeture de tous les établissements scolaires et les universités;

- l’interdiction de tout rassemblement de plus de cinquante personnes dans les lieux de culte, les discothèques, les karaokés, les espaces de fête et les espaces de concert;

- l’interdiction de circulation des véhicules de huit heures du soir jusqu’à cinq heures du matin;

- l’obligation de suivre scrupuleusement les gestes barrières.

Afin que la population puisse se procurer les produits de première nécessité, les grandes surfaces, les grossistes, les épiceries, les stations-services, les pharmacies et les banques ont été autorisés à ouvrir leurs portes.

Dans les régions soumises à un confinement partiel, le transport en commun a été autorisé et les commerces essentiels ont pu ouvrir toute la journée. Le service minimum était en vigueur dans les bureaux administratifs avec l’application des mesures de protection du personnel : port de masque obligatoire et mise à disposition des désinfectants. Malgré ces restrictions, l’épidémie s’est répandue dans trois autres régions (Haute Matsiatra, Diana et Menabe) au début du mois d’avril 2020. L’application des mesures de confinement s’est avéré problématique puisque l’essentiel des besoins des habitant·es pauvres se trouve en dehors du ménage (eau, nourriture, argent). La période de confinement avait mis à mal voire anéanti des secteurs d’activités qui n’ont pas eu suffisamment de ressources pour faire face à la crise économique, parmi lesquels le commerce informel ambulant et la petite restauration.

Le confinement a surtout eu pour conséquences la baisse de la production et des revenus, les pertes d’emploi, les perturbations de l’offre, de la demande et des finances. Les activités agro-alimentaires ont été aussi largement perturbées à cause des restrictions des déplacements imposées par l’État d’urgence, de la réduction des horaires d’ouverture des marchés (de 06 h à midi) et de la baisse de la demande. Des vendeurs et vendeuses de légumes sur les marchés locaux ont perdu plus de la moitié de leurs revenus journaliers (Disraëli, 2020). Le niveau économique de Madagascar ne lui avait pas permis de rester confiné longtemps. Pour limiter la casse économique due au confinement, l’État malagasy a mis en place des dispositifs pour sauver les emplois et les entreprises et fournir aux travailleurs et travailleuses une aide au revenu. Mais, ces mesures ont pris du temps pour être opérationnelles et n’ont malheureusement pas touché ceux et celles qui en avaient besoin dans les autres régions. Les aides financières ne s’appliquaient pas d’ailleurs aux structures informelles. Avec l’appui de la Banque mondiale et de plusieurs partenaires techniques et financiers (Programme alimentaire mondiale, Programme des nations unies pour le développement, United Nations of International Children’s Emergency Fund, Union européenne, etc.), le gouvernement malagasy a lancé un mécanisme de transfert monétaire inconditionnel pour amortir la conséquence de la crise sanitaire auprès des ménages les plus vulnérables. Ce filet social était dénommé tosika fameno[2] et sa distribution était piloté par le Fonds d’intervention pour le développement (FID).

Le tosika fameno est un système d’aide financière sous forme de transfert monétaire d’un montant de 100 000 ariary (environ 22 euros par ménage) pour 270 000 ménages dont les revenus ont été impactés par le confinement ou qui sont jugés les plus exposés à un risque d’insécurité alimentaire. Seulement quatre districts sur cent quatorze ont bénéficié de ce filet social. Il s’agissait des districts d’Antananarivo, de Toamasina, de Fianarantsoa et de Moramanga considérés comme les grands foyers de la pandémie à Madagascar. Le confinement dans ces villes a duré plus longtemps. Les ménages ont été sélectionnés sur la base d’une auto-inscription auprès des Fokontany[2]. Ces inscriptions ont été ensuite dépouillées et classées selon un score de vulnérabilité (Fonds d’intervention pour le développement, 2020, en ligne).

Le gouvernement malagasy avait aussi financé la distribution de nourriture et des produits de base pour certains ménages vulnérables. Cette mesure qui s’appelait vatsy tsinjo[3] a subventionné la vente de riz et d’huile de cuisson au niveau des Fokontany par le biais des marchés de quartier dénommés tsena mora[4]. Il avait également introduit des programmes de protection sociale et le rééchelonnement du paiement des factures d’électricité. Des mesures fiscales et monétaires visant à soutenir les entreprises et les moyens de subsistance de leurs employé·es pendant le confinement ont été aussi prises. D’autres mesures ont été inscrites dans le Plan multisectoriel d’urgence (PMDU) adopté en conseil de gouvernement en juillet 2020 et s’articulait autour de trois axes d’intervention : le renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie, le renforcement des mesures relatives à la protection sociale et le soutien à la résilience économique et l’appui au secteur privé (Présidence de la République de Madagascar, 2020, p. 5).

Cependant, le PMDU n’a pas correctement pu être mis en œuvre et d’ailleurs, faute de moyens financiers et de déploiements adéquats, les aides sociales et financières sont restées dans les foyers de l’épidémie (Tananarive et Tamatave) et ont exclu une large partie de la population malgache. Les informations et les mesures prises pour lutter contre cette maladie concernaient les grandes villes de Madagascar, comme si les paysans et paysannes et leur vie sociale et économique en milieu rural n’étaient pas concerné-e-s par la crise sanitaire nationale. Les restrictions ont par exemple empêchées les paysan·nes de transporter et d’écouler leurs produits au marché. Même s’ils ou elles ont eu de quoi manger, ils ou elles n’ont pas eu assez de liquidités pour subvenir aux autres dépenses familiales telles que les achats de médicaments.

Face à cette situation, la société civile a exhorté les responsables étatiques à renforcer la transparence sur le financement reçu pour la lutte contre la Covid-19, sur les vaccins reçus et les donateurs. À travers une équipe appelée Section de la transparence et de l’efficacité des fonds (STEF), elle a effectué un suivi de mise en œuvre des mesures de protection sociale et d’aide aux plus vulnérables; ces mesures sont le tosika fameno et le vatsy tsinjo. Neuf pour cent des enquêté·es ont soupçonné une corruption dans l’enregistrement des bénéficiaires (Équipe STEF, 2021, p. 3), d’autant plus que les ménages ruraux n’en ont pas bénéficié. Les filets sociaux ont été géographiquement mal répartis alors que le secteur privé, dans les régions en confinement partiel, était aussi en souffrance. Les chauffeurs de taxi-brousse sur toutes les lignes passant par Antananarivo n’ont pas pu travailler et les artisan·es n’ont pas pu vendre leurs articles.

L’atténuation des effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables

La place attribuée à la société civile dans la vie sociale et politique est très faible du fait qu’elle manque d’autorité et de reconnaissance de la part de la population, de notoriété pour s’affirmer devant les autres organisations étrangères qui travaillent à Madagascar (Nina et Friedel, 2009, p. 23). Les activités des OSC à Madagascar concernent entre autres la mitigation de la pauvreté, l’observation électorale et la lutte contre la corruption (Fanainga, 2020, p. 4). Selon Voule,

La société civile doit être considérée comme un partenaire essentiel des gouvernements dans leurs réponses à la crise actuelle, en termes d’aide à l’élaboration de politiques inclusives, de diffusion d’informations, de mise en place d’approches communes et coopératives et de soutien social aux communautés vulnérables (2020, en ligne).

Les organisations de la société civile (OSC) ont joué un rôle essentiel dans la réponse à la pandémie; elles peuvent agir rapidement et être au plus près de la population, tout en allégeant le fardeau du système de santé (Sarah, 2020, en ligne). Les OSC ont travaillé non seulement comme intervenants de première ligne, mais aussi comme défenseurs des droits humains, y compris les groupes vulnérables et exclus durant la pandémie (Civicus, 2020, p. 2). Les restrictions sanitaires liées à la pandémie au niveau mondial, national et local ont fait que toutes les activités économiques étaient en berne. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail et de nombreuses familles se sont retrouvées en situation de précarité. Des familles déjà vulnérables, celles ayant des personnes âgées en charge, les personnes en situation de handicap ont vu leurs conditions se détériorer davantage. L’État avait partagé un filet de sécurité, mais juste pour une infime partie de la population.

Les OSC malgaches ont estimé que les mesures et la stratégie de riposte prises par les autorités pour contenir la propagation sont insuffisantes au vu de l’augmentation alarmante du nombre de cas. La crise ne prouvait pas seulement la fragilité du système sanitaire malgache mais aussi les lacunes du système de décentralisation. La société civile a constaté au niveau des formations sanitaires et des centres de dépistage la persistance des défaillances qui ont été déjà relevées tout au début de la pandémie, à savoir l’insuffisance des EPI, des personnels de santé dans certains centres sanitaires et hôpitaux, le manque d’oxygène et de concentrateurs d’oxygène, l’absence de gratuité de prise en charge sauf pour les soins dans les hôpitaux ou encore la diminution du nombre de citoyens et citoyennes motivé-e-s pour le test du Covid-19. Elles ont appelé les autorités à assurer le pré-positionnement d’intrants suffisants dans les structures de prise en charge permettant de faire face à une autre vague de Covid-19 et encouragé à mettre à disposition des entités œuvrant dans le domaine de la santé, des formations continues aux acteurs et actrices concerné-e-s par les différents protocoles utilisés pour qu’elles puissent agir en connaissance de cause et améliorer leur intervention.

Durant la pandémie de Covid-19 en 2020, une grande partie des actions de la société civile s’est focalisée sur l’atténuation des impacts du confinement qui a paralysé de nombreux aspects de la vie quotidienne, touchant plus durement les groupes vulnérables et exclus. Depuis le début du plan d’urgence local, elles ont travaillé avec le gouvernorat de chaque région. En effet, il y avait eu une mauvaise coordination, car les consignes émanant du gouvernement ne prenaient toujours pas en compte la réalité sur le terrain. Les OSC ont apporté leur contribution et sont restées proches du CRCO pour avoir les bonnes informations sur le terrain avant d’intervenir. Elles ont soutenu le gouvernorat dans la communication et dans la sensibilisation, en concoctant par exemple une stratégie de communication adaptée à la culture et les habitudes de la population, surtout aux communautés rurales, avec des spots en dialectes locaux. C’est dans ce contexte que le mouvement « Tantsoroka[5] Covid-19 » est née. Ce mouvement est le fruit de la collaboration entre Autisme Madagascar[6] et Open Society Initiative in Southern Africa OSISA, ainsi que des partenaires de mise en œuvre : Ordre des médecins, Coalition des Radios, Croix Rouge Malagasy, Syndicat des infirmiers et sages-femmes, Syndicat des médecins de Madagascar, etc.

Les actions concrètes menées par Tantsoroka Covid-19

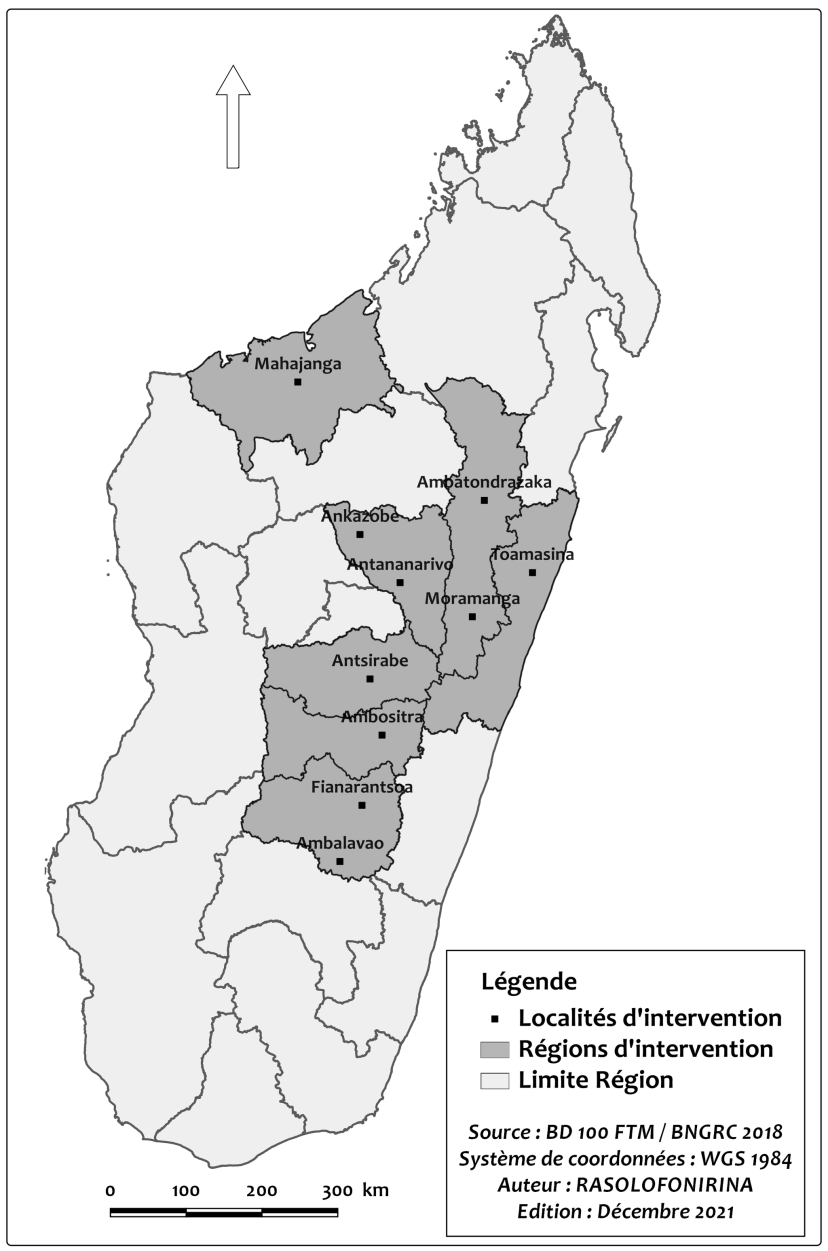

Le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » est axé sur trois actions complémentaires : l’appui au personnel médical et agents communautaires, les campagnes d’information et de sensibilisation, les distributions des kits alimentaires. Il a notamment travaillé dans dix chefs-lieux de districts : Majunga, Ambatondrazaka, Ankazobe, Tananarive, Moramanga, Toamasina, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa et Ambalavao, répartis dans sept régions : Boeny, Analamanga, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Vakinankaratra, Amoron’i Mania et Haute-Matsiatra (figure.1).

Figure 1. Zone d’intervention du mouvement « Tantsoroka Covid-19 »

Le choix des zones d’intervention du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » s’est fait en fonction du nombre et de l’évolution des contaminations au niveau des districts. Par exemple en juillet 2020, Tamatave comptait 1/3 des cas de Covid-19 sur toute la Grande Île (Laure, 2020), avec un cumul de 831 cas en date du 14 juillet 2020. Le principal foyer de la pandémie à cette période, était la région Analamanga avec un cumul de 4 111 cas (Actu Orange, 2020, en ligne).

Un appui au personnel médical, aux agents communautaires et aux personnes vulnérables

Au moment de l’explosion de la pandémie, Madagascar comme de nombreux pays africains, n’était pas préparé face à cette situation. Ainsi, face aux dangers de la maladie, le personnel médical était-il totalement démuni. En effet, ce dernier est quotidiennement confronté à la maladie, notamment lors de la prise en charge des malades. En raison de la pénurie des matériels à usage unique, les médecins, le personnel infirmier et les autres agents de santé étaient sous-équipés pour soigner les patient·es atteint·es de Covid-19. Leur accès aux gants, masques médicaux, respirateurs, lunettes de protection, écrans faciaux, blouses et autres tabliers était très limité (World Heath Organization, 2020, en ligne). Face à ce manque crucial, le ministre de la Santé publique de l’époque avait adressé une lettre de demande d’aide aux partenaires techniques financiers afin de bénéficier des équipements de santé et faire face à la propagation du virus (Laure, 2020, en ligne).

Les actions menées par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » venaient en complémentarité à celles de l’État qui se sont avérées peu significatives face à l’ampleur des urgences. À titre d’illustration, les équipements de protection individuelle (EPI) étaient insuffisants au point où le personnel médical a été contraint de réutiliser des EPI à usage unique, après les avoir lavés à la main. Concrètement, l’appui du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » aux personnels médicaux et travailleur·euses communautaires était axé sur la distribution d’EPI, la prise en charge psychologique, la formation à l’hygiène et au protocole Covid-19. En plus des matériels à usage unique, des appareils de soins en urgence et de réanimation ont été distribués, notamment les concentrateurs d’oxygène (tableau 1). Cela a permis de soulager le personnel médical des centres de santé ciblés face au stress lié à une éventuelle contamination pouvant être causée par le manque de matériels de protection.

Tableau 1. EPI distribués par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » (source : Autisme Madagascar, 2021)

| Équipements | Nombre total |

| Masques de tous types | 28 000 |

| Thermomètres infra-rouges | 171 |

| Oxymètres | 80 |

| Gants d’examen | 40 000 |

| Alcool et solution hydro alcoolique | 2 000 litres |

| Kits Covid et tuniques | 1200 |

| Surblouses | 1 600 |

| Concentrateurs d’oxygène | 4 |

| Autoclave | 1 |

| Pulvérisateurs | 250 |

| Produits de désinfection, autres… | – |

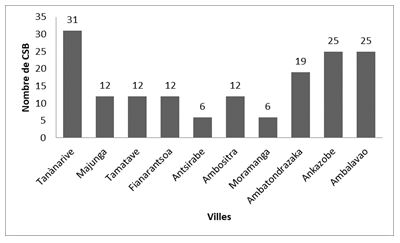

Le choix des établissements bénéficiaires est basé sur des états de lieux effectués par l’équipe du projet, des informations venant du ministère de la Santé ou de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que des doléances venant des structures sanitaires elles-mêmes. À la tête de ces établissements bénéficiaires, se trouvent les Centres de santé de base (CSB) situés au niveau des communes (figure 2).

Figure 2. CSB bénéficiaires des EPI

D’autres établissements ont aussi bénéficié de ces matériels, notamment les centres hospitaliers, les centres sociaux, les services de santé des districts, les bureaux des communes urbaines, etc.

La charge de travail ainsi que l’insécurité physique et psychologique ont été intenses pour le personnel médical durant la pandémie de Covid-19. En effet, le personnel soignant de première ligne faisait face à de nombreuses difficultés comme l’exposition directe au risque de contamination, l’épuisement physique, la réorganisation des espaces de travail, l’adaptation à des organisations rigides de travail, la gestion de la pénurie de matériels, le nombre inhabituellement élevé de décès parmi les patient·es (Wissam, 2020, en ligne). De même, dans les foyers de l’épidémie, des cas de dépression ont été détectés chez le personnel médical. En plus des formations sur le protocole Covid-19 (tableau 2) et les mesures barrières, le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » a mis en place des cellules d’aide psychologique au personnel médical.

Tableau 2. Appui aux personnels médicaux et travailleur·euses communautaires (source : Autisme Madagascar, novembre 2021)

| Catégories | Nombre | Thèmes de formation |

| Personnels médicaux | 250 | Prise en charge psychologique

Hygiène Protocole Covid-19 |

| Travailleur·euses communautaires | 200 | Hygiène

Gestes barrières |

Les formations (à l’hygiène et au protocole Covid-19) ainsi que la prise en charge psychologique du personnel médical ont concerné 450 personnes dans les localités suivantes : Moramanga, Tamatave, Ambalavao et Fianarantsoa.

Une campagne d’information, de communication et d’éducation sur les réseaux sociaux

Les OSC ont travaillé pour fournir des informations claires et précises dans divers formats et dialectes, y compris dans de nombreuses langues non utilisées par les sources officielles. Ces informations, adaptées aux besoins et aux capacités des groupes exclus, se sont appuyées parfois sur des compétences en matière de narration (Civicus, 2020, p. 12). L’information développée et partagée par la société civile visait à aider les gens à comprendre comment ils pouvaient éviter l’infection et se faire soigner s’ils présentaient des symptômes. Les OSC sont devenues des sources d’information fiables et des ennemis de fausses informations.

L’une des principales caractéristiques de cette pandémie est la masse d’informations associée à une évolutivité inégalée des informations venant des expert·es scientifiques et de la médicine, des décideur·euses, entre autres. À Madagascar, au début de la pandémie, les informations sur le Covid-19 et sur les mesures à prendre étaient assez limitées. L’accès à l’information est à l’époque devenu problématique parce que doublé d’enjeux politiques. Les informations partagées n’étaient pas non plus accessibles à tou·tes. Par exemple, seule la chaîne publique utilisait le langage des signes pendant le journal télévisé. Les autres informations comme la sensibilisation étaient limitées et n’étaient pas adaptées aux enfants.

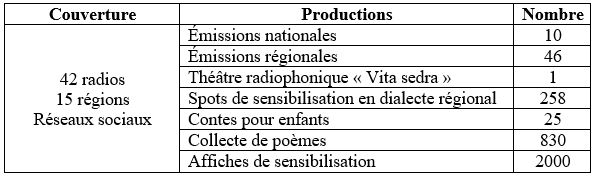

Les réseaux sociaux (tableau 3) ont eu un pouvoir d’influence et étaient au cœur de la sensibilisation du public pendant la crise sanitaire. Ils ont été très utilisés par le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » pour véhiculer des messages de sensibilisation et faire savoir leurs activités à travers l’Île.

Tableau 3. Production d’émissions radiophoniques

Les productions se focalisaient sur le contexte socio-économique de la Covid-19. C’était une coalition des radios de Madagascar à travers 42 radios publiques, privées et confessionnelles, réparties sur 15 régions. Les affiches sur les gestes barrières et le lavage des mains ont été distribuées auprès des centres de santé et dans les quartiers. Le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » a contribué à l’accès des personnes sourdes et/ou ayant une déficience auditive et des personnes muettes aux informations par la traduction des contes en langue des signes ayant été ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Toutes ces productions sont libres de droit et accessibles à tou·tes. Grâce aux radios partenaires et aux réseaux sociaux, la campagne de communication a touché l’ensemble du pays.

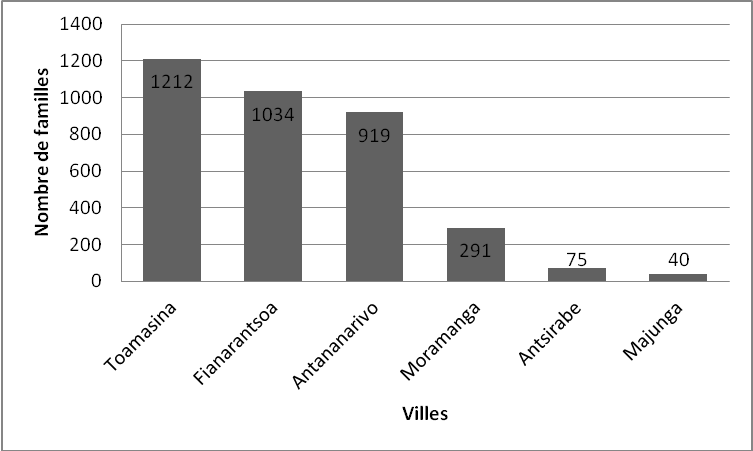

Le mouvement « Tantsoroka Covid-19 » a également apporté un soutien alimentaire aux personnes vulnérables telles que les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap (notamment à ceux et celles ayant un handicap mental et aux enfants autistes), les personnes sans-abris et le personnel médical. Trente-et-une associations et centres ont collaboré dans l’identification des bénéficiaires. Trois mille cinq cent soixante et onze (3 571) familles d’Analamanga, de Fianarantsoa, de Toamasina, de Moramanga, d’Antsirabe et de Majunga (figure 3) ont reçu des kits alimentaires. Les paniers contenaient du lait, de l’huile, du riz, du savon, des pâtes.

Figure 3. Familles bénéficiaires des kits alimentaires par localité

Trente-et-un centres et associations ont aussi bénéficié de ces kits alimentaires. Au départ, « Tantsoroka Covid-19 » a prévu d’agir dans trois villes (Antananarivo, Tamatave et Fianarantsoa), mais au final, dix zones en ont profité : Fianarantsoa, Ambalavao, Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Majunga, Moramanga, Ambatondrazaka, Toamasina et Ankazobe. D’autres OSC ont aussi activement participé à la riposte de la crise sanitaire comme l’Action contre la faim dans six régions de Madagascar, dont Analamanga, Bongolava, Itasy, Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana. Ses activités concernent le renforcement du système de santé, la protection sociale et le relèvement précoce, la riposte communautaire (Action contre la faim, 2020, p. 1). Les mêmes activités ont été observées avec Alliance 2015 dans le cadre du programme Ratsantanana, avec une contribution dans l’équipement des centres de santé, la sensibilisation sur les gestes barrières, la mise à disposition des dispositifs d’hygiène (Alliance 2015, 2020, p. 7).

Conclusion

La gestion de la pandémie de Covid-19 en 2020 à Madagascar a permis à l’État malagasy de mieux appréhender la deuxième vague de la pandémie durant le premier trimestre de 2021. Le CCO a été dissout et les décisions étaient plus décentralisées. Hormis l’élargissement des filets sociaux, le confinement a été mieux vécu que l’année précédente. La panoplie de réponses de la société civile, celle du mouvement « Tantsoroka Covid-19 » en l’occurrence, a démontré une fois de plus son rôle essentiel : satisfaction des besoins essentiels, partage d’informations. La société civile doit continuer à essayer d’influencer les États pour qu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques, en réponse aux pandémies et pour la reprise post-pandémique, qui protègent les groupes vulnérables et exclus. En matière de gestion de crise, la mise en place de plans gradués permettrait de maintenir une plus grande liberté de mouvement pour certaines personnes ainsi qu’un ciblage géographique localisé en fonction des profils de risque sanitaire.

Références

Action contre la faim. 2020. Riposte à la crise sanitaire Covid-19 à Madagascar. En ligne : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acf_asos_bulletin_d_information_covid_19_aout_2020_2020.pdf

Actu Orange. 2020. Covid-19 : 3129 nouveaux cas à Madagascar depuis le 1er juillet. URL : https://actu.orange.mg/covid-19-3129-cas-a-madagascar-depuis-le-1er-juillet/

Alliance 2015. 2021. Covid-19 et Résilience des communautés. En ligne : https://www.alliance2015.org/wp-content/uploads/2021/03/01_FR_report_A2015_A4.pdf

Beardmore, Sarahi et Gibbons, Michael. 2020. Le rôle crucial de la société civile dans la riposte à la pandémie de coronavirus. En ligne : https://www.globalpartnership.org/fr/blog/le-role-crucial-de-la-societe-civile-dans-la-riposte-la-pandemie-de-coronavirus

Civicus. 2020. La solidarité au temps du Covid-19, Réponses collectives de la société civile à la pandémie. En ligne : https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/solidarity-in-the-time-of-covid-19_fr.pdf

Cossette-Lefebvre, Hugo. 2016. La dualité démocratique : entre l’État administratif et la société civile. Ithaque, 19, 169-187.

Disraëli, Maya. 2020. Répercussions du Covid-19 sur les marchés agricoles d’Antananarivo, Madagascar. En ligne : https://medium.com/enabling-sustainability/répercussions-du-covid-19-sur-les-marchés-agricoles-dantananarivo-madagascar-43ad73c9d72d

Enjolras, Bernard. 2005. Le nouveau discours normatif sur la société civile. Cahiers de l’ARUC-ES, C-14-2015. En ligne : https://depot.erudit.org/bitstream/004278dd/1/C-14-2005.pdf

Équipe STEF. 2021. Enjeux de l’Engagement des OSCs dans le suivi de la gestion des répondes à la pandémie Covid-19. Bulletin d’information, 4.

Fanainga. 2020. Comprendre la société civile malgache. En ligne : https://fanainga.mg/download/comprendre-la-societe-civile-a-madagascar/

Fonds d’Intervention pour le Développement FID. 2020. TOSIKA Fameno : un appui à 270000 familles vulnérables en réponse au COVID-19. URL : https://www.fid.mg/tosika-fameno-un-appui-a-270-000-familles-vulnerables-en-reponse-au-covid-19/

Fonds Monétaire International. 2020. Perspectives économiques régionales Afrique Subsaharienne. Covid 19 : une menace sans précédent pour le développement.

Groupe de la Banque Africaine. 2020. Perspectives économiques en Afrique dans le contexte de la Covid 19. En ligne : https://www.afro.who.int/fr/news/loms-sinquiete-de-lacceleration-des-cas-de-covid-19-en-afrique

Lecoq, J. 2005. Passer du concret à l’abstrait par une démarche de modélisation en géographie. Bourgogne : Centre de département de Nervers.

Manantany, C. 2018. La société civile un acteur de développement. Cas de l’ONG Manda Antananarivo. Mémoire de Master Professionnel en Entreprise, Coopérative et Association, Mention Économie, Université d’Antananarivo.

Nations Unies Madagascar. 2021. Réponse socio économique immédiate au COVID-19 à Madagascar. En ligne : https://www.undp.org/fr/madagascar/publications/reponse-socio-economique-immediate-au-covid-19-madagascar

Nations Unies. 2020. Riposte globale du Système des Nations Unies face à la Covid-19. Sauver des vies, protéger les sociétés, reconstruire en mieux. En ligne : https://unsdg.un.org/fr/resources/riposte-globale-du-systeme-des-nations-unies-face-la-covid-19-sauver-des-vies-proteger-0

Organisation de Coopération et de Développement Économique OCDE. 2020. Les réponses de l’OCDE face au coronavirus (COVID-19), L’impact territorial du Covid-19 : Gérer la crise entre niveaux de gouvernement. En ligne : https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/l-impact-territorial-du-covid-19-gerer-la-crise-entre-niveaux-de-gouvernement-2596466b/

Présidence de la République de Madagascar. 2020. Plan multisectoriel d’urgence.

Rateau, Patrick et Lo Monaco, Grégory. 2013. La Théorie des représentations sociales : orientations conceptuelles, champs d’applications et méthodes. Revista CES Psicología, 6(I), 1-21.

Verneau, Laure. 2020. Coronavirus : le ministre de la santé malgache appelle à l’aide la communauté internationale. En ligne : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/22/covid-19-le-ministre-de-la-sante-malgache-appelle-a-l-aide-la-communaute-internationale_6046908_3212.html

Voule, Clément. 2020. Les réponses des États et la menace du Covid-19 ne doivent pas entraver les libertés de réunion et d’association. En ligne : https://www.ohchr.org/fr/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-assembly-and-association-un

Wissam, E-H. 2020. Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). En ligne : https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/les-professionnels-de-sante-face-a-la-pandemie-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19

World Health Organization WHO. 2020. L’OMS s’inquiète de l’accélération des cas de COVID-19 en Afrique. En ligne : https://www.afro.who.int/fr/news/loms-sinquiete-de-lacceleration-des-cas-de-covid-19-en-afrique

World Health Organization WHO. 2020. La pénurie d’équipements de protection individuelle met en danger le personnel soignant dans le monde entier. En ligne : https://www.who.int/fr/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide

Malalaniaina Miora RAKOTOARIVELO

L’autrice est Maîtresse de Conférences à l’Institut Supérieur de Technologie d’Ambositra. Elle est également Directrice de l’École de Génie en Management de Projet et Communication. Depuis 2018, elle est post-doctorante à l’Université d’Antananarivo, auprès de l’Équipe d’accueil doctorale « Espace et société », École Doctorale Thématique des Sciences Humaines et Sociales. Son domaine de recherche concerne l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les villes moyennes malagasy et ce dans un contexte de pandémie et de changement climatique.

Contact : rakotoarivelom5@gmail.com

Mbolatiana RAVELOARIMISA

L’autrice est une militante de la justice sociale et des droits de l’humain. Elle est la présidente de l’association Autisme Madagascar et l’une des fondatrices du mouvement Nifin’Akanga. Sur le plan professionnel, elle est secrétaire exécutive de la Coalition des radios de Madagascar et aussi chroniqueuse dans le plus grand journal de Madagascar « L’Express de Madagascar ».

- Huit médecins pour 100 000 habitant·es en zone urbaine, deux lits d’hôpitaux pour 10 000 habitant·es. URL : https://www.actionmadagascar.ch/fr/madagascar/sante.html#:~:text=on dénombre 1428 médecins sur,000 habitants en zone rurale.[2] Signifie coup de pouce complémentaire. ↵

- Fokontany : est la plus petite division administrative à Madagascar qui, à plusieurs, peuvent constituer une Commune. Un Fokontany regroupe également quelques villages. ↵

- L’ensemble des mots vatsy et tsinjo peut être assimilé à des provisions. ↵

- Points de vente moins chers. ↵

- Le mot malagasy « tantsoroka » signifie : appui ou soutien ↵

- Autisme Madagascar est association de volontaires et parents travaillant pour la promotion des droits des personnes autistes et personnes différentes ainsi que les droits de leurs familles. ↵